Table of Contents

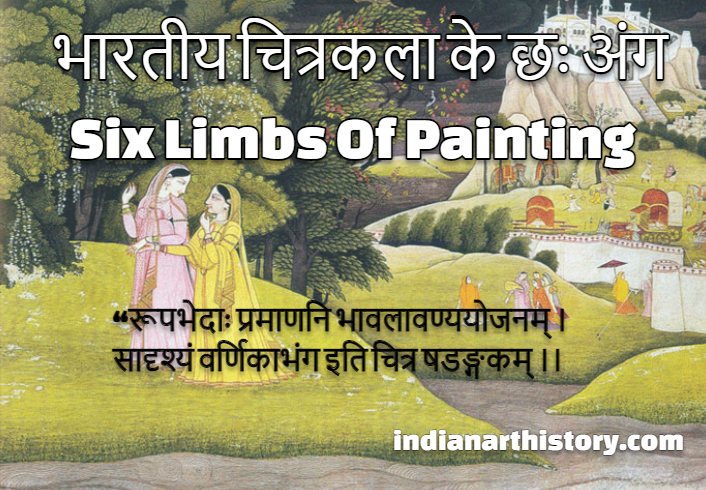

षडंग

चित्रकार अपने निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने भावों सम्वेदनाओं तथा अनुभवों के प्रकाशन हेतु एक प्रविधि को जन्म देता है। किसी भी आकृति की रचना करते समय भारतीय चित्रकार आकृति के बाहरी रूप को ही नहीं देखता वरन् उसके गुणों तथा उसके पीछे छिपे भावों को भी देखता है।

भारतीय चित्रकार ने रंगों की तकनीक में निरंतर विकास किया है। तूलिका निर्माण के नये-नये तरीके सुझाये हैं। चित्र भूमि की तैयारी में भी नये-नये प्रयोग किये हैं। चित्रोपम तत्वों के भिन्न-भिन्न संयोजनों में एक से एक उत्कृष्ट शैलियां निखर कर सामने आई हैं।

भारतीय शिल्प के झरोखे से हमें अपने भारतीय शिल्प के विविध मनमोहक रूप दिखाई देते हैं। भारत में चित्रकला की स्वस्थ परम्परा बहुत प्राचीन काल से विद्यमान थी। चित्रकला में प्रयुक्त प्रविधि व शैलीगत तत्वों के अनेक सन्दर्भों का भारतीय शिल्पशास्त्रों एवं साहित्य में उल्लेख मिलता है।

🎯 परीक्षा की तैयारी करें — FREE!

इस लेख की PDF Notes बिल्कुल मुफ्त पाएं

📌 सभी विषयों के नोट्स PDF में

📌 Daily MCQ प्रश्न

📌 TGT / PGT / UGC NET तैयारी

📌 100% FREE

💬 WhatsApp — अभी Join करें ✈️ Telegram — अभी Join करें

समरांगण सूत्रधार, विष्णुधर्मोत्तर पुराण, शिल्परत्नम् आदि शिल्प ग्रन्थों में तथा संस्कृत साहित्य में कला तत्वों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। समरांगण सूत्रधार में आठ अंगों का उल्लेख किया गया है यथा-वर्तयाः, लेख्यं, वर्णक्रम, लेखनं, कृतबन्ध, रेखा क्रम, वर्तनाक्रम, आकृतिमान।

वात्स्यायन के कामसूत्र की 11वीं सदी में यशोधर पण्डित ने ‘जयमंगला’ नाम से टीका की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय में वर्णित चौंसठ कलाओं में से आलेख कला के सन्दर्भ में यशोधर पण्डित ने आलेख्य के छः अंग बताये हैं

“रूपभेदाः प्रमाणनि भावलावण्ययोजनम् ।

सादृश्यं वर्णिकाभंग इति चित्र षडङ्गकम् ।।

अर्थात् रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्ययोजना, सादृश्य व वर्णिका भंग – ये चित्र के छः अंग हैं।

उपरोक्त श्लोक के आधार पर भारतीय कलाचार्य श्री अवनीन्द्र नाथ टैगोर ने 1921 ई० में दी इण्डियन सोसायटी ऑफ ओरियन्टल आर्ट’ की प्रकाशन योजना के अन्तर्गत ‘सिक्स लिम्ब्स ऑफ पेन्टिंग’ नामक एक पुस्तिका का प्रकाशन कराया जिसमें छः अंगों की व्याख्या करने से पहले उनका अंग्रेजी अर्थ निरूपित किया। जो इस प्रकार है-

1.रूपभेद: Knowledge of appearance

2. प्रमाण: Correct perception, measure, and structure of forms

3. भाव: The action of feelings on forms

4. लावण्य योजना: Infusion of grace, artistic representation

5. सादृश्य: Similitudes

6. वर्णिकाभंग: Artistic manner of using the brush and colours

इन छः अंगों का विवेचन इस प्रकार किया गया है

1. रूपभेद

रूपभेद का अर्थ है, रूप में सत्य की अभिव्यक्ति अर्थात् रूप की पहचान अंकित करना। रूप अनन्त हैं। रूप का भेद छोटा-बड़ा, गहरा-हल्का, अलंकृत-साधारण, सुर-असुर, सज्जन- दुर्जन, रेशम – टाल, वृक्ष-लता, आकाश-भूमि आदि वस्तु के रंग, पोत, स्पर्शज्ञान, आकार, अर्थसार पर निर्भर करता है।

रूपों के परस्पर संयोजन में भिन्नता से भी रूप के भेद व बल का ज्ञान होता है। प्रत्येक मानवाकृति में वय, समाज एवं देश के अनुसार जो भिन्नता होती है, उनके रहन-सहन, पहनावा या हाव-भाव में जो अन्तर होता है; दुःख-सुख, उल्लास, प्रफुल्लता, दया, ममता, करूणा आदि मानवीय भावों की सृष्टि से उनके अंग-प्रत्यंग में जिन भाव भंगिमाओं का अभ्युदय होता है, इन सबका ज्ञान ही रूपभेद है।

भारतीय मूलमंत्र रूपभेद में बाह्य विभिन्नता के साथ आन्तरिक विभिन्नता को भी महत्व दिया है। रूप अनंत और असीम है।

रूप का साक्षात्कार दो प्रकार से किया जा सकता है एक तो चक्षु द्वारा तथा दूसरा आत्मा द्वारा चक्षु द्वारा देखा गया रूप बाहरी होता है जो बाह्य रूप, रंगों, आकृति की बनावट आदि से संबंधित होता है, किन्तु उस वस्तु के अन्तर में जो व्यापक सौन्दर्य का समावेश कलाकार करता है उसे हम मात्र चक्षुओं द्वारा नहीं अपितु अपने अन्तर्मन से अनुमान करके, चिन्तन-मनन करके आत्मा द्वारा पहचान सकते हैं।

रूप का निर्माण तथा चित्र में विभिन्न रूपों का आनन्ददायक संयोजन तभी सम्भव है, जब चित्रकार रूप-अर्थ एवं रूप-भेद में पारंगत हो। रूप की रचना में यह आवश्यक नहीं कि कोई दिखाई देने वाला सादृश्य रूप ही हो, रूप सूक्ष्म भी हो सकता है, चित्रकार रूप का उद्घाटन भी करता है।

2.प्रमाण

प्रमाण के अन्तर्गत समविभक्तता अनुपात, सीमा, लंबाई-चौड़ाई, शरीर-रचना आदि का विवरण आ जाता है। अनुपात के उचित ज्ञान को ‘प्रमा’ नाम से सम्बोधित किया गया है। पुरुष व स्त्री की लम्बाई में भेद, उनके अंगों की रचना किस क्रम में हो अथवा राक्षस या मनुष्य के आकार में दिखाना, यह सब प्रमाण द्वारा ही सम्भव है।

प्रमाण को सम्बद्धता का सिद्धान्त भी कहा जाता है। यह आकृतियों का माप या फैलाव तथा सभी आकृतियों का एक-दूसरे से सम्बन्ध निश्चित करता है। यद्यपि मधुर प्रमाण का कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता तो भी अपने अनुभव व प्रमा-शक्ति के बल पर ऐसी सीमायें स्वतः बन जाती हैं, जिनका अतिक्रमण करने पर अरुचिकर प्रमाण की उत्पत्ति होती है।

प्रमाण के द्वारा हम मनुष्य, पशु-पक्षी आदि की भिन्नता और उनके विभिन्न भेदों को ग्रहण कर सकते हैं। पुरुष और स्त्री की लम्बाई के मध्य अन्तर तथा उसके समस्त अवयवों का समावेश किस क्रम व अनुपात में होना चाहिए अथवा चित्रों में देवताओं और मानव के कद का क्या मान है, ये सभी बातें प्रमाण के द्वारा निर्धारित होती हैं।

विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र प्रकरण में विभिन्न मानवाकृतियों के नख से शिख तक का मान, ताल एवं अंगुल में सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन सभी मान, उपमान तथा क्षय-वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है जिससे आकृति अपनी पूर्णता प्राप्त कर सके।

भारतीय कला मनीषियो ने प्रमाण को ताल, कार्य-प्रमाण अथवा मानोत्पत्ति के नाम से भी सम्बोधित किया है।

3.भाव

भाव का तात्पर्य है आकृति की भाव भंगिमा स्वभाव मनोभाव एवं व्यंग्यात्मक प्रक्रिया इत्यादि । भाव एक मानसिक प्रक्रिया है। भिन्न-भिन्न भावों की अभिव्यंजना से शरीर में भिन्न-भिन्न विकारों का जन्म होता है ये बदली हुई अवस्थाएँ ही भाव कहलाती है।

भारतीय चित्रकला में भावाभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। आँखों की चितवन, भंगिमा हस्तमुद्राओं तथा वर्ण-व्यवहार एवं संयोजन-शैली से भव की एक सहज अभिव्यंजना सम्भव हो जाती है। अंडाकार चेहरा सात्विकता का भव प्रदान करता है, जबकि पान की पत्ती वाला चंचलता का द्योतक है।

इसी प्रकार मीनाकृति आँखे चंचलता को, खंजन नयन प्रसन्नता को, मृग के समान नयन सरलता व निरपराधिता के आदि भावों को अभिव्यक्त करते हैं। समभंग जहाँ सौम्यता का परिचायक है वहीं अन्य भंगिमाएँ यथा – अभंग, त्रिभंग तथा अतिभंग आदि प्रखरता व क्रियाशीलता का प्रतीक बन जाती हैं।

वस्तुतः रेखा, वर्ण, तान, वर्तना और अलंकार सबका पर्यावसान सुन्दर भावों की अभिव्यक्ति में ही है। अजंता के चित्र राहुल समर्पण, मरती राजकुमारी, बोधिसत्व पद्मपाणि इकसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

4.लावण्य योजना

जिस प्रकार भाव चित्र के आन्तरिक सौन्दर्य का व्यंजक है उसी प्रकार लावण्य चित्र के बाह्य सौन्दर्य का व्यंजक है। रूप, प्रमाण व भाव के साथ-साथ चित्र में लावण्य का होना भी अत्यावश्यक है।

भारतीय चित्रों के लिए सौन्दर्य से अधिक उपयुक्त संज्ञा लावण्य है, क्योंकि यह आन्तरिक भाव सौष्ठव का अभिव्यंजित रूप है। भाव द्वारा कभी-कभी चित्र में जो रूखापन आ जाता है उसे दूर करना ही लावण्य-योजना है।

जिस प्रकार नमक के न रहने पर भोजन बेस्वाद हो जाता है उसी प्रकार लावण्य के न रहने पर चित्र में कोई आकर्षण नहीं रह जाता। अजन्ता के चित्रों में भाव के साथ लावण्य की शोभा सर्वत्र व्याप्त है। किसी मूल वस्तु के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता करना ही सादृश्य कहलाता है।

अवनीन्द्र नाथ टैगोर ने किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप के द्वारा प्रकट करना ही सादृश्यता उत्पन्न करना माना है। भारतीय चित्र-शास्त्रों में सादृश्य का महत्वपूर्ण स्थान है। चित्रसूत्र में सादृश्य को चित्र की प्रधान वस्तु माना गया है-“चित्रे सादृश्यकरणं प्रधानं परिकीर्तिमम्।

” जिस चित्र की आकृति में दर्पण के प्रतिबिम्ब के समान सादृश्य होता है उसे बिद्ध चित्र कहते हैं-“बिद्धचित्रं तु सादृश्यं दर्पणे प्रतिबिम्बवत् ।”

5.सादृश्य

वस्तु की बाह्य आकृति की अपेक्षा उसके स्वभाव का अंकन अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे भावगम्य सादृश्य कहा जाता है। भावगम्य सादृश्य हेतु प्राकृतिक उपमानों का सहारा लिया जाता है।

भारतीय कला में शरीर-रचना हेतु प्रधानतः जिन उपमानों को व्यवहार में लाया जाता है उनमें से कुछ हैं-

| पुरुष की भौंह | नीम की पत्ती के समान |

| स्त्री की भौंह | धनुष के समान |

| अधर | अधर-पल्लव के समान |

| कान | गिद्धाकृति के समान |

| स्थिर मुख | अण्डाकृति के समान |

| चंचल मुख | पानाकृति के समान |

| भोले नेत्र | मृगनयन के समान |

| प्रसन्न नेत्र | खंजन पक्षी के समान |

| विलासी नेत्र | परवल की फाँक के समान |

| ठोड़ी | आम की गुठली के समान |

| कण्ठ | शंख के मुख के समान |

| स्त्री की कमर | डमरू के समान |

| पुरुष की कमर | सिंह की कमर जैसी |

| पुरुष के कंधे | गज मस्तक के समान |

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय कला हूबहू यथार्थ प्रतिकृति के समान न होकर गुणों तथा भावों पर ही आधारित है।

6.वर्णिका भंग

वर्णिका भंग से तात्पर्य है नाना वर्णो की सम्मिलित भंगिमा वर्णिका भंग के अन्तर्गत रंगों का सम्मिश्रण, उनके प्रयोग करने की विधि तथा तूलिका( brush) के प्रयोग की विधि बतायी गयी है।

किस प्रकार के चित्र हेतु किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, किस रंग के समीप किस रंग का संयोजन होना चाहिए आदि बातें वर्णिका भंग के अन्तर्गत आती हैं। रंगों की विभिन्नता से हमें वस्तुओं के अस्तित्व के साथ-साथ उनका अन्तर भी ज्ञात होता है।

लाल, पीला, नीला इन तीनों रंगों में श्ववेत रंगों के योग से तथा परस्पर इन सबके मिश्रण से अनेक रंग बनते हैं। यह मिश्रण कैसे होता है और कितनी मात्रा में किया जाय इसका पूर्ण ज्ञान वर्णिका-भंग में कुशलता का प्रतीक है।

वाचस्पति गैरोला ने कहा है कि ‘वर्णिका भंग हेतु लघुता, क्षिप्रता और हस्त-लाघव की आवश्यकता है।’ केवल रेखाओं, वर्णों, अक्षरों तथा वर्णों के सम्मिश्रण का ज्ञान ही वर्ण-ज्ञान हेतु पर्याप्त नहीं हैं, उसके एवं तत्व दोनों को जानना अत्यन्त आवश्यक है।

Read more:

- जैन चित्रकला MCQ – Hindi | 100 प्रश्न व्याख्या सहित

जैन चित्रकला MCQ — 100 बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित। जैन पांडुलिपि कला, अपभ्रंश शैली, तीर्थंकर, कल्पसूत्र — UPSC, UGC … Read more

जैन चित्रकला MCQ — 100 बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित। जैन पांडुलिपि कला, अपभ्रंश शैली, तीर्थंकर, कल्पसूत्र — UPSC, UGC … Read more - चित्रकला क्या है MCQ | 100 प्रश्न उत्तर हिंदी में

चित्रकला क्या है MCQ हिंदी में – 100 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित। मुगल चित्रकला, राजपूत शैली, पहाड़ी शैली, लोक कला और आधुनिक भारतीय चित्रकला पर आधारित ये चित्रकला MCQ प्रश्न UPSC, SSC, RPSC एवं सभी राज्य PSC परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ सही उत्तर और एक-पंक्ति व्याख्या दी गई है। अभी पढ़ें – indianarthistory.com

चित्रकला क्या है MCQ हिंदी में – 100 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित। मुगल चित्रकला, राजपूत शैली, पहाड़ी शैली, लोक कला और आधुनिक भारतीय चित्रकला पर आधारित ये चित्रकला MCQ प्रश्न UPSC, SSC, RPSC एवं सभी राज्य PSC परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ सही उत्तर और एक-पंक्ति व्याख्या दी गई है। अभी पढ़ें – indianarthistory.com - कल्पसूत्र MCQ — 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न | सम्पूर्ण उत्तर सहित

कल्पसूत्र जैन आगम साहित्य का एक प्रमुख छेद सूत्र है जिसमें जैन साधुओं के आचार-नियम, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र और जैन संघ की परंपरा का विस्तृत वर्णन है। महावीर स्वामी, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ से संबंधित कल्पसूत्र MCQ प्रश्न परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। पर्युषण पर्व, पंच महाव्रत, त्रिरत्न, केवलज्ञान, गणधर और समवसरण जैसे जैन दर्शन के महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित ये MCQ प्रश्न UGC NET और जैन धर्म की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

कल्पसूत्र जैन आगम साहित्य का एक प्रमुख छेद सूत्र है जिसमें जैन साधुओं के आचार-नियम, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र और जैन संघ की परंपरा का विस्तृत वर्णन है। महावीर स्वामी, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ से संबंधित कल्पसूत्र MCQ प्रश्न परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। पर्युषण पर्व, पंच महाव्रत, त्रिरत्न, केवलज्ञान, गणधर और समवसरण जैसे जैन दर्शन के महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित ये MCQ प्रश्न UGC NET और जैन धर्म की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। - मार विजय भित्तिचित्र — अजंता गुफा 1 | TGT PGT नोट्स व MCQ

मार विजय भित्तिचित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित भारतीय कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस चित्र में बुद्ध भूमिस्पर्श मुद्रा में मार (काम, क्रोध और माया के प्रतीक) पर विजय प्राप्त करते हुए दर्शाए गए हैं। TGT, PGT, B.Ed और UGC NET परीक्षाओं के लिए MCQ व नोट्स सहित सम्पूर्ण जानकारी।

मार विजय भित्तिचित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित भारतीय कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस चित्र में बुद्ध भूमिस्पर्श मुद्रा में मार (काम, क्रोध और माया के प्रतीक) पर विजय प्राप्त करते हुए दर्शाए गए हैं। TGT, PGT, B.Ed और UGC NET परीक्षाओं के लिए MCQ व नोट्स सहित सम्पूर्ण जानकारी। - कला क्या है? अर्थ, परिभाषा, प्रकार और षडंग B.Ed, TGT, UGC NET Guide

कला क्या है? कला का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, षडंग और भारतीय कला की विशेषताएं — B.Ed, TGT, UGC NET … Read more

कला क्या है? कला का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, षडंग और भारतीय कला की विशेषताएं — B.Ed, TGT, UGC NET … Read more - ललित कला MCQ – 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (उत्तर सहित)

ललित कला MCQ के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित। UPSC, TET, State PSC परीक्षाओं के लिए सबसे … Read more

ललित कला MCQ के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित। UPSC, TET, State PSC परीक्षाओं के लिए सबसे … Read more - कांगड़ा शैली MCQ – 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर | Kangra Shaili

कांगड़ा शैली MCQ के 100 प्रश्न उत्तर A/B/C/D विकल्पों के साथ। UPSC, UGC NET और राज्य परीक्षाओं के लिए … Read more

कांगड़ा शैली MCQ के 100 प्रश्न उत्तर A/B/C/D विकल्पों के साथ। UPSC, UGC NET और राज्य परीक्षाओं के लिए … Read more - चित्रकला क्या है? | परिभाषा, प्रकार, षडंग और विशेषताएं | सम्पूर्ण जानकारी 2026

चित्रकला क्या है? चित्रकला की परिभाषा, प्रकार, षडंग और प्रमुख विशेषताएं सरल हिंदी में। B.Ed, BA और TGT/PGT परीक्षाओं … Read more

चित्रकला क्या है? चित्रकला की परिभाषा, प्रकार, षडंग और प्रमुख विशेषताएं सरल हिंदी में। B.Ed, BA और TGT/PGT परीक्षाओं … Read more - कला के तत्व (षडंग) MCQ – 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित

कला के तत्व (षडंग) MCQ के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित। UGC NET, UPSC, BFA, MFA और कला शिक्षक … Read more

कला के तत्व (षडंग) MCQ के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित। UGC NET, UPSC, BFA, MFA और कला शिक्षक … Read more - राजस्थानी चित्रकला MCQ – 100 महत्त्वपूर्ण प्रश्न (उत्तर सहित)

राजस्थानी चित्रकला MCQ के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित। RPSC, RAS, पटवारी, ग्राम सेवक व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के … Read more

राजस्थानी चित्रकला MCQ के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित। RPSC, RAS, पटवारी, ग्राम सेवक व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के … Read more - मुगल चित्रकला MCQ – 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

मुगल चित्रकला MCQ के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित पढ़ें। UPSC, SSC और राज्य PSC परीक्षाओं के लिए उपयोगी … Read more

मुगल चित्रकला MCQ के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित पढ़ें। UPSC, SSC और राज्य PSC परीक्षाओं के लिए उपयोगी … Read more - अजंता की गुफाएं MCQ | 100 Important Questions in Hindi

अजंता की गुफाएं MCQ – 100 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सहित। UPSC, SSC और State PSC परीक्षाओं के लिए उपयोगी। … Read more

अजंता की गुफाएं MCQ – 100 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सहित। UPSC, SSC और State PSC परीक्षाओं के लिए उपयोगी। … Read more - गुप्तकालीन कला MCQ | 100 महत्वपूर्ण प्रश्न | Gupta Period Art MCQ in Hindi | indianarthistory.com

गुप्तकालीन कला MCQ | गुप्तकाल (300–600 ई॰) की कला पर आधारित 100 बहुविकल्पीय प्रश्न। मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, अजंता, सारनाथ, … Read more

गुप्तकालीन कला MCQ | गुप्तकाल (300–600 ई॰) की कला पर आधारित 100 बहुविकल्पीय प्रश्न। मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, अजंता, सारनाथ, … Read more - सिंधु घाटी सभ्यता MCQ | 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित — अभी पढ़ें | Sindhu Ghati Sabhyata MCQ

सिंधु घाटी सभ्यता के 100 MCQ प्रश्न हिंदी में। UPSC, SSC, Railway, CTET परीक्षाओं के लिए उपयोगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, … Read more

सिंधु घाटी सभ्यता के 100 MCQ प्रश्न हिंदी में। UPSC, SSC, Railway, CTET परीक्षाओं के लिए उपयोगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, … Read more - गांधार शैली MCQ — 100 प्रश्न उत्तर सहित | परीक्षा के लिए

गांधार शैली पर 100 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सहित। B.Ed, BA और competitive exams के लिए उपयोगी। ग्रीको-बौद्ध कला, कुषाण … Read more

गांधार शैली पर 100 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सहित। B.Ed, BA और competitive exams के लिए उपयोगी। ग्रीको-बौद्ध कला, कुषाण … Read more - खजुराहो पर 100 बहुविकल्पीय प्रश्न | 100 Multiple Choice Questions on Khajuraho

Khajuraho MCQ — 100 Multiple Choice Questions on Khajuraho with answers covering temples, history, architecture & UNESCO Heritage. Best … Read more

Khajuraho MCQ — 100 Multiple Choice Questions on Khajuraho with answers covering temples, history, architecture & UNESCO Heritage. Best … Read more - प्राचीन भारतीय कला पर 100 बहुविकल्पीय प्रश्न

अजंता की गुफाएं 1. अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर: b) महाराष्ट्र 2. अजंता में … Read more

अजंता की गुफाएं 1. अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर: b) महाराष्ट्र 2. अजंता में … Read more - ऐतिहासिक कला पर 100 बहुविकल्पीय प्रश्न

100 multiple choice questions on art history प्राचीन भारतीय कला 1. अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस काल की … Read more

100 multiple choice questions on art history प्राचीन भारतीय कला 1. अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस काल की … Read more - कंदरिया महादेव मंदिर पर 100 बहुविकल्पीय प्रश्न

सामान्य जानकारी और इतिहास 1. कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर: b) खजुराहो, मध्य प्रदेश 2. कंदरिया … Read more

सामान्य जानकारी और इतिहास 1. कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर: b) खजुराहो, मध्य प्रदेश 2. कंदरिया … Read more - Pal Shaili – पाल चित्रकला: बौद्ध कला की जानकारी 2026

पाल चित्रकला (750-1200 ई.) की संपूर्ण जानकारी – नालंदा, विक्रमशिला, बौद्ध पांडुलिपि, ताड़पत्र, धीमान-वीतपाल, विशेषताएं और 30 FAQ। बंगाल-बिहार … Read more

पाल चित्रकला (750-1200 ई.) की संपूर्ण जानकारी – नालंदा, विक्रमशिला, बौद्ध पांडुलिपि, ताड़पत्र, धीमान-वीतपाल, विशेषताएं और 30 FAQ। बंगाल-बिहार … Read more - पाल चित्रकला – 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

खंड 1: पाल चित्रकला – परिचय और इतिहास (1-20) 1. पाल चित्रकला का समयकाल क्या था? व्याख्या: पाल चित्रकला 750-1200 … Read more

खंड 1: पाल चित्रकला – परिचय और इतिहास (1-20) 1. पाल चित्रकला का समयकाल क्या था? व्याख्या: पाल चित्रकला 750-1200 … Read more - कला / चित्रकला की प्रमुख विशेषताएँ : MCQs (हिंदी)Key features of art/painting: MCQs (Hindi) 1. कला का मूल तत्व क्या है? A) अनुकरणB) सृजनात्मकताC) मनोरंजनD) यांत्रिकता✅ उत्तर: B … Read more

- कला के प्रमुख तत्व: सौंदर्य, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता और कल्पना

elements of art are: beauty, expression, creativity, and imagination. प्रस्तावना कला मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन और सार्वभौमिक अभिव्यक्तियों … Read more

elements of art are: beauty, expression, creativity, and imagination. प्रस्तावना कला मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन और सार्वभौमिक अभिव्यक्तियों … Read more - कला शिक्षण के उद्देश्य

प्रस्तावना कला शिक्षण मानव विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। … Read more

प्रस्तावना कला शिक्षण मानव विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। … Read more - कला का अर्थ: B.Ed. के लिए विस्तृत अध्ययन सामग्री

The meaning of art: Detailed study material for B.Ed. प्रस्तावना कला मानव सभ्यता का अभिन्न अंग है। यह मानवीय … Read more

The meaning of art: Detailed study material for B.Ed. प्रस्तावना कला मानव सभ्यता का अभिन्न अंग है। यह मानवीय … Read more - कला क्या है? (B.Ed. परिप्रेक्ष्य)

कला मानवता की सबसे मौलिक अभिव्यक्ति के रूपों में से एक है, फिर भी इसे परिभाषित करना आश्चर्यजनक रूप … Read more

कला मानवता की सबसे मौलिक अभिव्यक्ति के रूपों में से एक है, फिर भी इसे परिभाषित करना आश्चर्यजनक रूप … Read more - कला का अर्थ (Kala ka Arth) — एक समग्र एवं विस्तृत लेख

भूमिका कला मानव सभ्यता की आत्मा है। जब मनुष्य ने बोलना, सोचना और महसूस करना सीखा, तभी से कला … Read more

भूमिका कला मानव सभ्यता की आत्मा है। जब मनुष्य ने बोलना, सोचना और महसूस करना सीखा, तभी से कला … Read more - COLOUR THEORY — 100 MCQs

1. Primary colours in pigment (RYB) are— A) Red, Yellow, BlueB) Red, Green, BlueC) Cyan, Magenta, YellowD) Green, Orange, … Read more

1. Primary colours in pigment (RYB) are— A) Red, Yellow, BlueB) Red, Green, BlueC) Cyan, Magenta, YellowD) Green, Orange, … Read more - Tanjore Painting: The Timeless Gold-Leaf Legacy of South Indian Art

Introduction to Tanjore Painting What Is Tanjore (Thanjavur) Painting? Tanjore painting represents one of India’s most celebrated classical art … Read more

Introduction to Tanjore Painting What Is Tanjore (Thanjavur) Painting? Tanjore painting represents one of India’s most celebrated classical art … Read more - General Knowledge of Art & Culture

Understanding art and culture requires recognizing how creative expression reflects and shapes human experience across time and geography. This knowledge encompasses diverse traditions, movements, cultural contexts, and the interconnections between artistic practice and society.

Understanding art and culture requires recognizing how creative expression reflects and shapes human experience across time and geography. This knowledge encompasses diverse traditions, movements, cultural contexts, and the interconnections between artistic practice and society. - Drawing & Painting Techniques

Mastering drawing and painting requires understanding fundamental techniques that have been refined over centuries. Whether you’re a beginner or advancing your skills, these core methods form the foundation of visual art.

Mastering drawing and painting requires understanding fundamental techniques that have been refined over centuries. Whether you’re a beginner or advancing your skills, these core methods form the foundation of visual art. - Art History of India: Ancient to Modern

The artistic heritage of India spans over 5,000 years, reflecting the subcontinent’s rich cultural, religious, and political transformations. From … Read more

The artistic heritage of India spans over 5,000 years, reflecting the subcontinent’s rich cultural, religious, and political transformations. From … Read more - TGT/PGT ART SCULPTURE – 100 MCQs

1. The subtractive method of sculpture involves— A. Adding materialB. Removing materialC. CastingD. ModelingAnswer: B 2. “Pietà” was sculpted … Read more

1. The subtractive method of sculpture involves— A. Adding materialB. Removing materialC. CastingD. ModelingAnswer: B 2. “Pietà” was sculpted … Read more - ART PEDAGOGY — 100 MCQs

1. The primary aim of art education is to— A) Train professional artistsB) Develop aesthetic and creative expressionC) Improve … Read more

1. The primary aim of art education is to— A) Train professional artistsB) Develop aesthetic and creative expressionC) Improve … Read more - MCQs for TGT / PGT ART (with answers)

Topic-wise sets (painting, sculpture, pedagogy, colour theory, Indian art) SET 1 — PAINTING (20 MCQs) SET 2 — SCULPTURE … Read more

Topic-wise sets (painting, sculpture, pedagogy, colour theory, Indian art) SET 1 — PAINTING (20 MCQs) SET 2 — SCULPTURE … Read more - 100 MCQs for TGT / PGT ART (with answers)

SECTION A — INDIAN ART (1–30) SECTION B — WESTERN ART (31–55) SECTION C — TECHNIQUES & MATERIALS (56–80) … Read more

SECTION A — INDIAN ART (1–30) SECTION B — WESTERN ART (31–55) SECTION C — TECHNIQUES & MATERIALS (56–80) … Read more - 100 MCQs for TGT/PGT ART

(Answers provided at the end) SECTION A — INDIAN ART (1–25) SECTION B — WESTERN ART (26–45) SECTION C … Read more

(Answers provided at the end) SECTION A — INDIAN ART (1–25) SECTION B — WESTERN ART (26–45) SECTION C … Read more - Sculpture & Craft Techniques

Sculpture and craft encompass three-dimensional art forms that transform materials into expressive objects. From ancient clay modeling to contemporary installations, these techniques allow artists to manipulate space, form, and texture in ways unique to physical making.

Sculpture and craft encompass three-dimensional art forms that transform materials into expressive objects. From ancient clay modeling to contemporary installations, these techniques allow artists to manipulate space, form, and texture in ways unique to physical making. - Ajanta Cave Paintings (MCQs)

100 multiple choice questions (MCQs) about Ajanta Cave Paintings, divided into categories 🏛️ General Information 🕰️ Historical Context 🖌️ Art and Paintings 🏛️ Architecture … Read more

100 multiple choice questions (MCQs) about Ajanta Cave Paintings, divided into categories 🏛️ General Information 🕰️ Historical Context 🖌️ Art and Paintings 🏛️ Architecture … Read more

- प्रागैतिहासिक कालीन भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला का इतिहास | History of Prehistoric Indian Sculpture and Architectureप्रागैतिहासिक काल (लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व) पृष्ठभूमि भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला का इतिहास बहुत प्राचीन है, … Read more

- सिंधु घाटी सभ्यता की कला एवं वास्तुकला | सम्पूर्ण नोट्स 2026सिंधु घाटी सभ्यता की कला, मूर्तिकला, मोहरें और वास्तुकला की पूरी जानकारी। B.Ed, BA और competitive exam के लिए उपयोगी … Read more

- कला का अर्थ, परिभाषा और प्रकार | सम्पूर्ण जानकारी 2026“जीवन के प्रत्येक अंगों को नियमित रूप से निर्मित करने को ही कला कहते हैं।” समय-समय पर कुछ विद्वानों ने अपने विचार कला की परिभाषा के प्रति व्यक्त किए हैं, कुछ जो निम्न है…

- भारतीय चित्रकला के छः अंग | Six Limbs Of Paintingषडंग चित्रकार अपने निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने भावों सम्वेदनाओं तथा अनुभवों के प्रकाशन हेतु एक प्रविधि को जन्म देता … Read more

- Cave painting | गुफ़ा चित्रगुहा चित्रण (जोगीमारा, अजन्ता, बाघ, बादामी, एलोरा, सित्तनवासल इत्यादि) जोगीमारा गुफाएँ Join our WhatsApp channel for the latest updates. अजंता … Read more

- भारतीय लघु चित्रकला की विभिन्न शैलियां | Different Styles of Indian Miniature Paintingsभारतीय लघु चित्रकला जैन शैली Join our WhatsApp channel for the latest updates. पाल शैली (730-1197 ई०) अपभ्रंश शैली (1050-1550 … Read more

- राजस्थानी चित्र शैली | राजस्थानी चित्र शैली के प्रमुख केंद्र | Rajasthani Schools of Painting | Major centers of Rajasthani painting styleराजस्थानी शैली परिचय राजस्थान का एक वृहद क्षेत्र है जो ‘अवोड ऑफ प्रिंसेज’ (Abode of Princes) माना जाता है। इसमें … Read more

- अजंता गुफाओं की संख्या, चित्रकला,निर्माण काल और अजन्ता चित्र शैली की विशेषताएँ | Number of Ajanta Caves, Painting, Construction Period and Characteristics of Ajanta Painting Styleअजन्ता की गुफाएँ महाराष्ट्र में औरंगाबाद में 68 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में विराजमान हैं। जहाँ प्रकृति ने मुक्त हस्त से अपना सौन्दर्य विकीर्ण किया है। प्राय: कलाकार को शोरगुल से दूर शान्तमय वातावरण में चित्रण करना भाता है

- पहाड़ी शैली की विशेषताएं | कांगड़ा और बसोहली चित्रकलापहाड़ी चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं, कांगड़ा और बसोहली शैली की जानकारी। B.Ed और BA परीक्षा के लिए सम्पूर्ण नोट्स। … Read more

- मिर्जापुर (उ०प्र०) एवं ‘मध्य-प्रदेश’ से प्राप्त शिलाचित्र | Inscriptions received from Mirzapur (U.P.) and ‘Madhya Pradesh’उत्तर प्रदेश से प्राप्त शिलाचित्र मिर्जापुर इलाहाबाद-मुगलसराय रेल पच पर मिर्जापुर मुख्यालय से करीब 20 किमी० दूर विध्य की कैमूर … Read more

- अजंता की मुख्य गुफाओं के चित्रअजंता की मुख्य गुफाओं के चित्र,अजन्ता में चैत्य और बिहार दोनों प्रकार की 30 गुफायें हैं। इनमें गुफा संख्या 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11,15, 16, 17, 19, 20, 21 व 22 में चित्र बने थे। आज केवल गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 व 17 चित्रों से मुख्य रूप से सुसज्जित है तथा यहीं अधिकांश चित्र सुरक्षित है।

- अपभ्रंश शैली के चित्र | अपभ्रंश-शैली की प्रमुख विशेषतायें | जैन शैली | गुजराती शैली या पश्चिम भारतीय शैली | ग्रामीण शैलीश्वेताम्बर जैन धर्म की अनेक सचित्र पोथियाँ 1100 ई० से 1500 ई० के मध्य विशेष रूप से लिखी गई। इस … Read more

- अकबर-कालीन चित्रित ग्रन्थअकबर काल में कला अकबर- 1557 ई० में अकबर अपने पिता हुमायूँ की मृत्यु के पश्चात लगभग तेरह वर्ष की … Read more

- जहाँगीर कालीन चित्र शैली | जहाँगीर कालीन चित्रचित्रकला के जिस संस्थान का बीजारोपण अकबर ने किया था वास्तव में वह जहाँगीर (१६०५-१६२७ ईसवी राज्यकाल) के समय में … Read more

- गुप्त कालीन कलागुप्तकाल (300 ई0-600 ई०) भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त कालीन कला भारतीय कला इतिहास का स्वर्ण युग मानी जाती … Read more

- मेवाड़ चित्र शैली की विशेषताएं | राजस्थानी चित्रकला नोट्समेवाड़ चित्रकला शैली का इतिहास, विशेषताएं और प्रमुख चित्र। राजस्थानी चित्रकला — BA, B.Ed और competitive exams के लिए सम्पूर्ण … Read more

- ‘काँगड़ा’ चित्र-शैली की विषयवस्तु तथा विशेषतायें ‘काँगड़ा’ चित्र-शैली का परिचय बाह्य रूप से समस्त पहाड़ी कला ‘काँगड़ा’ के नाम से अभिहित की जाती है जिसका कारण … Read more

- गांधार शैली की प्रमुख विशेषताएं | सम्पूर्ण जानकारी हिंदी मेंगांधार कला शैली की सभी प्रमुख विशेषताएं सरल हिंदी में। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ … Read more

- मुगल शैली | मुग़ल काल में चित्रकला और वास्तुकला का विकास | Development of painting and architecture during the Mughal periodमुगल चित्रकला को भारत की ही नहीं वरन् एशिया की कला में स्वतन्त्र और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह शैली ईरान की कला परम्परा से उत्पन्न होकर भी ईरानी शैली नहीं रही। इस पर यूरोपीय तथा चीनी प्रभाव भी पड़े हैं। इस शैली पर भारतीय रंग योजनाओं तथा वातावरण का प्रभाव पड़ा है।

- मौर्य काल में मूर्तिकला और वास्तुकला का विकास ( 325 ई.पू. से 185 ई.पू.) | Development of sculpture and architecture in Maurya periodमौर्यकालीन कला को उच्च स्तर पर ले जाने का श्रेय चन्द्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक को जाता है। अशोक के समय से भारत में मूर्तिकला का स्वतन्त्र कला के रूप में विकास होता दिखाई देता है।

- पाल शैली | पाल चित्रकला शैली क्या है?नेपाल की चित्रकला में पहले तो पश्चिम भारत की शैली का प्रभाव बना रहा और बाद में उसका स्थान इस नव-निर्मित पूर्वीय शैली ने ले लिया नवम् शताब्दी में जिस नयी शैली का आविर्भाव हुआ था उसके प्रायः सभी चित्रों का सम्बन्ध पाल वंशीय राजाओं से था। अतः इसको पाल शैली के नाम से अभिहित करना अधिक उपयुक्त समझा गया।”

- दक्षिणात्य शैली | दक्षिणी शैली | दक्खिनी चित्र शैली | दक्कन चित्रकला | Deccan Painting Styleदक्खिनी चित्र शैली: परिचय भारतीय चित्रकला के इतिहास की सुदीर्घ परम्परा एक लम्बे समय से दिखाई देती है। इसके प्रमाणिक … Read more

- संस्कृति तथा कलाकिसी भी देश की संस्कृति उसकी आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक उपलब्धियों की प्रतीक होती है। यह संस्कृति उस सम्पूर्ण देश … Read more

- भारतीय कला संस्कृति एवं सभ्यताकला संस्कृति का यह महत्त्वपूर्ण अंग है जो मानव मन को प्रांजल सुंदर तथा व्यवस्थित बनाती है। भारतीय कलाओं में … Read more

- भारतीय चित्रकला की विशेषताएँभारतीय चित्रकला तथा अन्य कलाएँ अन्य देशों की कलाओं से भिन्न हैं। भारतीय कलाओं की कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं … Read more

- कला अध्ययन के स्रोतकला अध्ययन के स्रोत से अभिप्राय उन साधनों से है जो प्राचीन कला इतिहास के जानने में सहायता देते हैं। … Read more

- Explicabo eum ex idRerum est eligendi inventore. Veritatis debitis porro repudiandae nobis. Autem ipsum nobis numquam dolores Possimus nihil quo architecto laboriosam. Dolor … Read more

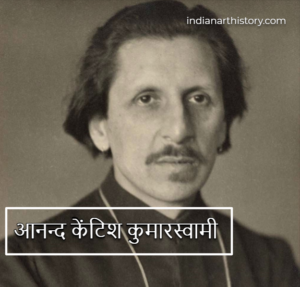

- आनन्द केण्टिश कुमारस्वामीपुनरुत्थान काल में भारतीय कला के प्रमुख प्रशंसक एवं लेखक डा० आनन्द कुमारस्वामी (1877-1947 ई०)- भारतीय कला के पुनरुद्धारक, विचारक, … Read more

- भारतीय चित्रकला में नई दिशाएँलगभग 1905 से 1920 तक बंगाल शैली बड़े जोरों से पनपी देश भर में इसका प्रचार हुआ और इस कला-आन्दोलन … Read more

- सोमालाल शाह | Somalal Shahआप भी गुजरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं आरम्भ में घर पर कला का अभ्यास करके आपने श्री रावल की … Read more

- बंगाल स्कूल | भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला और उसके प्रमुख चित्रकार | Indian Renaissance Art and its Main Paintersबंगाल में पुनरुत्थान 19 वीं शती के अन्त में अंग्रजों ने भारतीय जनता को उसकी सास्कृतिक विरासत से विमुख करके … Read more

- तैयब मेहतातैयब मेहता का जन्म 1926 में गुजरात में कपाडवंज नामक गाँव में हुआ था। कला की उच्च शिक्षा उन्होंने 1947 … Read more

- कृष्ण रेड्डी ग्राफिक चित्रकार कृष्ण रेड्डी का जन्म (1925 ) दक्षिण भारत के आन्ध्र प्रदेश में हुआ था। बचपन में वे माँ … Read more

- लक्ष्मण पैलक्ष्मण पै का जन्म (1926 ) गोवा के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गोवा की हरित भूमि और … Read more

- आदिकाल की चित्रकला | Primitive Painting(गुहाओं, कंदराओं, शिलाश्रयों की चित्रकला) (३०,००० ई० पू० से ५० ई० तक) चित्रकला का उद्गम चित्रकला का इतिहास उतना ही … Read more

- राजस्थानी चित्र शैली की विशेषतायें | Rajasthani Painting Styleराजस्थान एक वृहद क्षेत्र है जो “अवोड ऑफ प्रिंसेज” माना जाता है इसके पश्चिम में बीकानेर, दक्षिण में बूँदी, कोटा तथा उदयपुर … Read more

- टीजीटी / पीजीटी कला से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न | Important questions related to TGT/PGT Artsसांझी कला किस पर की जाती है ? उत्तर: (B) भूमि पर ‘चाँद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता’ किस चित्रकार … Read more

- रेखा क्या है | रेखा की परिभाषारखा वो बिन्दुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी है, जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देश करती है लेकिन कलापक्ष के अन्तर्गत रेखा का प्रतीकात्मक महत्व है और यह रूप की अभिव्यक्ति व प्रवाह को अंकित करती है।

- बसोहली की चित्रकलाबसोहली की स्थिति बसोहली राज्य के अन्तर्गत ७४ ग्राम थे जो आज जसरौटा जिले की बसोहली तहसील के अन्तर्गत आते … Read more

- अभिव्यंजनावाद | भारतीय अभिव्यंजनावाद | Indian Expressionismयूरोप में बीसवीं शती का एक प्रमुख कला आन्दोलन “अभिव्यंजनावाद” के रूप में 1905-06 के लगभग उदय हुआ । इसका … Read more

- तंजौर शैलीतंजोर के चित्रकारों की शाखा के विषय में ऐसा अनुमान किया जाता है कि यहाँ चित्रकार राजस्थानी राज्यों से आये … Read more

- मैसूर शैलीदक्षिण के एक दूसरे हिन्दू राज्य मैसूर में एक मित्र प्रकार की कला शैली का विकास हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के … Read more

- पटना शैलीउथल-पुथल के इस अनिश्चित वातावरण में दिल्ली से कुछ मुगल शैली के चित्रकारों के परिवार आश्रय की खोज में भटकते … Read more

- कलकत्ता ग्रुप1940 के लगभग से कलकत्ता में भी पश्चिम से प्रभावित नवीन प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ । 1943 में प्रदोष दास … Read more

- Gopal Ghosh Biography | गोपाल घोष (1913-1980)आधुनिक भारतीय कलाकारों में रोमाण्टिक के रूप में प्रतिष्ठित कलाकार गोपाल घोष का जन्म 1913 में कलकत्ता में हुआ था। … Read more

- आधुनिक भारतीय चित्रकला की पृष्ठभूमि | Aadhunik Bharatiya Chitrakala Ki Prshthabhoomiआधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास एक उलझनपूर्ण किन्तु विकासशील कला का इतिहास है। इसके आरम्भिक सूत्र इस देश के इतिहास तथा भौगोलिक परिस्थितियों … Read more

- काँच पर चित्रण | Glass Paintingअठारहवीं शती उत्तरार्द्ध में पूर्वी देशों की कला में अनेक पश्चिमी प्रभाव आये। यूरोपवासी समुद्री मार्गों से खूब व्यापार कर … Read more

- पट चित्रकला | पटुआ कला क्या हैलोककला के दो रूप है, एक प्रतिदिन के प्रयोग से सम्बन्धित और दूसरा उत्सवों से सम्बन्धित पहले में सरलता है; दूसरे में आलंकारिकता दिखाया तथा शास्त्रीय नियमों के अनुकरण की प्रवृति है। पटुआ कला प्रथम प्रकार की है।

- कम्पनी शैली | पटना शैली | Compony School Paintingsअठारहवी शती के मुगल शैली के चित्रकारों पर उपरोक्त ब्रिटिश चित्रकारों की कला का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी कला में … Read more

- बंगाल का आरम्भिक तैल चित्रण | Early Oil Painting in Bengalअठारहवीं शती में बंगाल में जो तैल चित्रण हुआ उसे “डच बंगाल शैली” कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि … Read more

- कला के क्षेत्र में किये जाने वाले सरकारी प्रयास | Government efforts made by the British in the field of artसन् 1857 की क्रान्ति के असफल हो जाने से अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गयी और भारत के अधिकांश भागों पर … Read more

- अवनीन्द्रनाथ ठाकुरआधुनिक भारतीय चित्रकला आन्दोलन के प्रथम वैतालिक श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म जोडासको नामक स्थान पर सन् 1871 में जन्माष्टमी … Read more

- ठाकुर परिवार | ठाकुर शैली1857 की असफल क्रान्ति के पश्चात् अंग्रेजों ने भारत में हर प्रकार से अपने शासन को दृढ़ बनाने का प्रयत्न … Read more

- असित कुमार हाल्दार | Asit Kumar Haldarश्री असित कुमार हाल्दार में काव्य तथा चित्रकारी दोनों ललित कलाओं का सुन्दर संयोग मिलता है। श्री हाल्दार का जन्म … Read more

- क्षितीन्द्रनाथ मजुमदार के चित्र | Paintings of Kshitindranath Majumdar1. गंगा का जन्म (शिव)- (कागज, 12 x 18 इंच ) 2. मीराबाई की मृत्यु – ( कागज, 12 x … Read more

- क्षितीन्द्रनाथ मजुमदार | Kshitindranath Majumdarक्षितीन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म 1891 ई० में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निमतीता नामक स्थान पर हुआ था। उनके … Read more

- देवी प्रसाद राय चौधरी | Devi Prasad Raychaudhariदेवी प्रसाद रायचौधुरी का जन्म 1899 ई० में पू० बंगाल (वर्तमान बांग्लादेश) में रंगपुर जिले के ताजहाट नामक ग्राम में … Read more

- अब्दुर्रहमान चुगताई (1897-1975) वंश परम्परा से ईरानी और जन्म से भारतीय श्री मुहम्मद अब्दुर्रहमान चुगताई अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के ही एक प्रतिभावान् शिष्य थे … Read more

- हेमन्त मिश्र (1917)असम के चित्रकार हेमन्त मिश्र एक मौन साधक हैं। वे कम बोलते हैं। वेश-भूषा से क्रान्तिकारी लगते है अपने रेखा-चित्रों … Read more

- विनोद बिहारी मुखर्जी | Vinod Bihari Mukherjee Biographyमुखर्जी महाशय (1904-1980) का जन्म बंगाल में बहेला नामक स्थान पर हुआ था। आपकी आरम्भिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में हुई … Read more

- के० वेंकटप्पा | K. Venkatappaआप अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के आरम्भिक शिष्यों में से थे। आपके पूर्वज विजयनगर के दरबारी चित्रकार थे विजय नगर के पतन … Read more

- शारदाचरण उकील | Sharadacharan Ukilश्री उकील का जन्म बिक्रमपुर (अब बांगला देश) में हुआ था। आप अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्यों में से थे। … Read more

- मिश्रित यूरोपीय पद्धति के राजस्थानी चित्रकार | Rajasthani Painters of Mixed European Styleइस समय यूरोपीय कला से राजस्थान भी प्रभावित हुआ। 1851 में विलियम कारपेण्टर तथा 1855 में एफ०सी० लेविस ने राजस्थान को प्रभावित … Read more

- रामकिंकर वैज | Ramkinkar Vaijशान्तिनिकेतन में “किकर दा” के नाम से प्रसिद्ध रामकिंकर का जन्म बांकुड़ा के निकट जुग्गीपाड़ा में हुआ था। बाँकुडा में … Read more

- कनु देसाई | Kanu Desai(1907) गुजरात के विख्यात कलाकार कनु देसाई का जन्म – 1907 ई० में हुआ था। आपकी कला शिक्षा शान्ति निकेतन … Read more

- नीरद मजूमदार | Nirad Majumdaarनीरद (अथवा बंगला उच्चारण में नीरोद) को नीरद (1916-1982) चौधरी के नाम से भी लोग जानते हैं। उनकी कला में … Read more

- मनीषी दे | Manishi Deदे जन्मजात चित्रकार थे। एक कलात्मक परिवार में उनका जन्म हुआ था। मनीषी दे का पालन-पोषण रवीन्द्रनाथ ठाकुर की. देख-रेख … Read more

- सुधीर रंजन खास्तगीर | Sudhir Ranjan Khastgirसुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म 24 सितम्बर 1907 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता श्री सत्यरंजन खास्तगीर छत्ताग्राम (आधुनिक … Read more

- ललित मोहन सेन | Lalit Mohan Senललित मोहन सेन का जन्म 1898 में पश्चिमी बंगाल के नादिया जिले के शान्तिपुर नगर में हुआ था ग्यारह वर्ष … Read more

- नन्दलाल बसु | Nandlal Basuश्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की शिष्य मण्डली के प्रमुख साधक नन्दलाल बसु थे ये कलाकार और विचारक दोनों थे। उनके व्यक्तित्व … Read more

- रणबीर सिंह बिष्ट | Ranbir Singh Bishtरणबीर सिंह बिष्ट का जन्म लैंसडाउन (गढ़बाल, उ० प्र०) में 1928 ई० में हुआ था। आरम्भिक शिक्षा गढ़वाल में ही … Read more

- रामगोपाल विजयवर्गीय | Ramgopal Vijayvargiyaपदमश्री रामगोपाल विजयवर्गीय जी का जन्म बालेर ( जिला सवाई माधोपुर) में सन् 1905 में हुआ था। आप महाराजा स्कूल … Read more

- रथीन मित्रा (1926)रथीन मित्रा का जन्म हावड़ा में 26 जुलाई को 1926 में हुआ था। उनकी कला-शिक्षा कलकत्ता कला-विद्यालय में हुई । … Read more

- मध्यकालीन भारत में चित्रकला | Painting in Medieval Indiaदिल्ली में सल्तनत काल की अवधि के दौरान शाही महलों, शयनकक्षों और मसजिदों से भित्ति चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। … Read more

- रमेश बाबू कन्नेकांति की पेंटिंग | Eternal Love By Ramesh Babu Kannekantiशिव के चार हाथ शिव की कई शक्तियों को दर्शाते हैं। पिछले दाहिने हाथ में ढोल है, जो ब्रह्मांड के … Read more

- प्रगतिशील कलाकार दल | Progressive Artist Groupकलकत्ता की तुलना में बम्बई नया शहर है किन्तु उसका विकास बहुत अधिक और शीघ्रता से हुआ है। 1911 में … Read more

- आधुनिक काल में चित्रकला18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में, चित्रों में अर्द्ध-पश्चिमी स्थानीय शैली शामिल हुई, जिसे ब्रिटिश निवासियों … Read more

- रमेश बाबू कनेकांति | Painting – A stroke of luck By Ramesh Babu Kannekantiगणेश के हाथी के सिर ने उन्हें पहचानने में आसान बना दिया है। भले ही वह कई विशेषताओं से सम्मानित … Read more

- सतीश गुजराल | Satish Gujral Biographyसतीश गुजराल का जन्म पंजाब में झेलम नामक स्थान पर 1925 ई० में हुआ था। केवल दस वर्ष की आयु … Read more

- पटना चित्रकला | पटना या कम्पनी शैली | Patna School of Paintingऔरंगजेब द्वारा राजदरबार से कला के विस्थापन तथा मुगलों के पतन के बाद विभिन्न कलाकारों ने क्षेत्रीय नवाबों के यहाँ आश्रय … Read more

- रमेश बाबू कन्नेकांति | Painting – Tranquility & harmony By Ramesh Babu Kannekantiयह कला पहाड़ी कलाकृतियों की 18वीं शताब्दी की शैली से प्रेरित है। इस आनंदमय दृश्य में, पार्वती पति भगवान शिव … Read more

- आगोश्तों शोफ्त | Agoston Schofftशोफ्त (1809-1880) हंगेरियन चित्रकार थे। उनके विषय में भारत में बहुत कम जानकारी है। शोफ्त के पितामह जर्मनी में पैदा हुए … Read more

- कालीघाट चित्रकारी | Kalighat Paintingकालीघाट चित्रकला का नाम इसके मूल स्थान कोलकाता में कालीघाट के नाम पर पड़ा है। कालीघाट कोलकाता में काली मंदिर के … Read more

- प्राचीन काल में चित्रकला में प्रयुक्त सामग्री | Material Used in Ancient Artविभिन्न प्रकार के चित्रों में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। साहित्यिक स्रोतों में चित्रशालाओं (आर्ट गैलरी) और शिल्पशास्त्र … Read more

- डेनियल चित्रकार | टामस डेनियल तथा विलियम डेनियल | Thomas Daniels and William Danielsटामस तथा विलियम डेनियल भारत में 1785 से 1794 के मध्य रहे थे। उन्होंने कलकत्ता के शहरी दृश्य, ग्रामीण शिक्षक, … Read more

- मिथिला चित्रकला | मधुबनी कला | Mithila Paintingमिथिला चित्रकला, जिसे मधुबनी लोक कला के रूप में भी जाना जाता है. बिहार के मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक कला है। यह गाँव … Read more

- भारतीय चित्रकला | Indian Artपरिचय टेराकोटा पर या इमारतों, घरों, बाजारों और संग्रहालयों की दीवारों पर आपको कई पेंटिंग, बॉल हैंगिंग या चित्रकारी दिख … Read more

- भारत में विदेशी चित्रकार | Foreign Painters in Indiaआधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास के आरम्भ में उन विदेशी चित्रकारों का महत्वपूर्ण योग रहा है जिन्होंने यूरोपीय प्रधानतः ब्रिटिश, … Read more

- सजावटी चित्रकला | Decorative Artsभारतीयों की कलात्मक अभिव्यक्ति केवल कैनवास या कागज पर चित्रकारी करने तक ही सीमित नहीं है। घरों की दीवारों पर … Read more

- बी. प्रभानागपुर में जन्मी बी० प्रभा (1933 ) को बचपन से ही चित्र- रचना का शौक था। सोलह वर्ष की आयु में … Read more

- दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर | Dattatreya Damodar Devlalikar Biographyअपने आरम्भिक जीवन में “दत्तू भैया” के नाम से लोकप्रिय श्री देवलालीकर का जन्म 1894 ई० में हुआ था। वे … Read more

- शैलोज मुखर्जीशैलोज मुखर्जी का जन्म 2 नवम्बर 1907 दन को कलकत्ता में हुआ था। उनकी कला चेतना बचपन से ही मुखर … Read more

- नारायण श्रीधर बेन्द्रे | Narayan Shridhar Bendreबेन्द्रे का जन्म 21 अगस्त 1910 को एक महाराष्ट्रीय मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज पूना में रहते … Read more

- रवि वर्मा | Ravi Verma Biographyरवि वर्मा का जन्म केरल के किलिमन्नूर ग्राम में अप्रैल सन् 1848 ई० में हुआ था। यह कोट्टायम से 24 … Read more

- के०सी० एस० पणिक्कर | K.C.S.Panikkarतमिलनाडु प्रदेश की कला काफी पिछड़ी हुई है। मन्दिरों से उसका अभिन्न सम्बन्ध होते हुए भी आधुनिक जीवन पर उसकी … Read more

- भूपेन खक्खर | Bhupen Khakharभूपेन खक्खर का जन्म 10 मार्च 1934 को बम्बई में हुआ था। उनकी माँ के परिवार में कपडे रंगने का … Read more

- बम्बई आर्ट सोसाइटी | Bombay Art Societyभारत में पश्चिमी कला के प्रोत्साहन के लिए अंग्रेजों ने बम्बई में सन् 1888 ई० में एक आर्ट सोसाइटी की … Read more

- परमजीत सिंह | Paramjit Singhपरमजीत सिंह का जन्म 23 फरवरी 1935 अमृतसर में हुआ था। आरम्भिक शिक्षा के उपरान्त वे दिल्ली पॉलीटेक्नीक के कला … Read more

- अनुपम सूद | Anupam Soodअनुपम सूद का जन्म होशियारपुर में 1944 में हुआ था। उन्होंने कालेज आफ आर्ट दिल्ली से 1967 में नेशनल डिप्लोमा … Read more

- देवकी नन्दन शर्मा | Devki Nandan Sharmaप्राचीन जयपुर रियासत के राज-कवि के पुत्र श्री देवकी नन्दन शर्मा का जन्म 17 अप्रैल 1917 को अलवर में हुआ … Read more