Table of Contents

प्रागैतिहासिक काल (लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व)

पृष्ठभूमि

भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला का इतिहास बहुत प्राचीन है, जो मानव सभ्यता के विकास से भी जुड़ा है। वस्तुतः भारतीय कला भारतीय धर्म और संस्कृति की मूर्त अभिव्यक्ति रही है, जहाँ व्यक्ति की सोच नहीं बल्कि भारतीय समाज के सामूहिक अनुभव और सोच को व्यक्त किया गया है।

भारतीय कला में देवताओं, मनुष्यों, जानवरों और पौधों की दुनिया को एक विशाल प्रासंगिक स्थान के रूप में दर्शाया गया है। कला के विभिन्न माध्यमों में मूर्तिकला निस्संदेह सबसे शक्तिशाली और बहुमुखी रही है, जिसमें धर्म हमेशा प्रमुख रहा है।

भारत एक मूर्तिपूजक देश है। इस देश के निवासी पूजा के कई तरीके अपनाते हैं, जिनमें से एक है “मूर्ति पूजा”; लेकिन मूर्ति बनाने का उद्देश्य केवल मूर्ति को पूजा में रखना ही नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं अधिक व्यापक है। मूर्ति निर्माण के उद्देश्य इस प्रकार हैं

(1) स्मृति को संरक्षित करना,

(2) अमूर्त को मूर्त रूप देना,

(3) भावना को आकार देना।

मूर्ति की परिभाषा

डॉ. रायकृष्ण दास जी के अनुसार- “किसी भी धातु- सोना, चाँदी, ताँबा, काँसा, पीतल, अष्टधातु अथवा कृत्रिम धातु- पारे के मिश्रण, रत्न, उपरत्न, काँच, कड़े और मुलायम पत्थर, मसाले, कच्ची व पकाई मिट्टी, मोम, लाख, गंधक, हाथीदांत, शंख, सीप, अस्थि, सींग, लकड़ी एवं कागज की बनी लुग्दी आदि को उनके स्वभाव के अनुसार गढ़कर, खोदकर, उभारकर, कोरकर, पीटकर हाथ से अथवा औजार से डौलियाकर, ठप्पा या साँचा छापकर बनाई गई आकृति को ‘मूर्ति’ कहते हैं।”

इंसान हजारों साल पहले जंगली जानवरों की तरह रहता था और खुद को जंगली जानवरों से बचाने के लिए हथियार बनाता था, मानव आज से सहस्त्रों वर्षों पहले जंगली पशुओं के समान ही जीवन बिताता था और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने हेतु हथियार बनाया करता था, परन्तु ईसा पूर्व पाँचवीं व छठी शताब्दी से नागरिक सभ्यता का आरम्भ होता है, और तभी से ही मानव ने पत्थर, मिट्टी व धातु आदि की मूर्तियाँ बनानी प्रारम्भ कर दी थीं।

Read More About Famous Artists:

Somnath Hore, Dhan Raj Bhagat, Ramkinkar Vaij, Arpana Caur, Jai Zharotia, Gogi Saroj Pal, Vivan Sundaram, Manjit Bawa, Jatin Das, Biren De, Gulam Mohammad Sheikh, Arpita Singh, A Ramachandran, Om Prakash, Shanti Dave, Bishamber Khanna, Jagdish Swaminathan, Anjolie Ela Menon, Satish Gujral, G.R. Santosh

भारत में प्रागैतिहासिक कालीन मनुष्य द्वारा बनाई गई कलात्मक वस्तुओं के उदाहरण ताम्र युग या नव-पाषाण युग से ही उपलब्ध होने लगते हैं। उस समय यह मूर्तियाँ मात्र मानव आकृति का भान कराने वाली मूर्तियाँ ही होती थीं।

ऐसा प्रतीत होता है कि जिन जातियों का सांस्कृतिक विकास अन्य जातियों की अपेक्षा कम था, वे जातियाँ ही इस प्रकार की मानव आकृतियों का, जो कि ताँबे की पीटी हुई मोटी चादर की बनी होती थीं, का निर्माण करती थी और कदाचित् ये आकृतियाँ पूजा के उद्देश्य से बनाई जाती थीं।

मूर्तिकला के प्रारंभिक काल के कुछ उदाहरण भी मिले हैं, जिन्हें मूर्तिकला के इतिहास का जन्म कहा जा सकता है और इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं-

(1) हाथी दांत पर उकेरे गए एक ‘हाथी’ का चित्र

(2) एक विशाल सींग पर उभरा हुआ ‘घोड़े’ का चित्र

(3) हड्डी पर बना एक ‘टट्टू’ रूप।

इन्हीं प्रारम्भिक आकृतियों को मूर्तिकला की जन्मदाता कहा जाना उचित है। जैसे-जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, धातु, हाथीदांत, कांस्य आदि की मूर्तियाँ भी प्रकाश में आने लगीं।

इन उदाहरणों से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में मूर्तिकला का मुख्य उद्देश्य धार्मिक कार्य जैसे पूजा आदि था।

ध्यान से देखा जाए तो मानव सभ्यता का विकास वास्तव में इन दो विशेषताओं पर आधारित है – “अतीत का संरक्षण” और “अव्यक्त को व्यक्त या अमूर्त को मूर्त रूप देना” ।

पाषाण युग की पृष्ठभूमि

वस्तुतः पाषाण युग की संस्कृतियाँ मानव सभ्यता की पुरातनता का प्रमाण हैं। 1863 में लुबॉक ने सबसे पहले इस पाषाण युग को तीन भागों में बांटा था।

(1) पूर्व पाषाण युग (पैलियोलिथिक एज)

(2) मध्य पाषाण युग (मेसोलिथिक एज)

(3) नव पाषाण युग (नियोलिथिक एज)

पूर्व पाषाण युग (पैलियोलिथिक एज)

पूर्व पाषाण युग की संस्कृति लगभग 5,00,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इस समय का मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था और जंगलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध फलों और कंदों से अपने पेट की आपूर्ति करता था और जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए, वह मोटे पत्थर के औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करता था।

पाषाण युग के मनुष्य झाड़ियों में छायादार वृक्षों के नीचे, नदियों के किनारे और पहाड़ों की दरारों में रहते थे।

पाषाणयुगीन मानव के पत्थर के औजार भारत के विभिन्न भागों में प्राप्त हुए हैं। जैसे- मद्रास, उड़ीसा, हैदराबाद, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश, पंजाब आदि। इस समय के मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले पत्थर के उपकरणों में मुख्यतः पेबुल से बने शल्क (फ्लेक्स), गंडासे (चॉपर), खुरचना (स्क्रेपर), वसूली (क्लीवर), फलक (ब्लेड) तथा विदारक परशु (हैण्ड एक्स क्लीवर) सम्मिलित हैं।

1. पेबुल समन्तान्त हैण्डऐक्स 2. चॉपर 3. यू आकृति क्लीवर 4. अन्वस्थ स्क्रेपर 5. जनगठित ब्लेड 6. फ्लेक 7. पेबुल 8. छेनी

मध्य पाषाण काल (मेसोलिथिक एज)

पूर्व पाषाण युग के विभिन्न चरणों से संबंधित पत्थर के औजारों का अध्ययन यह दर्शाता है कि धीरे-धीरे मनुष्य की कलात्मक रुचि विकसित और परिष्कृत हो रही थी।

शुरुआत में उसके औजार जो खुरदुरे और मोटे थे अब कुछ परिष्कृत होने लगे थे। इस काल के मनुष्यों ने अपने औजार छोटे-छोटे पत्थरों और कंकड़ से बनाना शुरू किया, जो मध्य पाषाण युग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

इस काल में निर्मित ये छोटे औज़ार आकार में छोटे होते हुए भी अधिक उपयोगी और घातक थे। ये विशिष्ट उपकरण भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं।

इन स्थानों में उत्तरप्रदेश में विध्य क्षेत्र (मोरहना पहाड़ बघहीखोर आदि) एवं गंगा घाटी (सराय नहरराय), बंगाल में वीर भानपुर, तमिलनाडु में टेरी उद्योग, गुजरात में लंघनाज, मध्यप्रदेश में आदमगढ़ एवं राजस्थान में बागोर (भीलवाड़ा जिला) की गणना की जा सकती है।

Read More About Famous Artists:

Somnath Hore, Dhan Raj Bhagat, Ramkinkar Vaij, Arpana Caur, Jai Zharotia, Gogi Saroj Pal, Vivan Sundaram, Manjit Bawa, Jatin Das, Biren De, Gulam Mohammad Sheikh, Arpita Singh, A Ramachandran, Om Prakash, Shanti Dave, Bishamber Khanna, Jagdish Swaminathan, Anjolie Ela Menon, Satish Gujral, G.R. Santosh

मध्य पाषाण युगीन इन लघु प्रस्तर उपकरणों के निर्माण के लिए जिन प्रस्तर प्रकारों का उपयोग किया गया, उनमें हैं-इन्द्रगोप (कार्नेलियन), गोमेद (अगेट), चकमक (फ्लिन्ट), स्फटिक (क्वार्ट्ज) आदि को मध्यपाषाण युग के इन छोटे पत्थर के औजारों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर के प्रकारों में गिना जा सकता है।

इनमें मुख्य रूप से खुरचनी त्रिकोणीय ब्लेड, साधारण चाकू जैसा ब्लेड शामिल है। संभवतः इनको बाण के सिरे पर फँसाया जाता होगा। कहीं-कहीं इन छोटे-छोटे औजारों की प्राप्ति के स्थान से मिट्टी के घड़े भी मिले हैं।

मध्य पाषाण काल के मानव ने संभवत: किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था विकसित की थी, क्योंकि शवों को दफनाने की विधि आदि इस समय पर्याप्त रूप से विकसित हो चुकी थी।

यह अनुमान लंघनाज (अहमदाबाद से 59 किमी) से उत्खनित नर कंकालों के आधार पर निकाला गया है। शायद उस जमाने का आदमी भी आग से परिचित हो गया था।

नवपाषाण युग (नवपाषाण युग)

सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में नवपाषाण काल सबसे महत्वपूर्ण है। इस युग में मनुष्य ने पशुपालन और खेती की कला सीखी थी। इसलिए उन्होंने उत्पादित भोजन पर निर्वाह करना शुरू कर दिया और भोजन बनाने के लिए हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया।

नवपाषाण काल के मानव द्वारा सबसे महत्वपूर्ण खोज ‘अग्नि’ थी। वह अब कच्चे मांस के स्थान पर भुने हुए मांस का प्रयोग कर रहा था। इससे वह खुद को जंगली जानवरों से बचाने में सक्षम हो गया। इस काल के मनुष्य शैलाश्रय के स्थान पर घास-फूस की कुटिया बनाकर जीवन व्यतीत करने लगे थे।

इसके साथ ही जानवरों और पौधों और पत्तियों आदि की खाल से कपड़े बनाना भी शुरू किया गया था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने अपने औजारों और उपकरणों को चिकना और चमकदार बनाकर अपना निर्माण कौशल भी दिखाया।

नवपाषाणकालीन मानव ने शव के विसर्जन के लिए ‘दाह संस्कार’ और ‘शव-दफन’ दोनों विधियों का पालन किया। इसलिए कभी-कभी वह शव के ऊपर कब्र भी बना लेता था।

मृतकों को पत्थर के औजारों सहित जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित कई सामग्रियों के साथ भी दफनाया गया था। आदिम मनुष्य की यह स्थिति मनुष्य के सामाजिक जीवन की ओर संकेत करती है।

नवपाषाण मानव संस्कृति के अवशेष कश्मीर (बुर्जहोम), बलूचिस्तान, स्वात, ऊपरी सिंधु घाटी, गंगा घाटी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र, बिहार का सारण जिला, छोटा नागपुर पठार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, असम चटगाँव, दार्जिलिंग और दक्षिणी भारत से प्राप्त हुए हैं ।

नवपाषाण युग की सबसे उल्लेखनीय विशेषता पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों का निर्माण और उपयोग है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि नवपाषाण काल के मनुष्य ने पत्थर के औजारों के अलावा हड्डियों से भी औजार बनाना शुरू किया। बुर्जहोम से प्राप्त हड्डियों से बने छेदक, नुकीले (बिंदु), सुई (सुई) इस बात की पुष्टि करते हैं।

घुलमुहम्मद, महगढ़ा, चिरांद आदि स्थलों से भी अस्थि निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। विभिन्न स्थलों से उपलब्ध हुए उपकरणों में घर्षण तकनीक से पाषाण निर्मित कुल्हाड़ी, बसुली (एड्जे), खोदने की लकड़ी (डिगिंग स्टिक), चाकू, गदाशीर्ष (मेस हैड), कुदाल (हो), छेन्यान्त, कुल्हाड़ी (पिक एक्स), छेनी (चीजिल) आदि की गणना मुख्यतः की जा सकती है।

1. चिंतागोलाकार) 2. खावेदार कुलाही 3.बसुली 4. वृत्ताश्म अथवा गदाशीर्ष 5. दण्ड छेनी 6. न्यान्त कुल्हाड़ी

इस काल के मनुष्यों के घर की दीवारों को मिट्टी और ईंटों से बनाने और फर्श को गेरू से प्लास्टर करने के भी संकेत मिलते हैं। इसी समय से चाक पर बने काले-भूरे रंग के मिट्टी के बर्तनों का भी प्रारंभ माना जाता है। दक्षिण भारत में कई स्थानों से पीले-भूरे रंग और भूरे या काले रंग के हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ऐसे बर्तनों की लाल सतह पर भूरे और बैंगनी रंग के चित्र भी मिले हैं।

नवपाषाण काल के मनुष्य की कलात्मक रुचि को व्यक्त करने वाले यंत्रों में बिहार के सारण जिले के चिरंद से पाए गए महंगे पत्थरों, पेंडेंट, हड्डियों की चूड़ियों और जानवरों और पक्षियों और सांपों की मूर्तियों से बने मोतियों की गिनती की जा सकती है।

नवपाषाण युग में धातुओं में तांबे के साथ मानव का परिचय स्थापित किया गया था। उन्होंने धातु के औजार बनाने के साथ-साथ चाक पर बर्तन बनाने की कला भी सीखी।

भारत के विभिन्न हिस्सों से मरणोपरांत दाह संस्कार भी प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी, तमिलनाडु, आंध्र, केरल और कर्नाटक प्रांतों के विस्तृत क्षेत्रों से पत्थर की लाशें मिली हैं। ये महापाषाण कब्रें उत्तर भारत में भी मिली हैं। राजस्थान में दौसा और नागौर और उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई से भी लौह युग की महापाषाणकालीन कलाकृतियाँ सामने आई हैं।

ताम्रनिधि और गैरिक पॉटरी (कॉपर होर्ड और ओसीपी)

आदिम मनुष्य की कलात्मक क्षमता और कौशल को उजागर करने वाली कई सामग्रियों में तांबे से बने उपकरण और गैरिक रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तनों का अपना विशेष स्थान है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों से इस तरह के उपकरण सामने आए हैं। स्टुअर्ट पिगट ने भारत में आर्यों के आगमन के साथ तांबे के उपकरणों को जोड़ा है। गंगाघाटी के प्रमुख ताम्र यंत्र थे

(1) चपटी कुल्हाड़ी (फ्लैट सेल्ट)

(2) कन्धेदार फरसेनुमा कुल्हाड़ी (शुल्डर्ड सेल्ट)ड सेल्ट)

(3) हत्थेदार कुल्हाड़ी (बार सेल्ट)

(4) ताँबे की अंगूठी (कॉपर रिंग)

(5) काँटेदार बरछेनुमा उपकरण (हार्पून)

(6) तलवार की भाँति का उपकरण (एन्टिने सोर्ड)

(7) मानवाकृति उपकरण (एन्थ्रोपोमॉर्फिक फिगर)।

1. फ्लैट सेल्ट 2. शुल्डर्ड सेल्ट 3. बार सेल्ट 4. रिंग 5. हार्पून 6. एन्टिने सोर्ड 7. एन्थ्रोपोमॉर्फिक फिगर

ताम्रनिधि उपकरणों के साथ ही ‘गैरिक’ अथवा ‘गेरुए रंग’ की एक विशेष प्रकार की पॉटरी भी उत्खनन से प्रकाश में आई है। इसे ‘ओकर कलर्ड पॉटरी’ (OCP) भी कहा जाता है। बी बी लाल के अनुसार, ताम्रनिधि और गैरिक पॉटरी के बीच एक निश्चित संबंध है।

उनके अनुसार, वे आर्यों के आने से पहले गंगा घाटी में रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए थे। श्री लाल ने अपने मत की पुष्टि के लिए मध्य प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी बिहार से उपलब्ध पत्थर की कुल्हाड़ियों का उदाहरण दिया है।

जिसके आधार पर बाद के समय में तांबे की कुल्हाड़ियों का विकास हुआ। संभवतः संथाल और मुंडा जातियों के पूर्वज इन ताम्र वाद्य समूहों के निर्माता थे।

विभिन्न तिथियों के प्रकाश में कहा जा सकता है कि गैरिकवर्णी पॉटरी व ताम्रनिधि से सम्बद्ध संस्कृतियाँ 2000 ई.पू. से 1580 ई.पू. के मध्य अस्तित्व में आ चुकी थीं।इस गैर-मौखिक मिट्टी के बर्तनों को चित्रित भूरे रंग के मिट्टी के बर्तनों का अग्रदूत कहा जा सकता है।

डी.पी.अग्रवाल ने ताम्रनिधि संस्कृति और हड़प्पा संस्कृतियों के निवासियों को एक दूसरे से अलग संस्कृतियों के रूप में माना है। तांबे की उत्पत्ति के उपकरण दृश्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित किए गए थे।

ताम्रनिधि भारतीय प्रागैतिहासिक काल की एक विशेष परंपरा है। वे संभवतः पूर्वी भारत के उपकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मूल रूप से पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रहते थे।

इसलिए, यह कहा जा सकता है कि गेरू रंग के बर्तनों की परंपरा को पोषित करने वाले लोग पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निवासी थे। उनके मुख्य बर्तन घड़े, अनाज से भरे जार, प्याले, प्लेट, कटोरे आदि थे।

संभवतः ये लोग गंगा घाटी के मूल निवासी थे। ग्रेवाल द्वारा इन्हें परवर्ती हड़प्पाई कहा जाता है। ताम्रनिधि के पालन-पोषण करने वाले लोग मूल रूप से शिकार की स्थिति में थे। वे खाद्य सामग्री संग्रहक थे। इसके विपरीत, गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग एक सुसंस्कृत जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे। वे कृषि कार्य करते थे और आर्थिक रूप से पूरी तरह से बस गए थे।

FAQ

प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की?

आर्चिवाल्ड कार्लाईल (Archibald Carlleyle) तथा जॉन काकबर्न (John Cockbum) ने सर्वप्रथम ई० में कैमूर की पहाड़ियों के सम्बन्ध में बताकर शिला चित्रों की खोज की।

सन् 1899 ई० में काकबर्न का लेख ‘केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, नॉर्थ वेस्ट प्रोविन्सेज’ किस जनरल में प्रकाशित हुआ?

जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी

सिंहनपुर के महत्वपूर्ण शिलाचित्रों की खोज किसने की?

सी० डब्ल्यू एण्डर्सन ने 1910 में।

आदि मानव किसके बने हथियार प्रयोग करता था?

पत्थर।

प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वाधिक प्रमुख विषय क्या था?

आखेट।

लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केन्द्र कौन सा था?

ससपाल।

होशंगाबाद के शिलाचित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है?

मनोरंजन घोष ने 1922 ई में इन शिला चित्रों की खोज की।

प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में कौन-कौन से प्रतीक अधिक प्रयुक्त हुए हैं?

चक्र, त्रिशूल, स्वास्तिक।

आदि मानव ने किन रंगों का प्रयोग किया है?

खनिज रंगों का।

होशंगाबाद क्षेत्र में दोहरी रेखाओं द्वारा शिलाश्रय के ऊपरी भाग में जो महामहिष का चित्र है उसका आकार क्या है?

10’x6′

जिराफ ग्रुप कहाँ की शिलाओं पर मिलता है?

आदमगढ़।

पंचमढी को “पाँच पाण्डवों की गुफाएं” नाम से क्यों जाना जाता है?

यहाँ पाण्डवों ने वनवास के दौरान निवास किया था।

पंचमढी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है?

डा० जी. आर. हन्टर

छः पैर वाले अति दीर्घ काल्पनिक पशु के आखेट का दृश्य किस स्थान पर चित्रित है?

चम्बल घाटी में कनवला नामक स्थान पर।

‘हरनी हरना’ नामक गुफा कहाँ पर है?

विजयगढ़।

लिखनिया गुफा कहाँ है?

मिर्जापुर क्षेत्र में कंडाकोट पहाड़ के समीप

प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में मानवाकृतियों की रूप विधि किस प्रकार की है?

ज्यामितिक (कहीं आयताकार, कहीं त्रिकोणात्मक, कहीं डमरूनुमा तो कहीं सीढ़ीनुमा आदि)

कबरा पहाड किस क्षेत्र में है ?

रायगढ़ क्षेत्र में।

पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों का पता किसने और कब लगाया?

1863 ई० में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के निकट पल्लवरम में।

प्रागैतिहासिक शैली में बना महाकाय गजराज का चित्र कहाँ मिलता है ?

माण्टेरोजा (पंचमढ़ी) से।

भीम बेटका के चित्र अधिकतर कहाँ और किस रंग से बने हैं?

दीवार व छत पर लाल रंग से।

लेफ्टिनेट कर्नल डी० एच० गार्डन के लेखों का संकलन किस नाम से प्रकाशित है?

1950 ई० में प्रकाशित “रिप्रोडक्शन्स फ्राम गार्डन।”

भीम बेटका कहाँ पर है?

भोपाल के पास।

भीम बेटका की गुफाएँ किस काल से सम्बन्धित हैं?

मध्य पाषाण काल से (10,000 से 3,000 वर्ष ईसा पूर्व) ।

भीम बेटका की गुफाएँ कितनी हैं?

600 से भी अधिक गुफाएँ जिसमे 475 चित्रित हैं।

प्रागैतिहासिक काल में किन-किन पशुओं के चित्र मिलते हैं?

हाथी, भैसा, जिराफ, सुअर, हिरन, गाय, बैल, बंदर, चीता, भालू, गैंडा, वकरी आदि।

ताम्रपाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते थे?

मातृदेवी

भीम बेटका की गुफाओं की खोज का श्रेय किसको जाता है?

वी० एस० वाकणकर

प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में किन-किन पक्षियों का अंकन किया गया है?

गिद्ध मोर या काल्पनिक आकृतियां आदि।

भारतीय शिलाचित्रों की खोज का प्रथम श्रेय किस विदेशी विद्वान को जाता है?

आर्चिवाल्ड

जिस मर्तबान पर पंचतन्त्र की कहानी ‘धूर्त लोमड़ी’ चित्रित हुई है वह कहाँ मिलता है?

लोथल (गुजरात)।

प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में मुख्य विषय क्या रहा?

शिकार।

आदिकाल की सबसे बड़ी ताम्रनिधि किस प्रदेश में मिली है?

गुगेरिया, मध्य प्रदेश में।

प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के विषय क्या-क्या थे?

नृत्य, शिकार, मद्यपान, जुलूस, वृद्ध आदि।

सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है?

पंचमढी।

प्रागैतिहासिक शिला चित्र मुख्य रूप से किन-किन स्थानों पर मिलते हैं?

भोपाल, होशंगाबाद, मिर्जापुर आदि।

दक्षिण भारत के वैल्लारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय किसने दिया?

एफ. फासेट।

READ MORE:

- प्रागैतिहासिक कालीन भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला का इतिहास | History of Prehistoric Indian Sculpture and Architectureप्रागैतिहासिक काल (लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व) पृष्ठभूमि भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला का इतिहास बहुत प्राचीन है, … Read more

- सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास,प्रमुख नगर,वास्तुकला,चित्र कला,मोहरें और प्रतिमाएं | History of Indus Valley Civilization, Major Cities, Architecture, Paintings, Seals and Statuesहड़प्पा व मोहनजोदड़ो की कला पाषाण युगीन सहस्त्रों वर्षों के पश्चात् की प्राचीनतम संस्कृतियाँ सिन्धु घाटी में मोहनजोदड़ो व हडप्पा … Read more

- कला क्या है | कला का अर्थ, कला के प्रकार“जीवन के प्रत्येक अंगों को नियमित रूप से निर्मित करने को ही कला कहते हैं।” समय-समय पर कुछ विद्वानों ने अपने विचार कला की परिभाषा के प्रति व्यक्त किए हैं, कुछ जो निम्न है…

- भारतीय चित्रकला के छः अंग | Six Limbs Of Paintingषडंग चित्रकार अपने निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने भावों सम्वेदनाओं तथा अनुभवों के प्रकाशन हेतु एक प्रविधि को जन्म देता … Read more

- Cave painting | गुफ़ा चित्रगुहा चित्रण (जोगीमारा, अजन्ता, बाघ, बादामी, एलोरा, सित्तनवासल इत्यादि) जोगीमारा गुफाएँ Join our WhatsApp channel for the latest updates. अजंता … Read more

- भारतीय लघु चित्रकला की विभिन्न शैलियां | Different Styles of Indian Miniature Paintingsभारतीय लघु चित्रकला जैन शैली Join our WhatsApp channel for the latest updates. पाल शैली (730-1197 ई०) अपभ्रंश शैली (1050-1550 … Read more

- राजस्थानी चित्र शैली | राजस्थानी चित्र शैली के प्रमुख केंद्र | Rajasthani Schools of Painting | Major centers of Rajasthani painting styleराजस्थानी शैली परिचय राजस्थान का एक वृहद क्षेत्र है जो ‘अवोड ऑफ प्रिंसेज’ (Abode of Princes) माना जाता है। इसमें … Read more

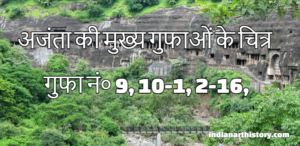

- अजंता गुफाओं की संख्या, चित्रकला,निर्माण काल और अजन्ता चित्र शैली की विशेषताएँ | Number of Ajanta Caves, Painting, Construction Period and Characteristics of Ajanta Painting Styleअजन्ता की गुफाएँ महाराष्ट्र में औरंगाबाद में 68 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में विराजमान हैं। जहाँ प्रकृति ने मुक्त हस्त से अपना सौन्दर्य विकीर्ण किया है। प्राय: कलाकार को शोरगुल से दूर शान्तमय वातावरण में चित्रण करना भाता है

- पहाड़ी शैली और उसकी विशेषताएंपरिचय 17 शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में पहाड़ी राजकुमार मुगलों के आश्रित थे जो कि मुगलों के दरबार में रहकर … Read more

- मिर्जापुर (उ०प्र०) एवं ‘मध्य-प्रदेश’ से प्राप्त शिलाचित्र | Inscriptions received from Mirzapur (U.P.) and ‘Madhya Pradesh’उत्तर प्रदेश से प्राप्त शिलाचित्र मिर्जापुर इलाहाबाद-मुगलसराय रेल पच पर मिर्जापुर मुख्यालय से करीब 20 किमी० दूर विध्य की कैमूर … Read more

- अजंता की मुख्य गुफाओं के चित्रअजंता की मुख्य गुफाओं के चित्र,अजन्ता में चैत्य और बिहार दोनों प्रकार की 30 गुफायें हैं। इनमें गुफा संख्या 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11,15, 16, 17, 19, 20, 21 व 22 में चित्र बने थे। आज केवल गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 व 17 चित्रों से मुख्य रूप से सुसज्जित है तथा यहीं अधिकांश चित्र सुरक्षित है।

- अपभ्रंश शैली के चित्र | अपभ्रंश-शैली की प्रमुख विशेषतायें | जैन शैली | गुजराती शैली या पश्चिम भारतीय शैली | ग्रामीण शैलीश्वेताम्बर जैन धर्म की अनेक सचित्र पोथियाँ 1100 ई० से 1500 ई० के मध्य विशेष रूप से लिखी गई। इस … Read more

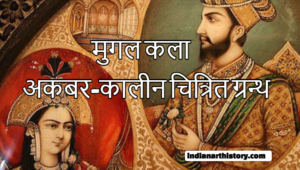

- अकबर-कालीन चित्रित ग्रन्थअकबर काल में कला अकबर- 1557 ई० में अकबर अपने पिता हुमायूँ की मृत्यु के पश्चात लगभग तेरह वर्ष की … Read more

- जहाँगीर कालीन चित्र शैली | जहाँगीर कालीन चित्रचित्रकला के जिस संस्थान का बीजारोपण अकबर ने किया था वास्तव में वह जहाँगीर (१६०५-१६२७ ईसवी राज्यकाल) के समय में … Read more

- गुप्त कालीन कलागुप्तकाल (300 ई0-600 ई०) मौर्य सम्राट ने मगध को राज्य का केन्द्र बनाकर भारतीय इतिहास में जो गौरव प्रदान किया, … Read more

- मेवाड़ चित्रशैली की विषय-वस्तु तथा विशेषतायेंमेवाड़ शैली राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के समान मेवाड़ भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रख्यात है। यहाँ के ऊँचे … Read more

- ‘काँगड़ा’ चित्र-शैली की विषयवस्तु तथा विशेषतायें ‘काँगड़ा’ चित्र-शैली का परिचय बाह्य रूप से समस्त पहाड़ी कला ‘काँगड़ा’ के नाम से अभिहित की जाती है जिसका कारण … Read more

- गांधार शैली का विकास और इसकी विशेषताएँगांधार शैली कुषाण काल में गान्धार एक ऐसा प्रदेश था जहां एशिया और यूरोप की कई सभ्यताएं एक-दूसरे से मिलती … Read more

- मुगल शैली | मुग़ल काल में चित्रकला और वास्तुकला का विकास | Development of painting and architecture during the Mughal periodमुगल चित्रकला को भारत की ही नहीं वरन् एशिया की कला में स्वतन्त्र और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह शैली ईरान की कला परम्परा से उत्पन्न होकर भी ईरानी शैली नहीं रही। इस पर यूरोपीय तथा चीनी प्रभाव भी पड़े हैं। इस शैली पर भारतीय रंग योजनाओं तथा वातावरण का प्रभाव पड़ा है।

- मौर्य काल में मूर्तिकला और वास्तुकला का विकास ( 325 ई.पू. से 185 ई.पू.) | Development of sculpture and architecture in Maurya periodमौर्यकालीन कला को उच्च स्तर पर ले जाने का श्रेय चन्द्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक को जाता है। अशोक के समय से भारत में मूर्तिकला का स्वतन्त्र कला के रूप में विकास होता दिखाई देता है।

- पाल शैली | पाल चित्रकला शैली क्या है?नेपाल की चित्रकला में पहले तो पश्चिम भारत की शैली का प्रभाव बना रहा और बाद में उसका स्थान इस नव-निर्मित पूर्वीय शैली ने ले लिया नवम् शताब्दी में जिस नयी शैली का आविर्भाव हुआ था उसके प्रायः सभी चित्रों का सम्बन्ध पाल वंशीय राजाओं से था। अतः इसको पाल शैली के नाम से अभिहित करना अधिक उपयुक्त समझा गया।”

- दक्षिणात्य शैली | दक्षिणी शैली | दक्खिनी चित्र शैली | दक्कन चित्रकला | Deccan Painting Styleदक्खिनी चित्र शैली: परिचय भारतीय चित्रकला के इतिहास की सुदीर्घ परम्परा एक लम्बे समय से दिखाई देती है। इसके प्रमाणिक … Read more

- संस्कृति तथा कलाकिसी भी देश की संस्कृति उसकी आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक उपलब्धियों की प्रतीक होती है। यह संस्कृति उस सम्पूर्ण देश … Read more

- भारतीय कला संस्कृति एवं सभ्यताकला संस्कृति का यह महत्त्वपूर्ण अंग है जो मानव मन को प्रांजल सुंदर तथा व्यवस्थित बनाती है। भारतीय कलाओं में … Read more

- भारतीय चित्रकला की विशेषताएँभारतीय चित्रकला तथा अन्य कलाएँ अन्य देशों की कलाओं से भिन्न हैं। भारतीय कलाओं की कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं … Read more

- कला अध्ययन के स्रोतकला अध्ययन के स्रोत से अभिप्राय उन साधनों से है जो प्राचीन कला इतिहास के जानने में सहायता देते हैं। … Read more

- Explicabo eum ex idRerum est eligendi inventore. Veritatis debitis porro repudiandae nobis. Autem ipsum nobis numquam dolores Possimus nihil quo architecto laboriosam. Dolor … Read more

- आनन्द केण्टिश कुमारस्वामीपुनरुत्थान काल में भारतीय कला के प्रमुख प्रशंसक एवं लेखक डा० आनन्द कुमारस्वामी (1877-1947 ई०)- भारतीय कला के पुनरुद्धारक, विचारक, … Read more

- भारतीय चित्रकला में नई दिशाएँलगभग 1905 से 1920 तक बंगाल शैली बड़े जोरों से पनपी देश भर में इसका प्रचार हुआ और इस कला-आन्दोलन … Read more

- सोमालाल शाह | Somalal Shahआप भी गुजरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं आरम्भ में घर पर कला का अभ्यास करके आपने श्री रावल की … Read more

- बंगाल स्कूल | भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला और उसके प्रमुख चित्रकार | Indian Renaissance Art and its Main Paintersबंगाल में पुनरुत्थान 19 वीं शती के अन्त में अंग्रजों ने भारतीय जनता को उसकी सास्कृतिक विरासत से विमुख करके … Read more

- तैयब मेहतातैयब मेहता का जन्म 1926 में गुजरात में कपाडवंज नामक गाँव में हुआ था। कला की उच्च शिक्षा उन्होंने 1947 … Read more

- कृष्ण रेड्डी ग्राफिक चित्रकार कृष्ण रेड्डी का जन्म (1925 ) दक्षिण भारत के आन्ध्र प्रदेश में हुआ था। बचपन में वे माँ … Read more

- लक्ष्मण पैलक्ष्मण पै का जन्म (1926 ) गोवा के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गोवा की हरित भूमि और … Read more

- आदिकाल की चित्रकला | Primitive Painting(गुहाओं, कंदराओं, शिलाश्रयों की चित्रकला) (३०,००० ई० पू० से ५० ई० तक) चित्रकला का उद्गम चित्रकला का इतिहास उतना ही … Read more

- राजस्थानी चित्र शैली की विशेषतायें | Rajasthani Painting Styleराजस्थान एक वृहद क्षेत्र है जो “अवोड ऑफ प्रिंसेज” माना जाता है इसके पश्चिम में बीकानेर, दक्षिण में बूँदी, कोटा तथा उदयपुर … Read more

- टीजीटी / पीजीटी कला से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न | Important questions related to TGT/PGT Artsसांझी कला किस पर की जाती है ? उत्तर: (B) भूमि पर ‘चाँद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता’ किस चित्रकार … Read more

- रेखा क्या है | रेखा की परिभाषारखा वो बिन्दुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी है, जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देश करती है लेकिन कलापक्ष के अन्तर्गत रेखा का प्रतीकात्मक महत्व है और यह रूप की अभिव्यक्ति व प्रवाह को अंकित करती है।

- बसोहली की चित्रकलाबसोहली की स्थिति बसोहली राज्य के अन्तर्गत ७४ ग्राम थे जो आज जसरौटा जिले की बसोहली तहसील के अन्तर्गत आते … Read more

- अभिव्यंजनावाद | भारतीय अभिव्यंजनावाद | Indian Expressionismयूरोप में बीसवीं शती का एक प्रमुख कला आन्दोलन “अभिव्यंजनावाद” के रूप में 1905-06 के लगभग उदय हुआ । इसका … Read more

- तंजौर शैलीतंजोर के चित्रकारों की शाखा के विषय में ऐसा अनुमान किया जाता है कि यहाँ चित्रकार राजस्थानी राज्यों से आये … Read more

- मैसूर शैलीदक्षिण के एक दूसरे हिन्दू राज्य मैसूर में एक मित्र प्रकार की कला शैली का विकास हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के … Read more

- पटना शैलीउथल-पुथल के इस अनिश्चित वातावरण में दिल्ली से कुछ मुगल शैली के चित्रकारों के परिवार आश्रय की खोज में भटकते … Read more

- कलकत्ता ग्रुप1940 के लगभग से कलकत्ता में भी पश्चिम से प्रभावित नवीन प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ । 1943 में प्रदोष दास … Read more

- Gopal Ghosh Biography | गोपाल घोष (1913-1980)आधुनिक भारतीय कलाकारों में रोमाण्टिक के रूप में प्रतिष्ठित कलाकार गोपाल घोष का जन्म 1913 में कलकत्ता में हुआ था। … Read more

- आधुनिक भारतीय चित्रकला की पृष्ठभूमि | Aadhunik Bharatiya Chitrakala Ki Prshthabhoomiआधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास एक उलझनपूर्ण किन्तु विकासशील कला का इतिहास है। इसके आरम्भिक सूत्र इस देश के इतिहास तथा भौगोलिक परिस्थितियों … Read more

- काँच पर चित्रण | Glass Paintingअठारहवीं शती उत्तरार्द्ध में पूर्वी देशों की कला में अनेक पश्चिमी प्रभाव आये। यूरोपवासी समुद्री मार्गों से खूब व्यापार कर … Read more

- पट चित्रकला | पटुआ कला क्या हैलोककला के दो रूप है, एक प्रतिदिन के प्रयोग से सम्बन्धित और दूसरा उत्सवों से सम्बन्धित पहले में सरलता है; दूसरे में आलंकारिकता दिखाया तथा शास्त्रीय नियमों के अनुकरण की प्रवृति है। पटुआ कला प्रथम प्रकार की है।

- कम्पनी शैली | पटना शैली | Compony School Paintingsअठारहवी शती के मुगल शैली के चित्रकारों पर उपरोक्त ब्रिटिश चित्रकारों की कला का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी कला में … Read more

- बंगाल का आरम्भिक तैल चित्रण | Early Oil Painting in Bengalअठारहवीं शती में बंगाल में जो तैल चित्रण हुआ उसे “डच बंगाल शैली” कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि … Read more

- कला के क्षेत्र में किये जाने वाले सरकारी प्रयास | Government efforts made by the British in the field of artसन् 1857 की क्रान्ति के असफल हो जाने से अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गयी और भारत के अधिकांश भागों पर … Read more

- अवनीन्द्रनाथ ठाकुरआधुनिक भारतीय चित्रकला आन्दोलन के प्रथम वैतालिक श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म जोडासको नामक स्थान पर सन् 1871 में जन्माष्टमी … Read more

- ठाकुर परिवार | ठाकुर शैली1857 की असफल क्रान्ति के पश्चात् अंग्रेजों ने भारत में हर प्रकार से अपने शासन को दृढ़ बनाने का प्रयत्न … Read more

- असित कुमार हाल्दार | Asit Kumar Haldarश्री असित कुमार हाल्दार में काव्य तथा चित्रकारी दोनों ललित कलाओं का सुन्दर संयोग मिलता है। श्री हाल्दार का जन्म … Read more

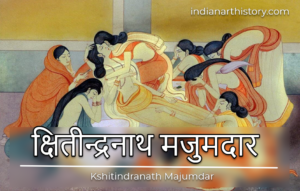

- क्षितीन्द्रनाथ मजुमदार के चित्र | Paintings of Kshitindranath Majumdar1. गंगा का जन्म (शिव)- (कागज, 12 x 18 इंच ) 2. मीराबाई की मृत्यु – ( कागज, 12 x … Read more

- क्षितीन्द्रनाथ मजुमदार | Kshitindranath Majumdarक्षितीन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म 1891 ई० में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निमतीता नामक स्थान पर हुआ था। उनके … Read more

- देवी प्रसाद राय चौधरी | Devi Prasad Raychaudhariदेवी प्रसाद रायचौधुरी का जन्म 1899 ई० में पू० बंगाल (वर्तमान बांग्लादेश) में रंगपुर जिले के ताजहाट नामक ग्राम में … Read more

- अब्दुर्रहमान चुगताई (1897-1975) वंश परम्परा से ईरानी और जन्म से भारतीय श्री मुहम्मद अब्दुर्रहमान चुगताई अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के ही एक प्रतिभावान् शिष्य थे … Read more

- हेमन्त मिश्र (1917)असम के चित्रकार हेमन्त मिश्र एक मौन साधक हैं। वे कम बोलते हैं। वेश-भूषा से क्रान्तिकारी लगते है अपने रेखा-चित्रों … Read more

- विनोद बिहारी मुखर्जी | Vinod Bihari Mukherjee Biographyमुखर्जी महाशय (1904-1980) का जन्म बंगाल में बहेला नामक स्थान पर हुआ था। आपकी आरम्भिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में हुई … Read more

- के० वेंकटप्पा | K. Venkatappaआप अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के आरम्भिक शिष्यों में से थे। आपके पूर्वज विजयनगर के दरबारी चित्रकार थे विजय नगर के पतन … Read more

- शारदाचरण उकील | Sharadacharan Ukilश्री उकील का जन्म बिक्रमपुर (अब बांगला देश) में हुआ था। आप अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्यों में से थे। … Read more

- मिश्रित यूरोपीय पद्धति के राजस्थानी चित्रकार | Rajasthani Painters of Mixed European Styleइस समय यूरोपीय कला से राजस्थान भी प्रभावित हुआ। 1851 में विलियम कारपेण्टर तथा 1855 में एफ०सी० लेविस ने राजस्थान को प्रभावित … Read more

- रामकिंकर वैज | Ramkinkar Vaijशान्तिनिकेतन में “किकर दा” के नाम से प्रसिद्ध रामकिंकर का जन्म बांकुड़ा के निकट जुग्गीपाड़ा में हुआ था। बाँकुडा में … Read more

- कनु देसाई | Kanu Desai(1907) गुजरात के विख्यात कलाकार कनु देसाई का जन्म – 1907 ई० में हुआ था। आपकी कला शिक्षा शान्ति निकेतन … Read more

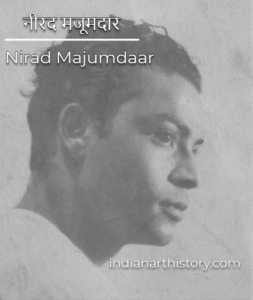

- नीरद मजूमदार | Nirad Majumdaarनीरद (अथवा बंगला उच्चारण में नीरोद) को नीरद (1916-1982) चौधरी के नाम से भी लोग जानते हैं। उनकी कला में … Read more

- मनीषी दे | Manishi Deदे जन्मजात चित्रकार थे। एक कलात्मक परिवार में उनका जन्म हुआ था। मनीषी दे का पालन-पोषण रवीन्द्रनाथ ठाकुर की. देख-रेख … Read more

- सुधीर रंजन खास्तगीर | Sudhir Ranjan Khastgirसुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म 24 सितम्बर 1907 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता श्री सत्यरंजन खास्तगीर छत्ताग्राम (आधुनिक … Read more

- ललित मोहन सेन | Lalit Mohan Senललित मोहन सेन का जन्म 1898 में पश्चिमी बंगाल के नादिया जिले के शान्तिपुर नगर में हुआ था ग्यारह वर्ष … Read more

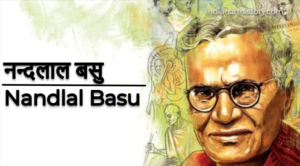

- नन्दलाल बसु | Nandlal Basuश्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की शिष्य मण्डली के प्रमुख साधक नन्दलाल बसु थे ये कलाकार और विचारक दोनों थे। उनके व्यक्तित्व … Read more

- रणबीर सिंह बिष्ट | Ranbir Singh Bishtरणबीर सिंह बिष्ट का जन्म लैंसडाउन (गढ़बाल, उ० प्र०) में 1928 ई० में हुआ था। आरम्भिक शिक्षा गढ़वाल में ही … Read more

- रामगोपाल विजयवर्गीय | Ramgopal Vijayvargiyaपदमश्री रामगोपाल विजयवर्गीय जी का जन्म बालेर ( जिला सवाई माधोपुर) में सन् 1905 में हुआ था। आप महाराजा स्कूल … Read more

- रथीन मित्रा (1926)रथीन मित्रा का जन्म हावड़ा में 26 जुलाई को 1926 में हुआ था। उनकी कला-शिक्षा कलकत्ता कला-विद्यालय में हुई । … Read more

- मध्यकालीन भारत में चित्रकला | Painting in Medieval Indiaदिल्ली में सल्तनत काल की अवधि के दौरान शाही महलों, शयनकक्षों और मसजिदों से भित्ति चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। … Read more

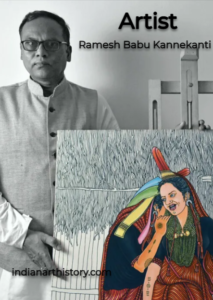

- रमेश बाबू कन्नेकांति की पेंटिंग | Eternal Love By Ramesh Babu Kannekantiशिव के चार हाथ शिव की कई शक्तियों को दर्शाते हैं। पिछले दाहिने हाथ में ढोल है, जो ब्रह्मांड के … Read more

- प्रगतिशील कलाकार दल | Progressive Artist Groupकलकत्ता की तुलना में बम्बई नया शहर है किन्तु उसका विकास बहुत अधिक और शीघ्रता से हुआ है। 1911 में … Read more

- आधुनिक काल में चित्रकला18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में, चित्रों में अर्द्ध-पश्चिमी स्थानीय शैली शामिल हुई, जिसे ब्रिटिश निवासियों … Read more

- रमेश बाबू कनेकांति | Painting – A stroke of luck By Ramesh Babu Kannekantiगणेश के हाथी के सिर ने उन्हें पहचानने में आसान बना दिया है। भले ही वह कई विशेषताओं से सम्मानित … Read more

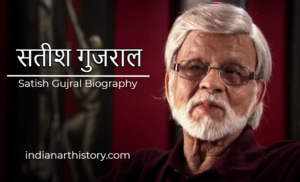

- सतीश गुजराल | Satish Gujral Biographyसतीश गुजराल का जन्म पंजाब में झेलम नामक स्थान पर 1925 ई० में हुआ था। केवल दस वर्ष की आयु … Read more

- पटना चित्रकला | पटना या कम्पनी शैली | Patna School of Paintingऔरंगजेब द्वारा राजदरबार से कला के विस्थापन तथा मुगलों के पतन के बाद विभिन्न कलाकारों ने क्षेत्रीय नवाबों के यहाँ आश्रय … Read more

- रमेश बाबू कन्नेकांति | Painting – Tranquility & harmony By Ramesh Babu Kannekantiयह कला पहाड़ी कलाकृतियों की 18वीं शताब्दी की शैली से प्रेरित है। इस आनंदमय दृश्य में, पार्वती पति भगवान शिव … Read more

- आगोश्तों शोफ्त | Agoston Schofftशोफ्त (1809-1880) हंगेरियन चित्रकार थे। उनके विषय में भारत में बहुत कम जानकारी है। शोफ्त के पितामह जर्मनी में पैदा हुए … Read more

- कालीघाट चित्रकारी | Kalighat Paintingकालीघाट चित्रकला का नाम इसके मूल स्थान कोलकाता में कालीघाट के नाम पर पड़ा है। कालीघाट कोलकाता में काली मंदिर के … Read more

- प्राचीन काल में चित्रकला में प्रयुक्त सामग्री | Material Used in Ancient Artविभिन्न प्रकार के चित्रों में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। साहित्यिक स्रोतों में चित्रशालाओं (आर्ट गैलरी) और शिल्पशास्त्र … Read more

- डेनियल चित्रकार | टामस डेनियल तथा विलियम डेनियल | Thomas Daniels and William Danielsटामस तथा विलियम डेनियल भारत में 1785 से 1794 के मध्य रहे थे। उन्होंने कलकत्ता के शहरी दृश्य, ग्रामीण शिक्षक, … Read more

- मिथिला चित्रकला | मधुबनी कला | Mithila Paintingमिथिला चित्रकला, जिसे मधुबनी लोक कला के रूप में भी जाना जाता है. बिहार के मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक कला है। यह गाँव … Read more

- भारतीय चित्रकला | Indian Artपरिचय टेराकोटा पर या इमारतों, घरों, बाजारों और संग्रहालयों की दीवारों पर आपको कई पेंटिंग, बॉल हैंगिंग या चित्रकारी दिख … Read more

- भारत में विदेशी चित्रकार | Foreign Painters in Indiaआधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास के आरम्भ में उन विदेशी चित्रकारों का महत्वपूर्ण योग रहा है जिन्होंने यूरोपीय प्रधानतः ब्रिटिश, … Read more

- सजावटी चित्रकला | Decorative Artsभारतीयों की कलात्मक अभिव्यक्ति केवल कैनवास या कागज पर चित्रकारी करने तक ही सीमित नहीं है। घरों की दीवारों पर … Read more

- बी. प्रभानागपुर में जन्मी बी० प्रभा (1933 ) को बचपन से ही चित्र- रचना का शौक था। सोलह वर्ष की आयु में … Read more

- दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर | Dattatreya Damodar Devlalikar Biographyअपने आरम्भिक जीवन में “दत्तू भैया” के नाम से लोकप्रिय श्री देवलालीकर का जन्म 1894 ई० में हुआ था। वे … Read more

- शैलोज मुखर्जीशैलोज मुखर्जी का जन्म 2 नवम्बर 1907 दन को कलकत्ता में हुआ था। उनकी कला चेतना बचपन से ही मुखर … Read more

- नारायण श्रीधर बेन्द्रे | Narayan Shridhar Bendreबेन्द्रे का जन्म 21 अगस्त 1910 को एक महाराष्ट्रीय मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज पूना में रहते … Read more

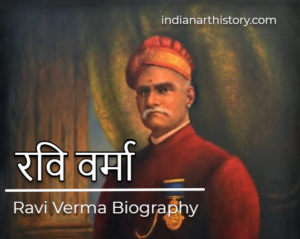

- रवि वर्मा | Ravi Verma Biographyरवि वर्मा का जन्म केरल के किलिमन्नूर ग्राम में अप्रैल सन् 1848 ई० में हुआ था। यह कोट्टायम से 24 … Read more

- के०सी० एस० पणिक्कर | K.C.S.Panikkarतमिलनाडु प्रदेश की कला काफी पिछड़ी हुई है। मन्दिरों से उसका अभिन्न सम्बन्ध होते हुए भी आधुनिक जीवन पर उसकी … Read more

- भूपेन खक्खर | Bhupen Khakharभूपेन खक्खर का जन्म 10 मार्च 1934 को बम्बई में हुआ था। उनकी माँ के परिवार में कपडे रंगने का … Read more

- बम्बई आर्ट सोसाइटी | Bombay Art Societyभारत में पश्चिमी कला के प्रोत्साहन के लिए अंग्रेजों ने बम्बई में सन् 1888 ई० में एक आर्ट सोसाइटी की … Read more

- परमजीत सिंह | Paramjit Singhपरमजीत सिंह का जन्म 23 फरवरी 1935 अमृतसर में हुआ था। आरम्भिक शिक्षा के उपरान्त वे दिल्ली पॉलीटेक्नीक के कला … Read more

- अनुपम सूद | Anupam Soodअनुपम सूद का जन्म होशियारपुर में 1944 में हुआ था। उन्होंने कालेज आफ आर्ट दिल्ली से 1967 में नेशनल डिप्लोमा … Read more

- देवकी नन्दन शर्मा | Devki Nandan Sharmaप्राचीन जयपुर रियासत के राज-कवि के पुत्र श्री देवकी नन्दन शर्मा का जन्म 17 अप्रैल 1917 को अलवर में हुआ … Read more