Table of Contents

राजस्थानी शैली परिचय

राजस्थान का एक वृहद क्षेत्र है जो ‘अवोड ऑफ प्रिंसेज’ (Abode of Princes) माना जाता है। इसमें पश्चिम में बीकानेर, दक्षिण में बूँदी, कोटा तथा उदयपुर, उत्तर में जयपुर तथा मध्य में जोधपुर है।

यहाँ के निवासी हूण, गुजर,परिहार तथा मध्य एशिया की कुछ जातियों के वंशज माने गए हैं जिन्होंने 5वीं और छटी शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था धीरे धीरे वह हिन्दुओं में सम्मिलित होकर राजपूत कहलाए।

मेवाड़ के सिसोदिया ने स्वयं को सूर्य का वंशज माना। परिहार, परमार, चालुक्य आदि ने स्वयं को अग्नि से उत्पन्न बताया। लगभग 8वीं शताब्दी से राजपूतों ने अपनी शक्ति स्थापित करनी प्रारम्भ कर दी और 10वीं, 11 वीं शताब्दी से उत्तरी, पश्चिमी तथा मध्य भारत का कार्य क्षेत्र उनके आधीन आ गया।

राजस्थान के शासकों ने शौर्य, वीरता के साथ-साथ कला जगत् में भी अपनी अभिरूचि प्रदर्शित की। शायद ही ऐसा कोई दरबार हो जहाँ से कलाकृतियों की रचना का उद्गम न हुआ हो। राजस्थान रंगों का स्थान है। यहाँ के वातावरण से कलाकारों को चित्रण हेतु नए-नए वर्ण मिलते हैं जो अभिव्यक्ति में सहायक बनते है।

गैरोला के शब्दों में,

“वास्तविकता तो यह है कि अपने प्राकृतिक निर्माण और मोहक वातावरण के कारण कला एवं काव्य की उद्भावना के लिए राजस्थान की धरती बड़ी ही उपयुक्त रही है। आज हम जिसको राजस्थान या राजपूत शैली के नाम से पुकारते हैं उसका निर्माण, दूसरी अधिकांश चित्र शैलियों की भाँति, न तो एक स्थान में हुआ और न ही उसके निर्माता कलाकार उँगलियों पर गिने जा सकते हैं। राजस्थान के जितने भी प्राचीन नगर और धार्मिक सांस्कृतिक स्थल हैं। उन सभी में एक साथ असंख्य आश्रित कलाकारों एवं स्वतन्त्र कलाकारों के द्वारा वर्षों तक निरन्तर कलाकृतियों का सृजन होता रहा।”

Join our WhatsApp channel for the latest updates.

राजस्थानी शैली का विकास

जैसा कि सर्वविदित है कि कला के विकास में राजस्थान में अर्थ व्यवस्था का एक बहुत बड़ा योगदान दिखायी देता है। जब मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हो चुका था, उस समय सूरत (गुजरात) व्यापार का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अहमदाबाद कॉटन, सिल्क आदि का प्रमुख गढ़ था।

यूरोप से यहाँ सामान आता था और यहाँ का सामान पश्चिम में जाता था, ये रास्ता राजस्थान से होकर जाता था, इन समान पर ‘ड्यूटी’ लगती थी। इस समय यहाँ की उन्नत आर्थिक दशा को देखकर दिल्ली दरबार के कई कलाकार यहाँ आए और यहाँ की कला को विकसित करने में सहयोग दिया।

यदि सूक्ष्म रूप से अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं कला का एक अविराम इतिहास रहा है। प्रारम्भ से मानव अन्तर्मन की गूढ़ अभिव्यक्ति को पट पर साकार करता आया है जिसके पार्श्व में तत्कालीन परिवेश, परिस्थितियाँ, साहित्य आदि का विशिष्ट महत्व दिखायी देता है और 15वीं शताब्दी तक आते-आते भारत में एक निश्चित और व्यापक परम्परा का पुनरुत्थान दिखाई देने लगता है जिसने राजस्थानी शैली के विकास में सहयोग दिया। यह वह समय था जब भारत में धर्म, साहित्य, संगीत आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में कलाकार रूढ़ता को त्याग कर नवजीवन का संचार कर रहे थे।

अपभ्रंश शैली की रूढ़ता समाप्त जयपुर हो चुकी थी और कलाकार प्रकृति, धर्म, साहित्य से प्रेरणा लेकर मानव मन की अनुपम अभिव्यक्ति को रमणीयता प्रदान करने में लगे थे। इसी समय कुछ कलाकार ईरान से भारत आए जिनके परम सहयोग से भारतीय कलाकारों को प्रेरणा मिली और साथ-साथ अपनी कला को परिष्कृत एवं परिमार्जित करने का अवसर भी मिला और एक नए परिवेश में विषयवस्तु की व्यापकता को अपनाते हुए आत्माभिव्यक्ति होने लगी।

रामनाथ के शब्दों में, “कलाकार जितनी स्वछन्दता से अपने हृदय की सुन्दर-सुन्दर कोमल अनुभूतियों को व्यक्त करना चाहता है। उसका कोई साधन उसे अपभ्रंश के युग में नहीं मिलता था। वैष्णववाद के प्रचार के साथ-साथ भक्ति और प्रेम की धाराएँ जनजीवन में प्रमुख हो गयी। वैष्णवों की भक्ति और प्रेम की इन भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्रकला के सिद्धान्तों और विषयों में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। कृष्ण भक्ति विषयक चित्र बनाने की एक नयी परिपाटी चल पड़ी। प्रेम और भक्ति के माध्यम से अब चित्रकला में लौकिक विषयों का भी चित्रण सम्भव हो गया और इससे चित्रकला की बहुमुखी प्रगति के द्वार खुल गए।”

आरम्भ में राजस्थानी शैली राजाओं के मनोरंजन हेतु निर्मित की गयी और राजमहलों तक सीमित रही।

वाचस्पति गैरोला उस बात की पुष्टि करते हुए लिखते हैं, “आरम्भ में चित्रों का उद्देश्य मनोरंजन तक ही सीमित था। इसलिए इनका प्रचलन राजमहलों तक ही सीमित रहा। इस प्रकार की चित्रकारी के लिए राजमहलों में वेतन भोगी कलाकार होते थे। जो बहुधा वंशानुगत होते थे। किन्तु कभी-कभी अन्य कलाकार भी इस उद्देश्य के लिए बुलाए जाते थे। उनकों नगद मूल्य दिया जाता था। इस प्रकार की कुछ सचित्र पाँड्डुलिपियाँ भी मिली हैं जिनकी पुष्पिका में तीन हजार से लेकर छः हजार तक का मूल्य अंकित है।”

राजपूत कला का अर्थ तत्कालीन कला से है जो राजस्थान की कोख में राजपूत राजाओं के आश्रय में जन्मी और भविष्य में उस प्रान्त की अमर धरोहर के रूप में देश-विदेश में विख्यात हुई। राजस्थानी कला वास्तव में भक्ति शौर्य और वैभव की त्रिवेणी बन कर अपने भीतर एक अथाह सागर को समेटे है।

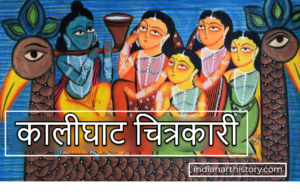

चित्रों के मुख्य विषय कृष्ण लीला रागमाला, नायिका भेद, बारहामासा, गीत-गोविन्द आदि थे जिसमें तत्कालीन समाज के जीवन के गूढ़ सत्य का दिग्दर्शन कलाकारों ने काल्पनिकता की तूलिका से अनुप्रेरित आलंकारिक शैली में किया। इस शैली का प्रत्येक अवयव स्वयं में परिपूर्ण है। एक ओर कलाकार की सूक्ष्म तूलिका की अभिव्यक्ति है तो दूसरी ओर तकनीक की विशिष्ट पहचान।

वास्तव में यह शैली राजपूत राजाओं के व्यक्तिगत जीवन तथा सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिवेश का दर्पण बन कर सच्चे अर्थों में लघुचित्रण परम्परा का एक गौरवमय इतिहास प्रस्तुत करती है। राजपूत राजाओं ने कलाकारों को प्रोत्साहन तथा आश्रय दिया।

गैरोला के अनुसार, “राजस्थान के राजदरबारों में कवियों, कलाकारों और विद्वानों का बड़ा सम्मान रहा है । वे निरन्तर अपनी कला का सृजन करते रहे, इसके लिए कलाकारों की वृत्तियाँ बंधी हुई थी। उन्हें यथेष्ट धनमान से सम्मानित किया जाता था तथा उन्हें जागीरें दी गयी थी। आज राजस्थान के विभिन्न भागों में विशाल चित्र संग्रहों के अतिरिक्त शिल्प और स्थापत्य के भी उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं वहाँ के राजप्रासादों की विशाल अट्टालिकाओं और सामान्य घरों तक वहाँ के शिल्पियों तथा स्थपतियों के कौशल की सर्वत्र छाप दिखायी देती है।”

राजपूत संरक्षकों का सम्बन्ध समकालीन मुगल दरवारों से भी था, इसलिए वह मुगलों की संस्कृति एवं कला से भी प्रभावित हुए। वास्तव में राजपूत राजाओं एवं सैनिकों के सहयोग से ही मुगल साम्राज्य भारत में अपनी जड़े जमा सकने में समर्थ बन सका।

मुगल तथा राजस्थानी दोनों शैलियाँ एक दूसरे के समकालीन थी इसलिए दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। मुगल सम्राटों के आश्रय में यदि हिन्दू कलाकार कार्य कर रहे थे तो दूसरी ओर राजपूत कलम के विकास में भी मुगल दरबार से आए कलाकारों ने सहयोग दिया परन्तु आन्तरिक दृष्टि से दोनों शैलियाँ एक दूसरे से पृथक् हैं।

और धीरे-धीरे राजपूतों और मुगल शासकों के आपसी सम्बन्ध समाप्त होने पर राजपूत कलम सर्वथा मुक्त हो गयी और कलाकारों की निजी परिकल्पना उनकी सुकोमल तूलिका पर्यवेक्षण शक्ति के आधार पर विषयों का एक ऐसा सागर प्रस्तुत करती हैं जिसमें अमूल्य हीरक हैं। राजस्थानी शैली की विषयवस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

राजस्थानी शैली के विषय

राजस्थानी शैली के मुख्य विषयों में कृष्ण लीला, बारहामासा, रागमाला, नायिका भेद, रसिकप्रिया,रुक्मणी मंगल, नलदमयन्ती, उषा अनिरूद्ध आदि को आधार बना कर चित्रण किया गया।

रागमाला सम्बन्धी चित्रण

रागमाला के चित्रों में कलाकारों ने संगीत जैसे अमूर्त तत्व को चित्रकला जैसी दृश्य कला द्वारा प्रस्तुत कर एक अनोखा प्रयोग किया रागमाला के चित्रों का प्रारम्भिक स्वरूप लगभग 15वीं शताब्दी से दिखायी देने लगता है। मेवाड़ के महाराणा कुम्भा (1433-1468 ई०) महान संगीतज्ञ एवं कला प्रेमी थे। उन्होंने संगीतराज नामक ग्रन्थ में रागों के मूर्तिकरण का बहुत सुन्दर विवरण प्रस्तुत किया है।

रागमाला सम्बन्धित चित्र राजस्थान की कई शैलियों में मिलते हैं। मेवाड़ में भी इसका अंकन सफलता से किया गया है। इस विषय से सम्बन्धित चित्रों की शैलीगत विशिष्टता को वर्ण, वस्त्राभूषण, स्थापत्य नायक-नायिका आदि के माध्यम से चित्रित किया गया है।

भारतीय काव्य तथा संगीत में राग-रागिनियों को प्रमुखता दी गयी है जिन्हें राजपूत कलम के अन्तर्गत मानवीकृत किया गया है। मुख्यतः छः राग और 30 रागिनियों को भारतीय संगीत में प्रमुख रूप से वर्णित किया गया है।

प्रत्येक राग की ऋतु और प्रहर निर्धारित होता है, उसके लक्षण निर्धारित होते हैं। इन सभी का ज्ञान प्राप्त कर राजपूत शैली के कलाकार ने राग-रागिनियों को पट पर संजोया है संगीत और चित्रकला अर्थात् ध्वनि और तूलिका का यह सामञ्जस्य वास्तव में रूपाकारों की सृष्टि कर एक विशिष्ट प्रकार की लय चित्रों में ध्वनित कर देता है।

वैष्णव परम्परावादी चित्रण

राजपूत चित्रकला के विकास के समय वैष्णववाद का बहुत अधिक प्रभाव था। जिस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के साथ महात्मा बुद्ध की जातक कथाएँ चित्रों का आधार बनी थी उसी प्रकार इस समय के प्रमुख देवता थे विष्णु और उनके अवतार मुख्य रूप से कृष्ण।”

इसलिए तत्कालीन कलाकारों ने कलात्मक सर्जना हेतु कृष्ण की प्रणय गाथाओं को आधार बनाकर आत्माभिव्यक्ति प्रारम्भ की। उसके लिए कलाकारों की प्रेरणा बना तत्कालीन साहित्य चण्डीदास, विद्यापति, केशव, बिहारी आदि के ग्रन्थों ने कलाकारों के लिए विषय का विशाल सागर प्रस्तुत कर दिया और इस सागर से प्रवाहित शीतल बयार ने कलाकारों की तूलिका को विविध वर्ण प्रदान किए जिसे राजस्थानी कलाकारों ने पट पर बिखेरना प्रारम्भ कर दिया।

राधा-माधव के अमर प्रेम को चित्रित करते हुए कलाकारों ने आध्यात्मिक परिवेश में ऐसी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जहाँ मानव अपूर्व शान्ति का अनुभव करता है। इस प्रकार कलागत सिद्धान्तों तथा चित्रण के विषय में परिवर्तन हुए और कलाकार अपभ्रंश की जकड़न से बाहर आकर, कल्पना एवं भावना के उन्मुक्त आकाश में कृष्ण की क्रीड़ाओं को विविध रसों में अभिसिञ्चित् करने लगे।

वास्तव में वैष्णव चित्रों में जीवन का उल्लास और स्फूर्ति स्पष्ट प्रदर्शित होती है। सूरदास द्वारा शब्दों के माध्यम से जिस लालित्य का वर्णन साहित्य में है वह चित्रों में रंगों द्वारा अभिव्यक्त होता है। इसके अतिरिक्त मेवाड़ की राजकुमारी मीरा बाई ने कृष्ण के सम्मान में कई भजन लिखे। केशव दास ने रसिक प्रिया की रचना की। नायक तथा राधा नायिका थी जिनके आध्यात्मिक प्रेम को लौकिक स्त्री पुरुषों के रूप अंकित किया गया है।

अन्य देवी-देवताओं का चित्रण

कृष्ण के अतिरिक्त भगवान् राम के जीवन की विभिन्न झांकियां तथा शिव-पारवती के विभिन्न रूपों के दर्शन राजस्थानी चित्रो में देखे जा सकते है। इस प्रकार हम देखते कि इस समय हिन्दू, वैष्णव शैव और शक्ति के उपासक थे।

सामाजिक चित्रण

एक ओर राजपूत शैली में साहित्यिक एवं वैष्णव भक्ति चित्रों की प्रधानता रही वहीं लौकिक एवं सामाजिक विषयों से भी यह शैली दूर नहीं रह सकी।

रामनाथ के शब्दों में “इसमें वैष्णव भक्ति विषयक चित्रों के अतिरिक्त लौकिक विषय स्वछन्द रूप से प्रदर्शित किये गए हैं। यह कला मध्यकालीन साहित्य का प्रतिबिम्ब है और तत्कालीन धर्म, समाज और कला क्षेत्र में व्याप्त प्रवृत्तियों का रंगों के माध्यम से परिचय कराती है।

सामाजिक चित्रों की श्रृंखला में कृषक, मन्दिर, खलिहान, गृह, बाजार, सराय यात्रा आदि चित्रण है। सामाजिक चित्रण की मुगल कला में प्रायः अवहेलना रही किन्तु राजपूत कलाकार को तूलिका ने मानव की प्रत्येक संवेदना को छुआ है।

एक चित्र में एक कारीगर को कालीन बुनते हुए दिखाया गया है जिसके समीप इसके औजार तथा साथ ही उसके पारिवारिक सदस्यों को चित्रित कर एक सम्पूर्ण वातावरण प्रदान किया है। इसी प्रकार के अन्य चित्रों में कुएँ या तालाब से पानी भरना, गाय दुहना, यात्रा पर जाना आदि दृश्यों को भी दर्शाया गया है। हिन्दू धर्म के अतिरिक्त दिगम्बर जैन ग्रन्थ की 1547 ई० को एक प्रति महापुराण में भी राजस्थानी शैली के चित्र मिलते हैं। इस प्रति में 450 चित्र हैं।

व्यक्ति चित्रण

व्यक्ति चित्रण की एक प्राचीन परिपाटी भित्तिचित्रों से दिखायी देती हैं। इसके अतिरिक्त ‘समराइच्चकहा’ तथा ‘कुवलयमालाकहा’ से व्यक्ति चित्रण परम्परा के दर्शन होते हैं। साहित्यिक तथा ऐतिहासिक ग्रन्थों में जिस प्रकार का वर्णन पात्रों का है उसी के आधार पर चित्रकार ने तूलिका से उसे प्रत्यक्ष कर दिया है।

राजपूत शैली में बने व्यक्ति चित्र मुगल प्रभाव से विकसित हुए। इन चित्रों में विविध राजाओं, पारिवारिक सदस्यों, मन्त्रियों, सामन्तों के साथ-साथ साधु फकीरों, ठाकुरों आदि के व्यक्ति चित्र भी बने हैं। राजपूत शैली में निर्मित बहुत से व्यक्ति चित्रों में राजपूत राजा तथा मुगल सम्राट का एक साथ चित्रण है जो एक ऐतिहासिक तथ्य है।

इसी प्रकार कुछ चित्र ऐसे भी हैं जिसमें राजस्थान के ही दो रियासतों के राजाओं को एक ही चित्र में दिखाया है। लगभग 1710-20 ई० का मारवाड़ शैली का चित्र कनोरिया संग्रह, पटना में है। इस चित्र में महाराजा अजित सिंह अम्बेर के राजा के साथ वार्तालाप करते हुए दर्शाया है। दोनों ने छापेदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। दोनों के पीछे एक-एक सेवक हैं। पृष्ठभूमि तथा वास्तु सादा है। तकनीक तथा शैली की दृष्टि से भी चित्रण सरल है।

इसी प्रकार के और भी बहुत से चित्र हैं जिनमें कहीं एकाकी राजा, कहीं पारिवारिक सदस्यों सहित, कहाँ रानियां आदि चित्रित हैं। इस प्रकार के चित्रों के निर्माण का उद्देश्य शासक के गौरव और स्वाभिमान को स्थापित करना रहा होगा। इस प्रकार के चित्रों में पात्र की शारीरिक संरचना के साथ-साथ उसके स्वभाव का भी बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण है।

राजाओं, सम्राटो, सेनापति आदि के चित्रों में शौर्य तथा वीरता एवं साधु सन्तों, फकीरों के चित्रों में सरलता के दर्शन होते हैं।

पर्व सम्बन्धी चित्र

राजस्थान शूरवीरों एवं रसिकों की भूमि रही है। एक ओर यदि राजपूत योद्धा युद्ध में तलवार चलाते हैं तो दूसरी ओर रनिवास में प्रेमासक्त भी हैं। इसी प्रकार समय-समय पर होने वाले हिन्दू पर्वो एवं रीती-रिवाजों को राजपूतों ने यथा सम्भव स्थान दिया है।

इन सब का अध्ययन राजपूत कलाकार की तूलिका से मुखरित होकर राजस्थान के परिवेश तथा रहन-सहन को सहज ही मुखरित कर देता है। गोगुन्दा शादी में पधारे, खेजडी पूजन, नवरात्रि में खड़क जी की सवारी, होली, दीपावली, गणगौर पूजन आदि चित्र इस प्रकार के उत्तम दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं।

इसी संदर्भ में बूँदी शैली का चित्र ‘गणगौर उत्सव’ महत्वपूर्ण है जिसमें पार्वती के प्रति श्रृद्धा को प्रकट करने हेतु गणगौर का चित्रण है जो चैत्रमास में होता है जिसमें स्त्रियाँ देवी पार्वती की आराधना घर को समृद्धि हेतु करती हैं। 15 दिन तक माता की पूजा होती है तत्पश्चात उसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता हैं। इस चित्र में स्त्रियों का एक समूह प्रासाद से बाहर आकर माता गौरी की प्रतिमा को जल में प्रवाहित करने के लिए ले जा रहा है।

बारहमासीय चित्रण

वर्ष के 12 मासों में नायक-नायिका की श्रृंगारिक क्रियाओं का समय के अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करते हुए जो चित्रण किया जाता है वह बारहामासा के नाम से सम्बोधित किया गया है।

ग्रीष्म ऋतु में हवा करते हुए श्रावण माह में वर्षा में भीगते हुए, बसन्त में झूमते हुए, शिशिर में आग तापते हुए आदि रूपों को दर्शाया गया है। बारहामासा के चित्रों में चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि के अनुसार ही चित्र में प्राकृतिक अवयवों को अभिव्यक्त कर पृष्ठभूमि का निर्माण किया गया है।

जैसे चैत्र माह में सुन्दर बेलें, प्रफुल्ल वृक्ष, भरी हुई नदियाँ, तोता, सारिका आदि का अंकन नायक-नायिका की भावनाओं को सहयोग करता है। वैसाख में वातावरण सुगन्ध से युक्त किन्तु विरहिणी के विरह को उद्दीप्त करता है।

ज्येष्ठ मास में तीव्र सूर्य, सूखी नदियाँ, सरोवर, छाया में विश्राम करते हुए पशु आदि चित्रित हैं। आषाढ़ में प्रेमासक्त नायक-नायिका, श्रावण में हरी-भरी प्रकृति, नाचते मोर, चमकती विद्युत, पृथ्वी आकाश का मयूर ध्वनि के माध्यम से मिलन, भादों में अंधियारे दिन-रात, शेर-चीतों की दहाड़, मदमस्त हाथी के साथ-साथ नायकों का नायिका के साथ मिलन का संदेश, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीष, पौष, माघ आदि मासों में स्वच्छ आकाश, खिले कमल पुष्प, उद्यान, नदियों, आदि सभी को प्रफुल्ल चित्रित किया गया है।

मयूरों, कबूतर, कोयल आदि की मधुर ध्वनि तथा फाल्गुन माह में होली में नायक-नायिका की क्रीड़ा के साथ-साथ प्रकृति को भी पर्व में संलग्न हर्षित दर्शाया गया है।

आखेट एवं युद्ध सम्बन्धी चित्र

राजस्थान शूरवीरों की भूमि रही है जो वीरता एवं पराक्रम में अग्रणी रहा है। यहाँ का प्रत्येक शासक आखेट को क्रीड़ा समझता था। चूँकि इन राजाओं ने कलाकारों को आश्रय दिया इसलिए अन्य विषयों के साथ-साथ कलाकारों ने आखेट सम्बन्धी दृश्यों को भी प्रत्यक्ष देखकर या काल्पनिक रूप से बनाया है।

मेवाड़, बूँदी, कोटा आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के दृश्य है जिसमें राजा अपने साथियों के साथ शेर, हरिण, हाथी अथवा सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। ऐसे दृश्यों को चित्रित करते समय राजस्थानी कलाकार ने वहाँ चारों ओर के वातावरण से भी प्रेरणा ली।

किसी किले के ऊपर से देखने पर नीचे का दृश्य किस प्रकार प्रतीत होता है यह मेवाड़ शैली के ‘ए रॉयल टाइगर हण्ट’ (1730-1734 ई०) नामक चित्र से स्पष्ट होता है। 25 इंच के उस चित्र में परिप्रेक्ष्य, स्थितिजन्यलघुता के सुन्दर प्रयोग के साथ-साथ लगभग 130 आकृतियाँ (घुड़सवार एवं पैदल) तथा असंख्य वृक्ष एवं पृष्ठभूमि में पहाड़ियाँ आदि का बारीकी से चित्रांकन किया गया है।

चित्र पर मुगल शैली के शिकार सम्बन्धी चित्रों का प्रभाव है। इसी प्रकार के शिकार के दृश्यों में सघन वनस्पति का प्रयोग राजस्थानी कलाकार ने मुक्त रूप से किया है जिसका उदाहरण मेवाड़, बूँदी, जोधपुर आदि के साथ-साथ कोटा में भी मुख्य रूप से दिखायी देता है। एक और प्रमुख विशेषता इन चित्रों में महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में रानियाँ भी शिकार करने जाती थी क्योंकि उनके शिकार के दृश्य भी बूँदी, कोटा आदि स्थानों से मिलते हैं।

ऐसा ही एक चित्र ‘लेडिज हण्टिंग टाइगर’ है जो मध्य 18वीं शताब्दी का है। रानी अपनी दासियों के साथ दायीं ओर पिस्तौल लिए एक छज्जे पर हैं, अग्रभूमि में जल में बत्तख, मगर तथा कमल के फूल पत्ती हैं। बायीं ओर झाड़ियों के मध्य दो चीते हैं जिन्हें रानी अपना निशाना बना रही हैं।

एक चीता पानी पीने का प्रयत्न कर रहा है। दायीं ओर की सुन्दर वास्तु के विरोध में घनी वनस्पति का चित्रण है। पृष्ठभूमि में नारंगी तथा सलेटी रंग का आकाश है। जैसा कि किशनगढ़ शैली में निहालचन्द की तूलिका द्वारा निर्मित किया गया है। रेखीय परिप्रेक्ष्य, वर्ण-नियोजन, प्रकृति संरचना आदि प्रत्येक दृष्टि से चित्र बूँदी शैली की परिपक्व तूलिका को सिद्ध करता है।

इस प्रकार राजस्थानी शैली में विविध विषयों का रूप परिवर्तित होकर जीवन व्यापी बन गया। राजस्थानी कलाकार ने राज्याश्रय में रहकर जो कुछ भी चित्रित किया उन सभी में जीवन के विविध मूल्य निहित हैं। कहीं चित्र का आधार साहित्य है, कहीं धर्म, कहीं राजसिक जीवन तो कहीं जन सामान्य वास्तव में राजस्थानी कला दर्शक के हृदय के तारों को पूर्णत: झंकृत करती है जिसके मूल में मानव प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियाँ एवं संवेदनाएँ हैं जो देशकाल के बंधन से सर्वथा दूर हैं।

राजस्थानी शैली की विशेषताएँ

राजपूत लघु चित्रण परम्परा का एक सुदीर्घ इतिहास विभिन्न पुस्तकों में दृष्टान्त रूप में अथवा वसली पर छिन्न चित्रों के रूप में दिखायी देता है जिसकी प्रेरणा कहीं मानव हृदय की गहनतम अनुभूतियों में छिपी थी।

मानव स्वभाव को बारीकी एवं उसका मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तिकरण राजस्थानी कला का मूल मंत्र रहा है जिसके पार्श्व में चित्रकार की भावात्मकता, पर्यवेक्षण शक्ति तथा कुशाग्र रचना प्रवृत्ति निहित है।

चित्रों में विषयवस्तु को महत्व दिया गया है जिसमें सामाजिक, साहित्यिक, दरबारी, ऐतिहासिक, धार्मिक आदि विषय चित्रण के प्रेरणा स्रोत है। साथ ही इन विषयों की अभिव्यक्ति एवं संयोजन में कलाकार ने जिस प्रविधि एवं तूलिका का आश्रय लिया वह भी सिद्धहस्त है।

राजस्थानी कलाकार ने अपनी कलाकृतियों को रमणीय कलात्मकता प्रदान करते हुए भावमय कोमल रेखाओं, प्रखर वर्गों मौलिक रूपाकारों, सूक्ष्म विवरण तथा आलंकारिक कलम का आश्रय लिया जिसके साथ अनुभूतिजन्य प्रतीकों का समन्वय कलाकार के अभिव्यञ्जना कौशल को प्रस्तुत करता है।

वास्तव में राजस्थानी शैली का प्रत्येक चित्र मानवीय संवेदनाओं, पात्रों की भावनाओं तथा सूक्ष्म अनुभूतियों को अपनी तूलिका के रमणीय प्रकाश से मण्डित कर देता है। राजस्थानी शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

रेखा सौष्ठव

ऐसा माना जाता है कि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है जिसके माध्यम से कलाकार ने मानव हृदयस्थ भावनाओं को भाषा देने का सफल प्रयास किया है। इसी प्रकार विषय के अनुरूप प्रस्तुत रूपों को स्पष्ट करने हेतु राजस्थानी चित्रकारों ने विविध प्रकार की रेखाओं का आश्रय लेकर अभिव्यक्ति को सक्षम बनाया है।

सीधी एवं लयात्मक रेखाओं द्वारा वृक्षों, पत्तों, पुष्पों, पशु-पक्षियों तथा मुख्य रूप से मानवाकृतियों के सुन्दर आकारों को अलंकारिक शैली में प्रस्तुत किया है। कहीं हल्की, कहीं गहरी, कहीं मोटी, कहीं पतली रेखाओं के माध्यम से बारीकी से चित्रण किया गया है। प्रत्येक रेखा मूक होते हुए भी वाचाल है।

वर्ण नियोजन

राजस्थानी शैली में रंगों का उन्मुक्त प्रयोग हुआ है। अधिकांशतः तीव्र एवं चमकदार रंग हैं। प्राय: लाल, हरा, पीला, श्वेत आदि का अधिक प्रयोग हुआ है। वैसे प्रकृति के सभी रंगों को आधार बनाया गया है। साथ ही प्राय: उसमें प्रतीकात्मकता है। जैसे कलाकारों ने प्राकृतिक उपादानों को ज्योतिषीय दृष्टि से विभाजित कर दिया जिसमें सूर्य को लाल, शनि को नीला, वृहस्पति को पीला, चन्द्र एवं राहु को काला, शुक्र को हल्का नीला तथा बुध को हरित वर्ण के माध्यम से दर्शाया गया है।

इसी प्रकार प्रातः काल के लिए पीला, मध्यान्ह के लिए लाल एवं संध्या के लिए नीला रंग प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। रज, तम और सत्व को क्रमशः लाल, नीला और पीत रंगों से दर्शाया गया है। पंचतत्व क्षिति, जल, पावक, गगन एवं समीर को चित्रित करते समय भी प्रतीकात्मकता का ध्यान रखा गया है।

क्षिति का पीत, जल का श्वेत, पावक का रक्त, गगन को नीला और समीर श्याम वर्ण के माध्यम से दर्शाया गया है। किसी भी आकार को स्पष्ट करने हेतु पहले ह्यू अर्थात् झाई का प्रयोग किया गया है जिसमें हल्के रंग को गहरे रंग के साथ, पास-पास हल्के गहरे रखते हुए स्पष्ट किया गया है।

द्वितीय चरण में ‘टोन्स’ अर्थात् गहरी व फीकी झाई से गहरी तान को सफेद रंग के ऊपर सलेटी रंग की रेखाओं को किया गया है। तृतीय चरण में ‘क्रोम’ का प्रयोग हुआ है जिसमें तथाकथित रंग को एक सीमा तक प्रयुक्त किया जाता है और ‘सेच्यूरेशन’ की रंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है।

रायकृष्ण दास के शब्दों में “राजस्थानी शैली का चित्रकार प्रथमतः व्यवस्थान (पैटर्न) का प्रेमी है जिसका प्रयोग पृष्ठिका के वृक्षों आदि में पूरा-पूरा पाया जाता है। उतना ही उसे रंगों का प्रेम भी है। यद्यपि उसका वर्ण विधान सीमित है; पर उन वर्णों में आकर्षण है। रंग-बिरंगें बादलों में आकर्षण होता है। यद्यपि उनमें कोई सुभग आकार नहीं होता; कह सकते हैं राजस्थानी चित्रकार इसी रूप में ऐसे आकर्षक रंगों का प्रयोग करता है।”

प्रकृति चित्रण

प्रकृति की अवर्णनीय एवं अनुपम छठा राजस्थानी लघुचित्रों में हमें स्थान-स्थान पर दिखायी देती है जिसे प्रस्तुत करने में कलाकारों का सौंदर्य से परिपूर्ण मानस एवं प्राकृतिक उपादानों के प्रति कलाकार की संवेदना महत्वपूर्ण है। इन संवेदनशील कलाकारों ने बहुरूपी पल्लवित पुष्पों, मंजरियों एवं लताओं से युक्त पेड़ पौधों को जहाँ सौन्दर्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है वहीं पृष्ठभूमि में उसे प्रतीकात्मक सहयोगी रूप में प्रस्तुत कर आकृतियों के साथ संतुलित भी किया है।

इन कलाकारों ने प्राकृतिक उपादानों को सर्वथा नए-नए बिन्दुओं से अध्ययन कर उनमें भावनात्मक एवं कलात्मक मूल्य भी प्रस्तुत किए हैं जिसके पाश्र्व में यथार्थ अध्ययन तो है परन्तु प्रस्तुतीकरण यथार्थ न होकर कल्पना पर आधारित आलंकारिक है।

वृक्षों की एक-एक पत्ती, पुष्पों तथा मंजरियों के साथ-साथ जल की लहरों को भी बारीकी से बनाने का सफल प्रयास जहाँ एक ओर कलाकार की सृजनात्मकता को प्रकट करता है, वहीं कलाकार के धैर्य एवं तकनीक की कुशलता को भी प्रतिबिम्बित करता है।

वृक्षों को प्रायः समूह में बनाया गया है जो प्रफुल्ल, हरे-भरे तथा पुष्प गुच्छों से सुशोभित हैं। पर्वत तथा चट्टानों के अंकन में मुगल शैली का प्रभाव है। दिन के साथ-साथ कहीं-कहीं रात्रि के दृश्यों की भी परिकल्पना की गयी है जिसके लिए छाया प्रकाश के स्थान पर गहरी रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद बिन्दु लगाकर तारों का आभास दिया गया है।

कहीं-कहीं चन्द्रमा का अंकन चित्र के सौंदर्य को द्विगुणित करता है। कहीं-कहीं आकाश इन्द्रधनुषी आभा लिए हुए विविध रंगों की छटा बिखेरता हुआ दिखायी देता है जैसे किशनगढ़ शैली के चित्रों में घटाओं के मध्य चाँद की क्रीड़ा, बादलों के मध्य कड़कती विद्युत रेखाएं, सूर्य की लालिमा, रमणीय झरने, नायक-नायिकाओं की प्रेम क्रीड़ा को दर्शाते उद्यान, कल-कल करती नदियाँ, स्वच्छ सरोवर, सूखे वृक्ष के साथ नायिका आदि सभी प्रकृति के अवयव चित्रकार की तूलिका का स्पर्श पाकर राजस्थानी चित्रों की शोभा बढ़ाते हैं।

पशु-पक्षी चित्रण

राजस्थानी शैली के विभिन्न चित्रों में यथासम्भव पशु-पक्षियों का चित्रण मनोवैज्ञानिक रूप लिए है जिनमें मुख्य रूप से गाय, मोर, हाथी, बतख, ऊँट, कोयल, चातक, हरिण आदि हैं। कहीं ये पशु-पक्षी मानवाकृतियों के व्यक्तिगत भावों के साथ सामञ्जस्य उत्पन्न करते हैं और कहीं पशुओं को देवता मान कर चित्रित किया गया है।

इन पशु-पक्षियों को प्रतीक मान कर भी चित्रित किया गया है। जैसे हरिण गति एवं रति का प्रतीक है तो हंस यौवन का और घोड़ा शक्ति का तो गर्दभ मूर्खता का आर्य रामायण के एक चित्र में रावण के मानव शरीर पर गर्दभ का मुख लगाया गया है जो विद्वान होने पर भी सीताहरण के दुष्कर्म के कारण उसे मूर्ख सिद्ध करता है।

नारी चित्रण

नारियों के विविध रूपों के प्रस्तुतीकरण में राजपूत कला का सौन्दर्य सर्वोपरि है। अप्रतिम सौन्दर्य की देवी के रूप में नारी राजपूत चित्रों की शोभा बढ़ाती है। नारी को रानी, दासी, देवी, गोपिका के अतिरिक्त नायिका भेद के विविध रूपों जैसे खण्डिता, प्रोषित पतिका, वासक सज्जा, अभिसारिका आदि रूप भी दिए गए हैं।

साहित्य में नारी के व्यक्तित्व के आधार पर जिस प्रकार का वर्णन मिलता है उससे भी अधिक गूढ़ नियोजन कर इन्हें पट पर प्रत्यक्ष कर दिया है। नारी के मुख मण्डल, नेत्र, मुद्राएँ, भंगिमाएँ, वस्त्राभूषण आदि बाह्य तत्वों के साथ-साथ उसके यौवन, वात्सल्य, गौरव, वीरता एवं मदमस्तता आदि भावों को भी प्रस्तुत करने का राजपूत कलाकार हर सम्भव प्रयत्न करता है।

वाचस्पति गैरोला के शब्दों में, “शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार नायिकाओं के विविध स्वरूपों को चित्रित करने में भी उन्होंने निपुणता दिखलायी है। नायिकाओं के प्रत्येक अवयव को उन्होंने इतना आकर्षक बना दिया है कि देखने वाला मोहित हो जाता है। उनके चित्रों में रीति-कालीन कवियों की कल्पना को साकार रूप में उपस्थित कर देने की पूरी क्षमता है। नायिकाओं की सुगठित मुखाकृति में विभिन्न भावों को ध्वनित करने वाले नयन, नितम्ब प्रदेश को स्पर्श करके अपनी शोभा को बिखेरता हुआ केश-कलाप यौवन की खुमारी से मदहोश अंग, कुवारे वक्षों पर झूलते हुए आभूषण और रक्त रजित अघर तथा हाथ पैर की अनुपम शोभा राजपूत शैली में देखने को मिलती है।”

राजस्थानी शैली के प्रमुख बिंदु

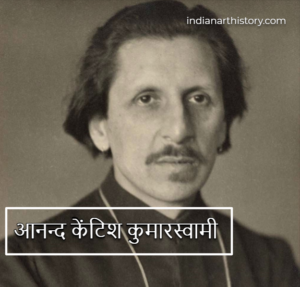

राजस्थानी शैली की खोज डॉ० आनन्द कुमार स्वामी ने की थी। उन्होंने इस शैली की उत्पत्ति सोलहवीं शताब्दी से मानी।

दूसरी आँख का अभाव और पार्श्वगत चेहरा इसकी प्रमुख विशेषतायें हैं।

प्रधानतः राजस्थान के हिन्दू राजाओं की छत्रछाया में प्राचीन शैलियों से प्रेरणा ग्रहण करके नवीन धार्मिक उत्साह से जो शैली पनपी, उसे राजस्थानी शैली कहते हैं।

राजस्थान में प्राचीनतम तिथियुक्त चित्रों की श्रृंखला इससे पूर्व ही अपभ्रंश कलारूपों में विकसित हो चुकी थी। राजस्थानी शैली का विकास अपभ्रंश शैली से माना जाता है।

इस काल में खतरगच्छ के मुनि जिनदत्त सूरि ने सचित्र ग्रन्थों के निर्माण को विशेष प्रोत्साहन दिया।

राजस्थान शैली में प्रायः स्फुट चित्र बने हैं जो एक के ऊपर एक जमाये गये कागजों की बसली पर बनाये गये हैं।

राजस्थानी चित्रकारों द्वारा किया गया रेखांकन सरल है व कुशलता पूर्वक किया गया है। रेखायें अभिव्यक्तिपूर्ण, गतिशील, सशक्त एवं किंचित अलंकारिक हैं।

इस शैली में चटकीले व आकर्षक रंग-विधान का प्रयोग है। टैम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है।

राजस्थानी शैली के चित्रों में कला के साथ-साथ संगीत और साहित्य का भी अपूर्व समन्वय है।

रागमाला ग्रन्थों, भक्ति तथा श्रृंगार सम्बन्धी काव्य-रचनाओं और तद्नुकूल रूप-विधान का आश्रय लेने के कारण राजस्थानी चित्रकला में काव्यात्मक कल्पना, भावुकता, लयात्मकता एवं गति तत्व के दर्शन होते हैं।

इस शैली का प्रमुख विषय प्रेम है-नायिकाओं के शारीरिक सौन्दर्य का उद्घाटन करने हेतु प्रायः स्नान करती हुई नायिकाओं के चित्र प्रमुख रूप से अंकित किये गये हैं।

राजस्थानी शैली में प्रकृति का अंकन प्रायः अलंकारिक और प्रतीकात्मक है।

इस काल में चित्रकारों ने यद्यपि कृष्ण के समस्त जीवन का अंकन किया है तथापि उनके रसिक रूप पर ही उनकी दृष्टि अधिक रही है।

भक्ति के साथ-साथ इस युग में संगीत पर आधारित चित्रण भी अत्यधिक हुआ है। 1550 ई० की गुजराती कल्पसूत्र की एक प्रति में सर्वप्रथम रागमाला से सम्बन्धित चित्र मिलते हैं।

इस शैली के 1550 ई० के लगभग बने चित्र अनेक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। इस शैली का विकास मुख्यतः राजस्थान में हुआ इसीलिए इसे राजस्थानी शैली नाम दिया गया।

राजस्थान में इसके विकास को चार क्षेत्रों में मेवाड़, मारवाड़, दूँढार व हाड़ौती में विभाजित किया गया है।

मेवाड़ क्षेत्र के अन्तर्गत उदयपुर, नाथद्वारा आदि स्थान आते हैं।

मारवाड़ क्षेत्र के मुख्य केन्द्र किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर आदि हैं।

ढूँढार के प्रमुख केन्द्र जयपुर, अलवर आदि हैं।

हाड़ौती क्षेत्र के अन्तर्गत बूँदी व कोटा प्रमुख केन्द्र हैं।

राजस्थानी चित्र शैली के प्रमुख केंद्र

राजपूत शैली के विराट परिवेश का एक अनुपम इतिहास लघु चित्रों के माध्यम से मिलता है जिसके भीतर अनेक शाखाएँ समाविष्ट हैं। राजस्थान में प्रत्येक सांस्कृतिक धार्मिक तथा सामाजिक केन्द्र अथवा नगर का एक व्यक्तिगत इतिहास तथा निजी शैली है। राजपूत शैली की लगभग सभी शाखाएँ 18वीं शताब्दी तक अपनी परिपक्व शैली को प्रस्तुत करने में सक्षम बन गयी थी जिसमें प्रमुख मेवाड़, जोधपुर, किशनगढ़, जयपुर, कोटा, बूँदी आदि हैं।

राजस्थान की उपशैलियाँ

मेवाड़ शैली

मेवाड़ शैली के आरम्भिक चित्र अपभ्रंश शैली में निर्मित जैन ग्रन्थ सुपार्श्वनाथचरितम् (सुपासनाहचर्यम्) में प्राप्त होते हैं। इसका रचनाकाल 1423 ई० है।

इस शैली में सर्वाधिक कृतियाँ कृष्णभक्ति को लेकर निर्मित हुई।

1648 ई० में साहबदीन नामक चित्रकार ने उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए।

मनोहर नामक चित्रकार ने 1649 ई० में रामायण चित्रित की। यह प्रति अब प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय बम्बई में है।

इस शैली में केशवदास कृत रसिक प्रिया भी चित्रकारों का प्रिय विषय रही।

इस शैली का चरमोत्कर्ष जगत सिंह के शासनकाल में हुआ था।

चित्रकारों ने प्रायः सुर्ख(लाल), केसरिया, पीले तथा लाजवर्द आदि चमकदार व तेज रंगों का प्रयोग किया है।

स्त्री-पुरुषों की मुखाकृति में लम्बी नासिका, मछली जैसे नेत्र बनाये गये है. मुखाकृति अण्डाकार है।

पुरुषों को प्रायः घेरदार जामा, पट्टियों अथवा ज्यामितीय अलंकरण से युक्त लम्बा पटका, जहाँगीर तथा शाहजहाँ के समय में प्रचलित अटपटी पगड़ी पहनायी गयी है।

स्त्रियों को प्रायः बूटेदार अथवा सादा लहंगा चोली एवं पारदर्शी ओढ़नी पहनायी गयी है।

मेवाड़ शैली के अधिकतर चित्र ग्रन्थ-चित्रण के रूप में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भित्ति चित्रण की परम्परा भी दिखाई पड़ती है।

ग्रन्थ चित्रों में केशव की ‘रसिक प्रिया तथा बिहारी की “बिहारी सतसई का चित्रण सर्वाधिक हुआ है।

ढोला मारू, बारहमासा, रागरागिनी आदि मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय रहे हैं।

प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ शैली की विशेषता है,जो आलंकारिक ढंग से चित्रित है।

नाथद्वारा उपशैली

इस उपशैली का उद्भव एवं विकास नाथद्वारा में श्रीनाथजी की मूर्ति प्रतिष्ठित किये जाने के अनन्तर हुआ।

नाथद्वारा शैली की सबसे बढ़ी देन पिछवई चित्रण है। भगवान् श्रीनाथ जी के स्वरूप सज्जा हेतु उनके पीछे लगाये जाने वाले पटचित्रों की कलात्मकता के कारण ये पिछवई बहुत प्रसिद्ध है।

इस शैली में कृष्ण चरित्र की बहुलता दिखायी पड़ती है।

इस चित्र शैली में लोककला की सरलता, सहजता एवं गतिशीलता दिखायी पड़ती है।

किशनगढ़ शैली

राजनैतिक दृष्टिकोण से किशनगढ़ राजस्थान के अन्य नगरों की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं परन्तु कला के क्षेत्र में इस नगर का एक विशिष्ट महत्व है। किशनगढ़ नगर जयपुर तथा अजमेर के मध्य में स्थित है वह नगर अपनी बहुत ही सुन्दर झील के कारण बहुत प्रसिद्ध है जिसके एक ओर राजाओं के प्रासाद हैं।

झील के मध्य में एक श्वेत रंग का महल है। जहाँ नौका माध्यम से ही जाया जा सकता है। मानसून के दौरान इस झील का सौन्दर्य देखते ही बनता है जब सम्पूर्ण झील जल बत्तखों और कमल से भरी होती है।

वैष्णव भक्ति की रस परम्परा से अभिसिञ्चित् भक्त, कवि एवं शासक सावन्त सिंह उपनाम नागरी दास के रसमय पदों से निस्तृत, मधुर बनी-ठनी के लवलीन सौन्दर्य की प्रेरणा से पल्लवित किशनगढ़ शैली किशनगढ़ रियासत के गौरव को बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है।

ऐसा माना जाता है कि जहाँ मुस्लिम साम्राज्य की जड़ें जमाने में राजपूत शासकों ने सहयोग दिया वहीं मुगल संगीत, कला, वास्तु चित्रण आदि ने भी राजपूत कलाकारों को प्रेरणा दी किशन सिंह के अकबर से सम्बन्ध थे तो रूपसिंह के शाहजहाँ से दिल्ली दरबार से बहुत से चित्रकार रूपसिंह के दरबार में चित्रण हेतु आये जिसमें अमर चन्द्र, सूरत राम, निहालचन्द तथा भवानीदास प्रमुख थे।

इन कलाकारों द्वारा स्वर्ण का बहुत सुन्दर प्रयोग किशनगढ़ चित्रों में किया गया। इन सभी कलाकारों में भवानी दास को सबसे अधिक मासिक आय दी जाती थी। इसके बाद 1730 के लगभग जब निहालचन्द ने चित्रण प्रारम्भ किया तब से वह अत्यन्त प्रसिद्ध हो गये। उन्होंने राजा राजसिंह तथा सावन्त सिंह के आश्रय में कार्य किया तथा उनकी मृत्यु के बाद भी लगभग 16 वर्षों तक वह वहाँ कार्य करते रहे। निहालचन्द के चित्रण का मुख्य विषय कृष्ण लीला था।

विद्वान ऐसा मानते हैं कि किशनगढ़ शैली के बने प्रमुख चित्र निहालचन्द्र की तूलिका के हो परिणाम हैं।

किशनगढ़ नगर राजा किशन सिंह (1609-1615) द्वारा खोजा गया जो जोधपुर के राजा के अनुज थे। वह जोधपुर छोड़कर अजमेर में अकबर के सम्पर्क में आये और किशनगढ़ राज्य स्थापित करने में समक्ष बने। 1706 से 1748 ई० के दौरान किशनगढ़ में राज सिंह का शासन था जिनके समय में कला की विशिष्ट उन्नति हुई वह स्वयं भी एक उत्तम चित्रकार थे। इनके चित्रण का प्रिय विषय था कृष्ण लीला।

1615 ई० में महाराजा किशन सिंह की मृत्यु हो गयी। 1644 से 1658 ई० तक राजा रूप सिंह ने यहाँ शासन किया। शाहजहाँ से उनके मधुर सम्बन्ध थे। उन्होंने रूप नगर को अपनी राजधानी बनाया अन्य शासकों के समान वह कृष्ण भक्त थे। इसलिए उन्होंने अपने आश्रित कलाकारों से राधा-कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं को चित्रित करवाया क्योंकि उनका विश्वास था कि कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति इसी प्रकार प्रदर्शित की जा सकती है। स्थापत्य में भी रूप सिंह की रूचि थी जिसका परिचायक कल्याण राय का मन्दिर है।

इसके पश्चात् राजा मानसिंह (1658-1706 ई०) तथा राज सिंह (1706-1748 ई०) के शासन काल में भी किशनगढ़ में रमणीय चित्रों की रचना हुई क्योंकि वह एक प्रतिभा सम्पन्न कवि एवं कला मर्मज्ञ थे। वैष्णव भक्ति परम्परा की जो धारा किशनगढ़ में चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुये राजा मानसिंह ने भी इससे सम्बन्धित कलाकृतियों की रचना करवायी।

इसके समय में दिल्ली से सूरध्वज मूलराज आये जिन्हें इन्होंने अपना दीवान बना लिया। इनके वंशजों ने किशनगढ़ शैली के विकास में बहुत सहयोग दिया जिसमें सीताराम, बदन सिंह, अमरु, सूरजमल तथा मुख्य रूप से निहालचन्द्र प्रसिद्ध हुये।

महाराजा राजसिंह के वंशानुगत गुणों के साथ सावन्त सिंह किशनगढ़ के सिहांसन पर बैठे किशनगढ़ में 1748 से 1764 ई० तक का समय साहित्य, संगीत तथा चित्रण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि जहाँ सावन्त सिंह का शासन था (इस समय काँगड़ा में गुलेर के गोवर्धन चन्द्र का शासन था) सावन्त सिंह एक कवि थे और नागरी दास के नाम से काव्य रचना करते थे।

इनकी रचनायें मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली तथा बिहारी चन्द्रिका के नाम से जानी जाती है। अपने पिता राजसिंह के निर्देशन में सावन्त सिंह को कला एवं साहित्य का प्रशिक्षण मिला। 1731 ई० की एक घटना ने उनके जीवन के अध्याय को ही बदल डाला जब इनकी सौतेली माँ ने एक नवयुक्ती को दरबार में गायिका के रूप में नियुक्त किया जिसे वह दिल्ली से लाई थी।

जब सावन्त सिंह ने इसे देखा वह उसी पर आसक्त हो गये। इस नवयुवती का वास्तविक नाम अज्ञात था परन्तु सावन्त सिंह ने इसे बनी-ठनी का नाम दिया यह बनी-ठनी किशनगढ़ के कलाकारों के लिये प्रेरणा स्रोत बनी। बनी-ठनी के इस रूप में इतना सौंदर्य है कि इसे भारतीय मोनालिसा माना जाता है।

शेखावत के शब्दों में, “आकर्षण विस्पारित नेत्र, आगे निकली हुई इकहरी चिबुक वाली किशनगढ़ शैली की बनी ठनी, लियोनार्डो दा विन्सी कृत मोनालिसा के समकक्ष है जिसे विश्व का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना गया है” बनी-ठनी का रूप सौन्दर्य अत्यन्त कोमल है जिसके कर्ण चुम्बी नेत्र, धनुषाकार भवे, कान के पास अलकावलिया नुकीली नासिका, रसीले रक्तिम होंठ, गले में मोतियों के आभूषण तथा एक अंगुली से पारदर्शी ओढ़नी का एक छोर कोमलता से थामे सभी स्वयं में एक आदर्श सौन्दर्य की उत्तम पराकष्ठा हैं।

गैरोला के शब्दों में, “किशनगढ़ की शैली में इस प्रकार की एक मनमोहिनी छवि राधा की है। राधा जी का यह चित्र जो समस्त राजस्थानी शैली के उत्कृष्ट चित्रों में गिना जाता है किशनगढ़ की शैली की अनोखी देन है। इस चित्र में कविता का भावमय सौन्दर्य साकार उभर आया है। घूंघट का दाहिना छोर कुछ आगे को खींचे राधा जी की यह छवि बड़ी ही मुग्धकारी है। उसकी शुक नासिका, कमान की तरह बनी हुई भवें, पीछे की ओर ढलकता हुआ त्रिकोणाकार माथा, मत्स्याकार आँखें और भावों को अभिव्यक्त करने वाली अंगुलियाँ सभी मिलकर श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक करने में समक्ष हैं।”

किशनगढ़ शैली के चित्रों में राधा के सौन्दर्य को प्रस्तुत करने में बनी-ठनी का रूप ही कलाकारों के लिये आदर्श बना जिसे मोरध्वज निहालचन्द नामक चित्रकार ने बनाया। उसका लम्बा छरहरा शरीर, सुकोमल पतला किच्चित, लम्बा मुख, ढलवीं माथा, नुकीली नासिका, पतले ऊपर को उठे अधर कर्ण चुम्बी खजनाकृति नेत्र, धनुषाकार भौहें, कानों के पास अलकावलियाँ, मेहदी से रचे सुकोमल हाथ, महावर से रचे पैर, खुले केश आदि सभी एक लज्जायुक्त नवयौवना के रूप सौन्दर्य को प्रस्तुत करने में सहायक बने हैं।

यहाँ की नारी आकृतियों को घेरदार, चुन्नटदार लहँगा, ऊँची कसी छोटी बाजू वाली अंगिया, पारदर्शक छापेदार ओढ़नी तथा माथे, गले, बाजू, कलाई, नासिका, कमर, पैरों आदि में विविध प्रकार के आभूषण से सुसज्जित दर्शाया गया है। पुरुषाकृतियाँ भी लम्बी, छरहरी, उन्नत ललाट वाली हैं जिनके पतले अधर, सुदीर्घ नेत्र, उतिष्ठ नासिका, घुँघराले बाल, लम्बी अजानु भुजाये, उन्नत कन्चे आदि हैं। पुरुष वेशभूषा में मुगल मौहम्मद शाही पारदर्शक लम्बे जामे, पायजामें, कमर में पटका, सिर पर पगड़ी (जो रत्न जड़ित है) अथवा कहीं-कहीं धोती की मनमोहक सज्जा दिखायी देती है।

किशनगढ़ शैली में मुख्य रूप से कृष्ण सम्बन्धी चित्र मिलते हैं जो कि सावन्त सिंह की काव्य रचनाओं पर आधारित हैं। इनके ग्रन्थों की संख्या 75 बतायी जाती हैं जो नागर समुच्चय के नाम से प्रसिद्ध है। नागरीदास के इन ग्रन्थों पर निहालचन्द ने 1735 से 1757 ई० के मध्य जिन चित्रों की रचना की वह किशनगढ़ चित्रकारों के लिये ही नहीं वरन् राजस्थानी चित्रण के लिये एक आदर्श माना जाता है।

जिसमें कृष्ण गोकुल या वृन्दावन के ग्वाले के रूप में चित्रित न होकर एक शाही वैभव पूर्ण राजपूत राजकुमार के समान प्रतीत होते हैं। साथ ही राधा एक गोपिका न होकर एक मदमस्त युवती है। 1757 ई० में सावन्त सिंह राजसिंहासन को छोड़कर बनी-ठनी के साथ वृन्दावन चले गये जहाँ 1764 में उनका देहान्त हो गया और उसके एक वर्ष पश्चात् बनी ठनी भी स्वर्ग सिधार गयी।

किशनगढ़ चित्रों की खोज

किशनगढ़ चित्रों की खोज का श्रेय एरिक डिकिन्सन (Eric Dickinson) को जाता है जो लाहौर के राजकीय विद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे परन्तु उनकी मुख्य रुचि भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने में थी। वह स्वयं भी भारतीय वेशभूषा धारण कर भारतीय जनजीवन के कुछ पलों को जीते थे।

जब वह 1943 ई० में मेयो कॉलिज अजमेर गये तो किशनगढ़ की कला एवं संस्कृति देखने हेतु भी गये। यहीं इन्होंने किशनगढ़ चित्रों के सौन्दर्य की खोज की। किशनगढ़ के राजा वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी थे जिसके अनुसार राधा कृष्ण को आत्मा-परमात्मा का प्रतीक माना गया और उनकी क्रियाओं को दर्शाते हुये यहाँ के कलाकारों ने एक रमणीय लोक की सृष्टि की जिसे जादूमय कहा गया।

गैरोला के शब्दों में, “राधा-कृष्ण की मनोरम झांकियाँ प्रस्तुत करने में भी इन कलाकारों ने कमाल किया। स्वर्ग को भी विमुग्ध कर देने वाली इन झाँकियों में कल्पना की ऐसी, पारदृष्टि है कि पार्थिव जगत में ही बैठकर हम उसका रसपान कर लेते हैं। इस प्रकार के चित्र किशनगढ़ शैली की मौलिक देन हैं।”

कृष्ण की क्रीड़ाओं से सम्बन्धित निहालचन्द का भागवत पुराण का एक चित्र मिलता है जिसमें कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया हुआ है ताकि वह ब्रज-वासियों को वर्षा के प्रकोप से बचा सके। कृष्ण निरन्तर सात दिन तक गोवर्धन को धारण किये रहे सम्पूर्ण चित्र का संयोजन दर्शनीय है। मध्य में कृष्ण की छरहरी आकृति पीला वस्त्र धारण किये स्वर्णिम प्रभामण्डल से युक्त है। कृष्ण के ऊपर की ओर गोवर्धन पर्वत है जिस पर वृक्षों का आभास दर्शाया गया है। पृष्ठभूमि में गहरे सलेटी रंग का आकाश तथा स्वर्णिम विद्युत रेखा अंकित है। बायीं ओर राधा तथा ब्रज की गोपिकायें तथा दायीं ओर नन्द बाबा, ग्वाल-बाल आदि तथा अग्रभूमि में दोनों ओर बहुत सी गाय चित्रित हैं। चित्र का संयोजन लगभग सम्मात्रिक है परन्तु फिर भी विद्युत रेखा, वस्त्रों की फहरान, गायों की बाह्य रेखा आदि के माध्यम से गतिशीलता दर्शाने का प्रयास किया गया है।

किशनगढ़ शैली में मुख्य रूप से कृष्ण सम्बन्धी चित्र मिलते हैं जिनमें गोवर्धन धारण, छत पर राधा-कृष्ण, राधा को कमल देते कृष्ण, प्रेम की नौका, कृष्ण संदेश आदि विशिष्ट है। प्रेम की नौका नामक चित्र, 1760 ई० के लगभग का है जो निहालचन्द द्वारा बनाया गया।

चित्र में दो दृश्य है। ऊपर वाले दृश्य में कृष्ण तथा राधा (जो वास्तव में सावन्त सिंह तथा उनकी मल्लिका है) अपनी दासियों के साथ है जो प्रकृति के अनुपम सौन्दर्य का रसपान कर रहे हैं। नौका का लाल रंग है जो प्रेम का प्रतीक है। झील कमल के फूलों व पत्तों से सुशोभित है। झील के तट पर श्वेत तथा गुलाबी वास्तु का विशिष्ठ अंकन हरे रंग के घने वृक्षों के विरोध में किया गया है। पृष्ठभूमि में टीले के पीछे स्वर्णिम सूरज तथा उसके चारों ओर नारंगी रंग का आकाश है। ऊपर की ओर से आकाश का रंग सलेटी है जिसमें कहीं-कहीं श्वेत रंग के कुछ बादल बने हैं। अग्रभूमि के परिदृश्य में घने पेड़ों के झुरमुट में राधा-कृष्ण, प्रेमी-प्रेमिका के रूप में चित्रित हैं।

कृष्ण सम्बन्धी चित्रों के अतिरिक्त किशनगढ़ शैली के चित्रों में पौराणिक विषयों को लेकर भी चित्र बने जिसका उत्तम दृष्टान्त प्रस्तुत करने में ‘वनवास में राम लक्ष्मण और सीता’ नामक चित्र सक्षम है।

इस चित्र में राम-सीता और लक्ष्मण के एक झील के किनारे विश्राम करते हुये दर्शाया गया है जिनके आगमन से प्रकृति का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक पक्षी, भाव-विभोर होकर प्रसन्न है। पृष्ठभूमि में ऋषि-मुनियों के आश्रम हैं। दृश्य रामायण से लिया गया है।

विषयों की विविधता की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ ‘सावन्त सिंह का व्यक्ति चित्र’ (1745 ई०) महत्वपूर्ण है। इस चित्र में उन्हें एक उद्यान में खड़ी मुद्रा में तलवार तथा शील्ड के साथ दर्शाया है जो प्रदर्शित करता है कि वह कवि तथा रसिक होने के साथ-साथ एक उच्च कोटि के योद्धा भी थे। पृष्ठभूमि में एक झील है जिसमें श्वेत तथा लाल नौकाऐं हैं और किनारे पर एक हाथी स्नान कर रहा है। सावन्त सिंह छत पर खड़े हैं जहाँ छोटी-छोटी क्यारियाँ बनी हैं। सामने की ओर महल है जिसके ऊपर की ओर एक बालकनी से नायिका झीने आवरण में से निहार रही है और एक श्वेत पुष्प माला अपने प्रियतम को प्रस्तुत कर रही है।

चूंकि किशनगढ़ शैली के चित्र मुख्य रूप से राधा-माधव के ही विभिन्न आयामों को दर्शाते हैं। इसलिये इस प्रकार के विषयों के प्रस्तुतिकरण की श्रृंखला को बनाने में गीत-गोविन्द भागवत पुराण, नागरीदास के पद, रुक्मणी हरण, आदि ग्रन्थ किशनगढ़ शैली को एक विस्तार प्रदान करते हैं।

किशनगढ़ शैली का विकास

किशनगढ़ शैली का विकास चूंकि साहित्यिक पृष्ठभूमि में हुआ अतः यहाँ पर रचित कलाकृतियाँ काव्य एवं चित्र दोनों ही का रसास्वादन एक ही धरातल पर करा देती हैं। किशनगढ़ के राजा स्वयं बल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित सभी माध्यम से दिखायी देता यद्यपि किशनगढ़ शैली के चित्र संख्या कम हैं लेकिन शैली की उत्कृष्टता के दृष्टिकोण से वह ‘गागर में सागर’ की उक्ति को चरितार्थ करते हैं।

किशनगढ़ शैली की लम्बी छरहरी आकृतियों में एक प्रकार का ओज माधुर्य एवं भावनाओं की अथाह गहरायी उनके मुख-मण्डल पर है। इस शैली के अलौकिक पात्र लौकिक बन कर दर्शक के साथ एक मधुर सामन्जस्य उत्पन्न लेते हैं।

रामगोपाल विजयवर्गीय के शब्दों में, “सौन्दर्य शास्त्रीय गुणों सम्पन्न किशनगढ़ शैली समझने के लिये भावनात्मक प्रबोध्य और संवेगात्मक आवेग की आवश्यकता है मात्र बौद्धिक चेतना की। वस्तुतः आत्माओं काम ‘आध्यात्मिक प्रेम’ है जिसने किशनगढ़ शैली की चित्रकला को जीवन दिया है।”

किशनगढ़ शैली की पृष्ठ भूमि

यद्यपि ग्रीष्म काल में किशनगढ़ की प्राकृतिक छठा उष्म रहती थी परन्तु शीत काल तथा वर्षा ऋतु में वही स्थान अपने नैसर्गिक परिवेश में रमणीय झीलों, पर्वतों, उपवनों, वनस्पतियों का जो सौंदर्य प्रस्तुत करता है वह प्रारंभ से यहाँ के कलाकारों को प्रेरणा देने में सहायक है।

प्रकृति की रूप छठा ने इन कलाकारों द्वारा निर्मित कलाकृतियों की पृष्ठभूमि में न केवल वातावरण उपस्थित किया बल्कि विषयवस्तु का एक पात्र बन आकृतियों की भावनाओं से सामन्जस्य भी प्रस्तुत किया।

गहन सरोवर, बृहद झीलों में विशाल जलराशि उसमें खिले कमल, कलोल करते हंस, सारस दल, एवं क्रीड़ा करती नौकाएं घने वृक्षों निकुंजों में मूक पक्षी हरी-भरी वनस्पति के मध्य झाँकती श्वेत वास्तु-सभी किशनगढ़ शैली के चित्रों के रूप माधुर्य को गढ़ने में सहायक हैं।

किशनगढ़ चित्रों की एक और प्रमुख विशेषता उसके वर्ण विधान निहित है। वैसे तो प्रायः चटख रंखों का प्रयोग है परन्तु उसमें रंगों को मिश्रित करके लगाया गया है। मुख्य रूप से पीला, लाल, हरा, नीला काला रंग प्रयुक्त हुआ है सुकोमल मानवाकृतियों में गुलाबी रंग भरा गया है।

हाशिए गुलावी हरे रंग से बनाए गए हैं आवश्यकतानुसार स्वर्ण एवं रजत का प्रयोग चित्रों को चार चाँद लगाता है। वर्ण सौन्दर्य के साथ-साथ किसी आकार को सम्पूर्णता रेखाओं मिलती है। इस दृष्टि से किशनगढ़ चित्रों एवं रूपाकारों को रेखाओं का सौन्दर्य भी प्राप्त है।

इन सभी से ऊपर नारी चित्रण में किशनगढ़ शैली की तुलना काँगड़ा से कला की जाती है यहाँ के चित्रों में वर्णित नारी आदर्श सौन्दर्य का प्रस्तुतीकरण है।

गैरोला के शब्दों में “पहाड़ी शैलियों में काँगड़ा कलम के चितेरों ने जिस प्रकार नारी छवि के मनोहर अंकन में अपनी कला को निखार करके रख दिया ठीक वैसे ही किशनगढ़ शैली चित्रकारों द्वारा नारी रूप का सुलेखन अनुपम है। वास्तविकता यह है कि किशनगढ़ की चित्र शैली का मूल्यांकन नारी चित्रों की दृष्टि से है। नारी सौन्दर्य का चित्रण जितना भी सम्भव हो सकता था कलाकारों ने दर्शित किया।”

19वीं शताब्दी तक किशनगढ़ चित्र कला उन्नति करती रही। 1820 ई० के लगभग कल्याण सेन के आश्रय में गीत-गोविन्द के चित्र रचित हुये जिनमें उच्च कोटि की विशिष्टताएं हैं, परन्तु उसके पश्चात् चूंकि भारत में पाश्चात्य कला हावी होने लगी थी इसलिये उसका प्रभाव यहाँ की कला पर भी पड़ा।

किशनगढ़ शैली के प्रमुख बिंदु

- राजस्थान की चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है। मारवाड़ शैली की प्रमुख शैली होने का गौरव इसे प्राप्त है।

- राजा राजसिंह के पुत्र सावन्तसिंह के शासन काल में किशनगढ़ की चित्रकला एवं कविता की विशेष प्रसिद्धि हुई। सावन्त सिंह ने स्वयं नागरीदास नाम से अनेक ग्रन्थों की रचना की।

- अठारहवीं शती के मध्य में किशनगढ़ में जिस कला-शैली का विकास हुआ उसमें सावन्त सिंह की ही प्रेरणा तथा रूचि का प्रभाव था।

- किशनगढ़ चित्रशैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय तीन व्यक्तियों को है। प्रथम कवि, चित्रकार, भक्त और कलाप्रेमी राजा सावन्तसिंह जिनके आश्रय में यह कला फली-फूली।द्वितीय, महाराजा सावन्तसिंह की प्रियतमा ‘बनी-ठनी’ तथा तृतीय, सावन्तसिंह का आश्रित चित्रकार मोरध्वज निहालचन्द।

- नागरीदास की कविताओं को आधार बनाकर बनी-ठनी के रूप सौन्दर्य को चित्रित करने का श्रेय ‘निहालचन्द’ को है।

- किशनगढ़ शैली के अन्य चित्रकार अमरू, सूरजमल, सौताराम, बदनसिंह, नानकराम, रामनाथ जोशी सवाईराम, लाड़लीदास आदि का कार्य भी उल्लेखनीय रहा है।

- किशनगढ़ शैली के चित्रों में नर-नारियों के अंग-प्रत्यंग का अभूतपूर्व अंकन हुआ है।

- गौरवर्ण, घने काजल युक्त विशाल बाँके नयन, वलयित भृकुटि, पतले कोमल अपर, तिल बिन्दु से चित्रित चिवक से युक्त स्त्रियों का अंकन इस शैली की विशिष्टता है।

- पुरुषाकृति में लम्बा छरहरा शरीर, उन्नत ललाट, वही और ऊँची उठी हुई नाक, पतले अधर तथा कान के पास तक खिंची हुई भौहों का विशेष अंकन हुआ है।

जोधपुर शैली

यह मारवाड़ की प्रमुखतम शैली है। मारवाड़ का अर्थ है ‘Region of Death’ रामायण के एक उल्लेख के अनुसार विद्वान ऐसा मानते हैं कि यहाँ पहले समुद्र था जो कि राम के अग्निशास्त्र से शुष्क हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं राम के वंशज जो राजपूत जाति के राठौर माने जाते हैं यहाँ के राजा बने। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर उन्होंने 12वीं शताब्दी में मध्य भारत में शासन किया जयचन्द ने 1114 ई० में मौहम्मद गौरी से हार गया और उसका भतीजा सियाजी अपने साथियों के साथ राजस्थान भाग गया और 1212 ई० में मारवाड़ को संरक्षित किया जोधपुर राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसे मरुप्रदेश, मरुभूमि तथा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है।

जोधपुर को शिवाजी के प्रपौत्र जोधा ने 1459 ई० में स्थापित कराया, इन्हीं के एक पुत्र बीका ने बीकानेर को स्थापित किया। इसका क्षेत्र 34,963 वर्ग मील है जो राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

मुगलों के आक्रमण से पूर्व 1526 ई० तक मारवाड़ में चित्रण की कोई विशिष्ट परम्परा नहीं दिखायी देती परन्तु 17वीं शताब्दी तक मारवाड़ में चित्रण का एक स्तर स्थापित हो गया था।

यहाँ की प्रारम्भिक कृतियाँ लोक कला से प्रभावित थी। गोपाल दास जी के आश्रय में नागर के दयाला नामक कलाकार के कुछ स्केच मिले थे।) गोपालदास (1583-1606 ई०) पाली के शासक थे जहाँ बाद में मारवाड़ की कला का काफी विकास हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न भण्डारों में जैन शैली के जो चित्र मिलते हैं उन्होंने राजस्थानी शैली के विकास में सहयोग दिया।

जोधा जी एक कुशल शासक तथा प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। इन्होंने अपना महल बहुत ऊँचाई पर बनवाया ताकि वह अपने प्रदेश को भली-भाँति निहार सके। आज भी यहाँ पर्यटक आकर इसके सौंदर्य का आनन्द लेते हैं जब जोधा जी दरबार में आते थे तो उनके सम्मान में दरबारी ‘राज राजेश्वर’ कह कर पुकारते थे।

इनके दरबार में कला, साहित्य एवं संगीत का वातावरण था। यह नगर प्रारम्भ में राठोड़ो की राजधानी माना जाता था। जोधपुर की गलियाँ-ऊँटों, बैलगाड़ियों, घोड़ागाड़ियों से भरी रहती थी। स्त्रियाँ सरोवरों से जल भर कर लाती थी और रंग-बिरंगी घाघरा-चोली एवं ओढ़नी में बहुत सजीली लगती थी।

पुरूष लाल पगड़ी, श्वेत कुर्ता तथा धोती पहनते थे। यहाँ का बंधेज का काम बहुत प्रसिद्ध है। जोधपुर का जीवन यापन काफी कठिन था। परन्तु फिर भी यहाँ पर बहुत से वीर एवं योद्धाओं का नाम जाना जाता है।

राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के समान जोधपुर में भी प्रारम्भ में पश्चिम भारतीय शैली का प्रभाव दिखाई देता है। 1623 ई० के लगभग पाली में रागमाला की रचना हुई जिसमें लोक परम्परा के साथ-साथ प्रकृति का उन्नत स्वरूप दिखाई देता है। मेवाड़ में बहुत से पुराने जैन मन्दिर मिलते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि 1591 ई० का उत्तराध्ययन सूत्र सम्भवतः मारवाड़ का ही है। बड़ौदा म्यूजियम में संग्रहित ढोलामारू के चित्र जो पश्चिम भारतीय शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रारम्भिक राजस्थानी शैली के उदाहरण हैं। जोधपुर शैली के विकास में सूरजमल, राव गंगा, उदय सिंह, सूरज सिंह, गजसिंह, जसवन्त सिंह जैसे शासकों ने यहाँ की राजकीय सत्ता को सुदृढ़ बनाने में सहयोग दिया।

गजसिंह (1619-38 ई०) के मुगल शासकों से अच्छे सम्बन्ध थे। उन्होंने काफी समय मुगल दरबार में व्यतीत किया ऐसे बहुत से चित्र हैं जिनमें जहाँगीर तथा शाहजहाँ के दरबार में गजसिंह को दर्शाया गया है। गजसिंह जब दक्खिन से लौटकर आगरा दरवार आए तो शाहजहाँ ने उन्हें ‘खाल्सा खिलायत’ (Robe of honour) की उपाधि तथा तलवार घोड़े, हाथी आदि उपहार में दिए।

इन सम्बन्धों के परिणामस्वरूप ऐसे बहुत से चित्र मिलते हैं जिनमें यथार्थ प्रस्तुतीकरण और काल्पनिकता का मिश्रित प्रभाव एक पृथक् शैली का प्रतिनिधित्व करता है।

जसवन्त सिंह के समय में जिन चित्रों का निर्माण हुआ उनमें भी मुगल प्रभाव दिखायी देता है। इनके समय में कला की विशेष उन्नति हुई। इनके समय के बहुत से व्यक्ति चित्र जोधपुर की उन्नत कलम के उदाहरण है।

कुछ व्यक्ति चित्रों में दरबारियों को भी दर्शाया गया है, ऐसा ही एक चित्र महाराजा जसवन्त सिंह ऑफ जोधपुर एण्ड नोबल्स इन दरबार’ है। मध्य में महाराज जसवन्त शाही वेशभूषा में तलवार लिए आसन पर बैठे हैं। दोनों और उनके मन्त्रीगण बैठे हैं। अग्रभूमि में चलता हुआ फव्वारा है पृष्ठभूमि में आकाश में देवदूत की आकृतियाँ है जो प्रदर्शित करती है कि भारतीय चित्रों पर पाश्चात्य प्रभाव इस समय (1610 ई०) प्रारम्भ हो गया था।

इसी प्रकार का एक चित्र 1667 ई० का है जिसमें जसवन्त सिंह संगीत का आनन्द ले रहे हैं। इस चित्र में मध्य में राजा उनके पीछे चार दासियाँ तथा दायीं और मंडप में संगीत प्रस्तुत करने वाली स्त्रियों का समूह है। पृष्ठभूमि में वास्तु एवं प्रकृति का प्रयोग वातावरण प्रस्तुत करने में पूर्णतः समर्थ है। अग्रभूमि में छोटी-छोटी क्यारियों तथा मध्य में पुष्प के आकार का फव्वारा मुगल चित्रों की याद दिलाता है किन्तु साथ ही साथ जोधपुर कलम के उन्नत स्वरूप को प्रस्तुत करने में भी सहायक है।

अन्य प्रमुख राजाओं में अजीत सिंह, राम सिंह, विजय सिंह आदि प्रमुख थे। अजित सिंह (1707-1724 ई०) तथा अभय सिंह (1724-1750 ई०) के समय में भी संगीत, कला एवं साहित्य की त्रिवेणी दिखायी देती है। ऐसे बहुत से चित्र मिलते हैं जिनमें शासकों को नृत्य एवं संगीत का आनन्द लेते हुए दर्शाया गया है। इस समय के चित्रों में भी मुगल प्रभाव लक्षित होता है। इस समय में राजकीय जुलुसों और शिकार के दृश्य बनने भी प्रारम्भ हो गए थे।

इसी प्रकार का एक चित्र भारत कला भवन बनारस में 1722 ई० का है जिसमें वह अपने दल बल के साथ गणगौर उत्सव हेतु जा रहे हैं। वह स्वयं नीले रंग के हाथी पर सवार हैं, उनके आगे पीछे घोड़ो तथा हाथी पर सैनिक चल रहे हैं। कुछ सैनिक पैदल भी चल रहे हैं। बहुत सी स्त्रियाँ भी इस उत्सव में भाग ले रही हैं। आकृतियों की संख्या बहुत अधिक है परन्तु कलाकार ने अपनी सूझबूझ से संयोजन को संतुलित कर दिया है।

तीन रंग नियोजन से चित्र अत्यन्त सुन्दर दिखायी दे रहा है। इसी प्रकार का एक अन्य चित्र 1718 ई० का है जिसमें राजा हाथी पर सवार शेर का शिकार कर रहे हैं। ऊँचे-नीचे टीलों के माध्यम से चित्र में दूरी का सुन्दर प्रभाव है। कुछ अन्य व्यक्ति सुअर अथवा हरिण का शिकार कर रहे हैं। प्रत्येक आकृति क्रियाशील है परन्तु प्रमाण में थोड़ी सी कमी है।

अजित सिंह ने अम्बेर के राजा जय सिंह की बेटी सूर्य कुमारी से विवाह किया। इन दोनों राजाओं का बातचीत करते हुए एक व्यक्ति चित्र (1719-20) है। इस चित्र की रंग योजना साधारण है, चेहरे भावशून्य हैं परन्तु शाही वेशभूषा, आभूषण, तकिए, कालीन आदि का आलेखन चित्र को प्रभावशाली बना रहा है।

अजित सिंह के शासन में मेवाड़ शैली की उन्नति हुई परन्तु इनके दूसरे पुत्र बख्त सिंह ने 1724 ई० में उनका खून कर दिया और नागौर का शासक बन गया। मेवाड़ की राजगद्दी पर अभय सिंह बैठा (उस समय अभय सिंह मुगल शासक मुहम्मद शाह के पास थे जिन्होंने महाराज हेतु इनका तिलक कर दिया उसी समय अभय सिंह की आयु 22 वर्ष की थी।)

इन्हें सिंहासनरूढ़ होने पर अपने भाईयों तथा मराठा शासकों का विद्रोह झेलना पड़ा परन्तु मुहम्मद शाह (1719-48 ई०) के साथ इनके सम्बन्ध मधुर थे। 1730 ई० में अभय सिंह गुजरात के सूवेदार नियुक्त हुए परन्तु मुहम्मदशाह के पुत्र अहमदशाह (1748-54 ई०) द्वारा ये सूबेदारी बख्त सिंह को दे दी गयी व्यक्तिगत और राजनैतिक समस्याओं के परिणामस्वरूप अभय सिंह के शासन काल में कला का विकास होता रहा।

अन्तिम मुगल शासकों द्वारा कला को आश्रय न मिल पाने के कारण 18वीं शताब्दी में बहुत से मुगल कलम में दीक्षित कलाकारों ने मारवाड़ में कार्य किया। दिल्ली से इस समय मारवाड़ आने वाले कलाकारों में डालचन्द्र प्रमुख थे। इन्होंने अभयचन्द के जीवन के बहुत से दृश्य तथा व्यक्ति चित्र बनाए।

इसी प्रकार का एक चित्र लगभग 1725 ई० का मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर में सुरक्षित है जिसमें वह दायीं ओर मध्य में स्वर्णिम सिंहासन पर बैठे नृत्य संगीत का आनन्द ले रहे हैं। उनके सम्मुख नर्तकियों एवं गायिकाओं का दल चित्रित हैं। राजा के पीछे तथा अग्रभूमि में दोनों ओर पारिवारिक स्त्रियों तथा दासियों का समूह है। पृष्ठभूमि में वास्तु श्वेत रंग से तथा उसके पीछे दरवाजे से दिखायी देता उद्यान, चौकी, विभिन्न पात्र, कालीन, फव्वारा, शाही वेशभूषा सभी जहाँ एक ओर मुगल प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं यह सब अभयसिंह के शाही वैभव के भी साक्षी हैं।

चित्र का प्रत्येक अवयव कलाकार को तूलिका की उत्तमता का द्योतक है। अभय सिंह के शासन काल में ठाकुरों आदि ने भी कलाकारों को धन देकर अपने लिए चित्र बनवाने प्रारम्भ कर दिए जिनमें मारवाड़ तथा मेवाड़ के धनेराव (Ghanerao) ठाकुरों का नाम प्रसिद्ध है।

कुछ चित्र ऐसे भी हैं जिनमें ठाकुरों को अपने साथियों के साथ इसी प्रकार दर्शाया है जैसे राजा को अपने मन्त्रियों के साथ घनेराव के ठाकुर प्रताप सिंह का एक चित्र लगभव 1715-20 का हावर्ड यूनिवर्सिटी आर्ट म्यूजियम में तथा 1725 ई० का छज्जू का बना ठाकुर पद्म सिंह का चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है।

अभय सिंह की मृत्यु के उपरान्त राम सिंह उनके 19 वर्षीय पुत्र महाराज हुए। परन्तु बख्त सिंह के कारण वह बहुत सीमित समय तक शासन कर पाए परन्तु चित्रण का प्रवाह इनके समय में भी चलता रहा। बीकानेर के कुछ कलाकारों ने इनके आश्रय में आकर कार्य किया जिनमें शिहाबुद्दीन प्रमुख था आलंकारिक विवरण तथा मुख मण्डल को देखकर इस चित्र में बीकानेरी प्रभाव माना जा सकता है। इन चित्रों की विषयवस्तु व्यक्ति चित्रण के साथ-साथ साहित्यिक भी रही जिनमें बारहामासा, रागमाला आदि ग्रन्थ प्रमुख हैं।

विजय सिंह (1753-1793 ई०) से पूर्व चित्रों में मुगल प्रभाव दिखायी देता है परन्तु धीरे-धीरे इनके समय से यहाँ के चित्रों में राजस्थान की व्यक्तिगत विशेषताएँ दिखायी देने लगती हैं। इस समय की रेखाओं की गति तथा रंगों का सौंदर्य देखते ही बनता है।

जोधपुर के सभी राजाओं में इनका समय सबसे अधिक रहा। यद्यपि वह बहुत शक्तिशाली राजा नहीं थे परन्तु उनके समय में भी चित्रण की एक निश्चित परम्परा चलती रही।

इनके समय का एक प्रसिद्ध कलाकार उदय राम था जिसने कई काल्पनिक चित्रों की रचना की एक चित्र में विजय सिंह को उद्यान में कृष्ण मूर्ति की पूजा करते हुए दर्शाया गया है। सम्पूर्ण चित्र का संयोजन बहुत सुन्दर है। परिप्रेक्ष्य का यथार्थ एवं काल्पनिक रूप से मिला जुला प्रभाव प्रस्तुत किया गया है। अन्य वृक्षों के साथ केले के वृक्षों का सुन्दर अंकन है। चित्र लगभग 1795 ई० का है। 18वीं शताब्दी में ‘जेनर पेन्टिंग’ का प्रचार भी हो गया था जिनमें उन स्त्रियों के चित्र बनाए गए जो महाराज को ‘नजर’ (ceremonial gifts) देती थी। इन स्त्रियों को प्राय: घुड़सवारी करते हुए वीणा बजाते हुए, पक्षी के साथ खेलते हुए पतंग उड़ाते हुए आदि रूपों में दर्शाया गया है।

ऐसे बहुत से चित्र जोधपुर तथा बीकानेर कलम में इस समय बनाए गए। इस प्रकार के नज़र चित्रों का फैशन 19वीं शताब्दी तक चलता रहा। इसके अन्य विषयों में होली तीज़, शरद पूर्णिमा आदि के उत्सव भी कलाकारों द्वारा बनाए गए। अक्खा तीज़ (Akha Tij) पर महाराज और उनके दरबारी सभी सैफरन रंग के वस्त्र पहनते थे और एक दरबार लगता था जिसमें वह स्त्रियों तथा सज्जनों से नजर प्राप्त करते थे।

शरद पूर्णिमा पर अरोज के माह में सभी श्वेत वस्त्र धारण करते थे और सभी को खीर खिलाई जाती थी। कजाली तीज़ (Kajali Tij) वाले दिन राजा स्त्रियाँ काले वस्त्र धारण कर वर्षा ऋतु के प्रतीक बनते थे। अमरदास द्वारा चित्रित विभिन्न क्रिया कलापों के चित्र भी इस समय विशेष प्रशासत हुए पंचतंत्र से सम्बन्धित चित्रों में पशु-पक्षियों के माध्यम से सम्पूर्ण संयोजन किया गया है।

लोक कथाओं में ढोलामारू, मधुमालती, हँसाउली री वारता आदि प्रमुख हैं। जोधपुर के अन्तिम समय के चित्रों में यूरोप की यथार्थवादी शैली के दर्शन होते हैं इस समय जोधपुर में उत्कृष्ट चित्रों की रचना हुई।

इसी प्रकार के विशिष्ट चित्रों की रचना राजा मान सिंह (1803-1843 ई०) के समय में भी हुई। यद्यपि इनके शासन काल में कई राजनैतिक दुविधा आयी परन्तु धीरे-धीरे वह इन से निकल कर कला की ओर मुड़ गए। 1818 ई० में जोधपुर को ब्रिटिश का संरक्षण प्राप्त हुआ। इस समय नाट्य चरित, शिवपुराण, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र कामसूत्र आदि ग्रन्थों से सम्बन्धित चित्रों की रचना हुई इनके दरबार में कार्य करने वाले मुख्य कलाकार मोतीराम, उदयराम, शिवदास भाटी, अमरदास आदि थे।

इन कलाकारों द्वारा बनाए चित्रों पर इन कलाकारों का नाम मिलता है। इन ग्रन्थों के साथ-साथ अन्य ऐसे कई ऐतिहासिक अथवा सामाजिक चित्र भी मिलते हैं जिनमें राजस्थानी उत्सव क्रिया कलाप अथवा राजा को उसकी रानियों अथवा हरम की अन्य स्त्रियों के साथ नृत्य संगीत का आनन्द लेते हैं हुए अथवा झूलते हुआ दर्शाया गया है।

जोधपुर शैली की विशेषताएँ

जोधपुर शैली के भावपूर्ण चित्रों में जिन मानवाकृतियों को चित्रित किया गया है उनकी अंग भंगिमा गठीली है। स्त्रियों को वेशभूषा लहंगा, कंचुकी, पारदर्शक ओढ़नी, मुगल प्रभाव वाला चूड़ीदार पायजामा जिसके ऊपर पारदर्शक जामा है। पैरों में जूतियाँ तथा वस्त्रों पर बेलबूटों तथा स्वर्ण का कार्य है। आभूषणों में टीका, कर्णफूल, कंगन, बाजूबन्द, नथ, कण्ठहार, पायल आदि का बाहुल्य है।

किसी-किसी चित्र में सफेद मोतियों की माला का आधिक्य चित्र को वैभवपूर्ण बनाता है। स्त्रियाँ की तुलना में पुरुषाकृतियाँ अधिक गठीली वीरता पूर्ण हैं। घनी दाढ़ी, मूँछ, अरुणाभ बादामी आँखें, तीव्र नासिका आदि से युक्त आकृतियों के मुख मण्डल शौर्य छठा से ओत-प्रोत हैं।

अधिकतर पुरुषों को मुगल वेशभूषा में चित्रित किया गया है। कहीं विषय के अनुसार स्थानीय वेशभूषा है। अलंकृत पगड़ियों की सज्जा अत्यन्त मनमोहक है। कहीं-कहीं स्त्रियों को भी पगड़ी पहने बनाया गया है। वस्त्रों में कलगी, जुबदा, तुरा वाली, मोती, कुन्दन स्वर्ण आदि से बेल बूटों को दर्शाकर राजसी प्रभाव दिखाया गया है।

इस प्रभाव को तीव्र प्राथमिक रंगों से भी दर्शाया गया है। हाशियों में भी लाल, पीले रंगों का प्रयोग है। इसलिए यहाँ के टीले, छोटे-छोटे पौधे झाड़ आदि को दर्शाकर संयोजन किया गया है। मुगल प्रभाव से कई चित्रों में सघन वृक्षों को दर्शाकर इस मरुप्रदेश में हरीतिमा दर्शाने का सफल प्रयास किया गया है

जोधपुर शैली के प्रमुख बिंदु

- महाराज मानसिंह (1803-1843) एक कलाप्रिय शासक था जिसने चित्रकारों को आश्रय दिया और उनसे भरपूर चित्रों का निर्माण करवाया।

- इस समय जोधपुर के राजाओं के व्यक्तिचित्रों के अतिरिक्त देवी-माहात्म्य, दुर्गा सप्तशती, शिवपुराण, शिवरहस्य, नाथ चरित्र सिद्ध सिद्धान्त पद्धति, ढोला मारू, पंचतंत्र, कामसूर कृष्ण-रुचिमणी, रामायण आदि पर आधारित सहस्त्र चित्रों की रचना की।

- इस शैली के आरम्भिक चित्रों में सरल संयोजन, सीधे-सादे मण्डप एवं अपभ्रंश शैली से मिलती-जुलती आकृतियों का अंकन हुआ है। आकृतियों में गति है तथा मुद्राओं में नाटकीयता है।

- जोधपुर शैली की नारी आकृतियाँ लम्बी आभूषणों से सजी, ऊँचा जूड़ा, उभरा हुआ ललाट, खंजनाकृति तथा किंचित ऊपर की ओर मुड़ी हुई कटाक्ष रेखा एवं नेत्र कपोल पर झूलती हुई बालों की लट आदि से युक्त है।

- पुरुषों के गलमुच्छों एवं दाढ़ी की शोभा देखने योग्य है। मुखाकृतियाँ शरीर की अपेक्षा छोटी है।

- राजाओं की वेशभूषा में घेरदार फैला हुआ एवं टखनों तक नीचा जामा तथा भारी-भारी मुड़ासे अधिकता से चित्रित हुए हैं।

- चुने हुए अत्यन्त चटकीले रंगों की प्रधानता है तथा सपाट पृष्ठभूमि की अधिकता है।

- बड़े आकार के श्वेत रंग के भवन, विभिन्न प्रकार के पुणे से लदी क्यारियों पृष्ठभूमि में घने वृक्षों का अंकन किया गया है।

- इस शैली के प्रमुख चित्रकार किशनदास, शिवदास, गोपी फतेहमुहम्मद, रामसिंह भाटी, चाँद, तैय्यब, अल्लाव माघोजी एवं राम आदि थे।

जयपुर शैली

प्राचीन समय में जयपुर, अलवर का अधिकांश भाग “ढूंढाड़” के नाम से जाना जाता था।

ढूंढाड़ क्षेत्र के अन्तर्गत विकसित आमेर (अम्बर) तथा जयपुर चित्र शैली कछवाहा राजवंशों के संरक्षण में पुष्पित एवं पल्लवित हुई. अतः कुछ कला समीक्षकों ने इस शैली को कछवाहा शैली के नाम से भी अभिहित किया है।

इस शैली के प्राचीन उदाहरण सन् 1600 से 1614 ई० के आस-पास आमेर की छतरियों के चित्रों में उपलब्ध है।

महाराजा सवाई जयसिंह के समय में जयपुर में अन्य कलाओं के साथ-साथ चित्रकला भी नये रंगरूप में उभर कर आयी।

महलों और हवेलियों के निर्माण के साथ भित्तिचित्रण जयपुर की विशेषता बन गयी।

इस समय साहिबराम नामक चित्रकार ने आदमकद चित्र बनाये। सवाई माधोसिंह प्रथम ने सिसोदिया रानी के महल, गलता के मंदिर तथा चन्द्रमहल की भित्तियों पर चित्रण करवाया ।।

इस समय अलंकारिक चित्रण में मणिकुट्टम (mosaic) की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला।

कवि, चित्रकार तथा परम वैष्णव भक्त सवाई प्रताप सिंह के दरबार में कवि एवं चित्रकारों का विशेष स्थान था। इन्होंने ब्रजनिधि’ नाम से काव्य-रचना की। इनके लिखित इक्कीस ग्रन्थ उपलब्ध हैं।

इन्होंने जयपुर में प्रसिद्ध हवामहल का निर्माण करवाया।

जयपुर शैली का विकास तीन चरणों में हुआ। प्रथम चरण में आमेर के सचित्र ग्रन्थों में यहाँ की ठेठ राजस्थानी लोक शैली दिखायी पड़ती है। दूसरे चरण का प्रारम्भ महाराजा सवाई जयसिंह के समय हुआ। इस की चित्रकला पर मुगल शैली का अत्यधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। तीसरा व अन्तिम चरण 18वीं शताब्दी से प्रारम्भ है जब इस शैली में राजस्थानी शैली की विशिष्टतायें उभरने लगती है तथा मुगल प्रभाव प्रायः समाप्त हो जाता है।

जयपुर शैली में व्यक्तिचित्र का विशेष महत्व है।

यहाँ के हवेली, महल व मंदिरों में भित्तिचित्रण की विशिष्ट आलेखनों से सुशोभित किया गया। परम्परा दिखायी पड़ती है। भित्तिचित्रण यहाँ के स्थापत्य का एक अंग बन गया जिसमें आराश पद्धति (fresco) के भित्तिचित्रों का निर्माण हुआ।

इस शैली में दरबारी जीवन, कृष्णचरित्र, रामायण, लोक-जीवन, बारहमासा, आखेट, वन विहार, बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, कविप्रिया, विभिन्न देवी-देवताओं की छवियों तथा साधु सन्तों, आश्रयदाताओं एवं राजघराने की सुन्दर स्त्रियों के व्यक्ति चित्रों आदि का सृजन हुआ।

अधिकांश चित्रों में एकचश्म चेहरे बनाये गये हैं किन्तु कहीं-कहीं डेढ़ चश्म भी दिखायी पड़ते हैं।

यहाँ के चित्रों में हाशिये लाल रंग से बनाये गये हैं। रंग चटकीले हैं, स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग यथास्थान दिखायी देता है।

चित्रयोजना अलंकारिक एवं सन्तुलित है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार साहिबराम, गुलाम अली, लाल चितेरा, रामजी दास, गोविन्दा, हुकमा, साँवला, लक्ष्मण, जीवन, चिमना, रामसेवक, गोपाल आदि हैं।

अलवर शैली

अलवर राज्य की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह (1756-1790 ई०) जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ने 1770 ई० में की थी। अलवर शैली का विकास जयपुर शैली की उपशैली के रूप में हुआ।

प्रताप सिंह के राज्यकाल में जयपुर से डालूराम व शिवकुमार नामक चित्रकार अपनी कलाकृतियों लेकर यहाँ आये। डालूराम को महाराज ने राज्य का कलाकार नियुक्त किया और शिवकुमार वापस जयपुर लौट गया।

डालूराम के बनाये चित्र महाराज अलवर के निजी संग्रह में तथा अलवर राज्य संग्रहालय में संगृहीत हैं।

अलवर राज्य की प्रथम राजधानी राजगढ़ के शीशमहल के मित्तिचित्र डालूराम के संरक्षण में निर्मित हुए। ये अलवर शैली के प्रारम्भिक चित्र माने जाते हैं।

राजा प्रताप सिंह के पुत्र बख्तावर सिंह के दरबार में बलदेव, सालिगराम, डालचन्द आदि प्रमुख चित्रकार थे। बख्तावर सिंह के भतीजे विनय सिंह अलवर के राजाओं में सर्वाधिक कला प्रेमी एवं कला पारखी हुए हैं।

राजा विनय सिंह के शासनकाल में अलवर की चित्र कला को एक नया मोड़ मिला और वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँची।

इस शैली में राजपूती दरबारी वैभव रामलीला, कृष्णलीला, राग-रागिनी आदि विषयों पर चित्र बनाये गये।

संस्कृत एवं हिन्दी पुस्तकों का चित्रण विशेष रूप से हुआ। जिसमें महाभारत, गीता, रामायण, दुर्गासप्तशती, गीत गोविन्द, काली सहस्रनाम आदि सचित्र ग्रन्थ उल्लेखनीय है।

कुरान गुलिस्ताँ, बदरेमुनीर आदि ग्रन्थों को चित्रों एवं आलेखनो से सुशोभित किया गया।

हाथी दाँत पर बने व्यक्ति चित्र यहाँ की विशेष उपलब्धि है। चित्रों में गतिमय बारीक रेखाओं और सुन्दर रंग संयोजन के द्वारा इसकी अलग पहचान बन गयी है।

सुन्दर बेलबूटों वाली वसलियाँ भी यहाँ निर्मित होती थीं जिनके बीच में चित्र या सुलेख लिखा जाता था।

नारी आकृतियों में मत्स्याकार आँखें पतले लाल होठ चित्रित हैं और कुछ ठिगनी बनायी गयी है। मुख गोल है तथा भौहें कमान की तरह तनी हुई चित्रित की गई है।

लाल, हरे और सुनहरे रंगों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। हाशियों में काले, लाल, नीले और चाँदी के रंग की पतली किनारी बनायी गयी है।

इस शैली के प्रमुख चित्रकार डालूराम, बलदेव, सालगा, सालिगराम, जमनादास, बकसाराम, छोटेलाल आदि है।

बूंदी शैली

पृष्ठभूमि

बूँदी का सम्पूर्ण क्षेत्र राव देवा द्वारा 1342 ई० में स्थापित किया गया। धीरे-धीरे इनके मुगल शासकों से भी सम्बन्ध बने। यहाँ के शासक राव सुरजन ने रणथम्भौर का किला अकबर को दे दिया और राव रतन ने जहाँगीर का संरक्षण प्राप्त किया। राव रतन की मृत्यु के पश्चात् यह क्षेत्र उनके दो बेटों गोपीनाथ तथा माधो सिंह में बँट गया गोपीनाथ को बूँदी तथा माधोसिंह को कोटा दिया गया।

हाडौती के दो प्रमुख नगर बूँदी तथा कोटा थे जो दोनों बराबर के थे मात्र दोनों क्षेत्रों के मध्य पहाड़ियाँ हैं। उत्तरी क्षेत्र बूँदी पथरीला हैं परन्तु राजस्थान के अन्य नगरों के समान शीत काल में बूँदी का सौंदर्य देखते ही बनता हैं। पहाड़ी के ऊपर तारागढ़ का किला है शहर के दक्षिणी भाग में झील तथा मन्दिर हैं।

बूंदी शैली का विकास

मीणा एक कर्मठ जाति मानी जाती थी जो देवली के एक क्षेत्र मीणा खारज (Meena Kharng) में निवास करती थी। इनका रहन-सहन आदि-मानव जैसा था परन्तु धीरे-धीरे विकास करते हुए उन्होंने हिन्दुत्व को अपना लिया। बूँदी के एक बहुत बड़े क्षेत्र में यह जाति निवास करती थी जो स्वयं को सच्चा 18वीं शताब्दी राजपूत मानती थी।

मीणा के साथ-साथ बूँदी में गुर्जर वैश्य, ब्राह्मण, अहिर आदि भी निवास करते थे। इन्हीं के साथ-साथ बंदी में धर्म, साहित्य कला आदि को भी सम्मान प्राप्त था। यहाँ विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते थे। मुख्य रूप से विष्णु की पूजा की जाती थी। बूँदी में चित्रकला एवं स्थापत्य कला की विशिष्ट उन्नति हुई।

चित्रशाला तथा छत्रमहल यहाँ के विशिष्ट स्थापत्य माने जाते हैं जिसकी भित्तियों पर जुलूस, उत्सव, रासलीला, कृष्णलीला, बारहमासा, नायक-नायिका भेद आदि से सम्बन्धित चित्रों को बना कर वास्तु के सौन्दर्य में चार चाँद लगाए गए।

बूँदी में ऐसे बहुत से चित्रों की रचना 17 से 19वीं शताब्दी के मध्य हुई जिसमें बहुत से दौर आए। बूँदी का प्रारम्भिक दौर 1625 ई0 के लगभग राव रतन सिंह (1607-31 ई०) के शासन काल से प्रारम्भ होता है। बूंदी शैली के प्रारम्भिक उदाहरण राग-रागिनियों के चित्र हैं। राग को महादेव तथा उनकी पत्नी पार्वती से जोड़ा जाता है।

सत्य प्रकाश के अनुसार राग शिव तथा रागिनी ब्रह्मा द्वारा रचित हुई। शिव के पाँच शोषों से पाँच मुख्य राग तथा छठा उनकी पत्नी से उत्पन्न माना जाता हैं। आगे चलकर और भी बहुत सारे राग-रागिनियों का वर्णन अन्य ग्रन्थों में मिलता हैं इन राग-रागिनियों को बूँदी चित्रों में प्रस्तुत कर कलाकारों ने मानवीय संवेदनाओं को साक्षात् किया है।

संगीत जैसी अमूर्त कला को मूर्त रूपाकार प्रदान करना और रसानुभूति करना निश्चित ही अन्य शैलियों के साथ बूँदी के कलाकारों ने भी सक्षम कर दिया है। नेशनल म्यूजियम में रागिनी रामकली नामक चित्र मिलता हैं जिसमें मुगल शैली का प्रभाव लक्षित होता है।

ये चित्र 1625-30 ई० के लगभग चित्रित हैं। इन चित्रों में लाल, पीले व काले तीन रंग के हाशिये हैं। इन चित्रों में अंकित मानवाकृतियों के गोलाकार चेहरे बड़े-बड़े नेत्र, नुकीली नासिका तथा ठोड़ी हैं। वस्त्रों में जहाँगीरी काल की पगड़ी पारदर्शक चाकदार जामा, पायजामा, काले फुदनें हैं। बगल के नीचे मुगल प्रभाव से छाया भी दिखाने का प्रयास किया गया है।

कृष्ण विष्णु के आठवें अवतार माने गये हैं। भारत के लगभग प्रत्येक भाग में उनकी पूजा की जाती है। भक्ति कालीन कवियों ने कृष्ण पर आधारित जिन ग्रन्थों की रचना की उनमें किए गए वर्णन तथा चैतन्य, मीरा जयदेव, वल्लभाचार्य आदि की कविताओं को आधार बनाकर बूँदी शैली के चित्रकारों ने उन्हें रूप प्रदान किया।

गीत-गोविन्द, सूर-सागर, बिहारी सतसई, रसराज, रसिक प्रिया आदि उन्हीं पर आधारित ग्रन्थ हैं तथा चित्रकारों की प्रेरणा हैं। बूँदी शैली के चित्रों में वह अपने विविध रूपों में दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त भागवत पुराण के चित्र भी बूँदी शैली के विशिष्ट चित्रों में माने जाते हैं।

कुछ चित्रों में मुगल प्रभाव भी लक्षित होता है जैसे “कृष्ण माखन चुराते हुए” नामक चित्र में इस चित्र में। इस चित्र में कृष्ण की चपलता हास्य रस उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त “कृष्ण-राधा को छेड़ते हुए” “राधा-कृष्ण पतंग उड़ाते हुए”, “कृष्ण-राधा के बाल बनाते हुए” आदि रूपों में दर्शाए गए हैं।

राव छतर साल (1631-1659) शाहजहाँ द्वारा दिल्ली के गवर्नर बनाए गए। वह वीर योद्धा थे इन्होंने बहुत युद्ध लड़े। शौर्य के साथ साथ इनकी कला एवं साहित्य में भी रूचि थी। कोटा म्यूजियम से प्राप्त भागवत पुराण के चित्र इनके समय में बनें। राव छतरसाल के पश्चात् भाव सिंह, अनिरूद्ध सिंह तथा बुद्ध सिंह के शासन काल में भी बूँदी कला का विकास होता रहा।

भावसिंह (1659-82 ई०) के समय में बूँदी की एक व्यक्तिगत शैली स्थापित हो चुकी थी। इस शैली का विशिष्ट उदाहरण ‘कपल एम्ब्रेसिंग’ (लगभग 1660-65 का चित्र है) है। एक नायक-नायिका एक नायक नायिका एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। बायीं तथा दायीं ओर एक-एक दासी चित्रित हैं। दृश्य किसी महल का है। पृष्ठभूमि में नीले आकाश में वृक्षों को बनाया हैं। श्रृंगार रस का चित्र होने के कारण प्रतीकात्मक रूप में लाल रंग की प्रधानता है।

बूँदी शैली की आकृतियों की गठनशीलता तथा वेषभूषा में स्थानीय प्रभाव है किन्तु मुख मण्डल में मेवाड़ से सादृश्यता है। बूँदी शैली के विकास में यहाँ के शासकों की प्रेरणा तथा कलाकार की पर्यवेक्षण शक्ति महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

भावसिंह के समय में जो व्यक्ति चित्र बनाए गए वह मात्र व्यक्ति चित्र ही नहीं वरन वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी विशिष्ट थे। ऐसे ही चित्रों में ‘राजकुमार मुअज्जम (बाद में जो राजा बहादुर शाह 1707-12 के नाम से जाने गए) से तलवार ग्रहण करते हुए भाव सिंह नामक चित्र (1670-80) है जिसमें मुगल प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है।

मुख्य रूप से फव्वारे, उद्यान, क्यारियों आदि के प्रस्तुतीकरण में लाल रंग के एक पण्डाल में चौकड़ी मारकर स्वर्णिम सिंहासन पर बहादुर शाह बैठे हैं उनके समक्ष हाथ जोड़कर भाव सिंह खड़े हैं।

उन्होंने पारदर्शक जामा, पायजामा, सिर पर शाही पगड़ी तथा बहुत से आभूषण आदि धारण किए से हुए हैं। दोनों महानुभावों के पीछे एक-एक सेवक खड़ा है। जमीन का कालीन वेल-बूटों से सुशोभित हैं। अग्रभूमि में दोनों ओर लाल रंग की रेलिग है।

भावसिंह यद्यपि बूँदी के थे परन्तु उनका काफी समय दक्खिन में व्यतीत हुआ जहाँ की कला का काफी प्रभाव इनके काल के चित्रों पर भी दिखायी देता है साथ ही इन चित्रों में बूँदी कलम का विकसित रूप दिखायी देता है।

इनके समय में बने व्यक्ति चित्रों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, पूर्वजों तथा शासकों का चित्रांकन मिलता है। अनरूिद्ध सिंह, पृथ्वीराज चौहान आदि के व्यक्ति चित्र इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण हैं। अन्य विषयों के साथ-साथ व्यक्ति चित्रण बूँदी स्कूल का एक महत्त्वपूर्ण विषय माना गया जो शासकों के लिए एक वैभव का प्रतीक था।

कुछ व्यक्ति चित्रों को देखकर सादृश्य तथा कुछ को काल्पनिकता के आधार पर बनाया गया। इन व्यक्ति चित्रों के माध्यम से तत्कालीन शासकों की रूचि, व्यक्तित्व तथा दैनिक क्रियाकलापों का पता चलता है।

1725 के मध्य में बूँदी में जो व्यक्ति चित्र बने उनमें काफी हद तक मुगल प्रभाव दिखायी देता है। कहीं ये व्यक्ति चित्र राजाओं के एकाकी तथा कहीं समूह में बनाए गए हैं, कहीं खड़ी मुद्रा, कही तलवार लिए, कहीं सिंहासन पर बैठे, कहीं हुक्का पीते हुए अथवा कहीं नृत्य का आनन्द लेते हुए हैं।

एकाकी व्यक्ति चित्रण में प्रायः पृष्ठभूमि सपाट है परन्तु समूह चित्रण में सम्पूर्ण चित्र को प्रकृति, वास्तु अथवा दृश्य के माध्यम से एक वातावरण देने का प्रयास किया गया है। बूँदी कलम के अन्तिम समय के चित्रों में पश्चिम की यथार्थवादी शैली का प्रभाव दिखायी देना प्रारम्भ हो गया था। इसलिए इस समय बूँदी के कलाकारों द्वारा फिरंगियों के व्यक्ति चित्र भी बनाए गए परन्तु ये काफी अस्वाभाविक हैं।

प्रारम्भिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र मिलता है जिसमें एक युगल चित्रित है जो कि वेशभूषा से डच प्रतीत होता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है तथा प्रकृति का आनन्द लेने में दोनों मग्न हैं। अग्रभूमि में दाँयी ओर एक पीले रंग का कुँआ तथा आगे की ओर एक कुत्ता आरामदायक मुद्रा में अंकित हैं।

भाव सिंह के समय से ही बूँदी के दक्खिन से मधुर सम्बन्ध थे। यही सम्बन्ध अनिरुद्ध सिंह (1682-1702) के समय में भी रहें। इनके समय में रसिक प्रिया से बहुत सुन्दर चित्रों की रचना हुई।

विशेष रूप में उससे सम्बन्धित चित्रों में रंगों का सौन्दर्य, वस्त्र सज्जा तथा संयोजन की कुशलता आदि कलाकारों की कलम की सिद्धहस्तता के द्योतक हैं। मानवाकृतियों का अंकन सुकोमलता से किया गया है। इनके शरीर में तीव्र गुलाबी रंग भरा गया है।

आकाश के अंकन में नारंगी नीले श्वेत सलेटी तथा स्वर्णिम रंग के तूलिका संघात लगाए गए हैं। इस समय की वनस्पति सघन हैं। वृक्षों में से निकलती मंजरिया, छोटे-छोटे पौधे, फूल-पत्ते आदि का अलंकारिक अंकन हैं।

रेखीय परिप्रेक्ष्य के माध्यम से झाड़ियों तथा वास्तु का नियोजन कर चित्र में दूरी का प्रभाव दर्शाया गया है।

इस सन्दर्भ में चित्र रागिनी टोडी (1700-25) महत्वपूर्ण है। रागिनी टोड़ी को राग मालकौस की पत्नी माना जाता है जो रचयिता की एक अमूल्य कृति है प्रायः उसे वीणा बजाते हुए जंगल में एक हिरन के साथ (सुन्दर स्त्री के रूप में) दर्शाया जाता है।

इस चित्र में नायिका आभूषण विहीन पीत वर्ण का लहंगा, लाल कंचुकी तथा पारदर्शक ओढ़नी में दिखायी गयी है। मुख मण्डल के भावों से स्पष्ट प्रदर्शित है कि वह कितनी व्याकुलता से अपने प्रियतम के मिलन की चाह में हैं। विरहिणी नायिका के प्रतीक रूप में खरगोश का अंकन हैं। नायिका की मुद्राएँ, भांगिमा, रेखीय सुदृढ़ता, लय, हरे एवं लाल विरोधी वर्णों का सुन्दर प्रयोग सभी मिलाकर कलाकार की तूलिका की परिपक्वता को प्रस्तुत करते हैं। आकृतियों तथा प्रकृति के अंकन में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने का सफल प्रयास किया गया है। मुगल प्रभाव से बूँदी शैली के चित्रों में परदाज को भी दर्शाया गया है।

रागमाला चित्रण की एक श्रृंखला (1725 ई०) अलवर म्यूजियम से मिलती है जिसमें तीव्र रंगों के माध्यम से 36 राग-रागिनियों के चित्र निर्मित हैं। चित्र के सूक्ष्म विवरण, वास्तु नियोजन, नैसर्गिक वातावरण, सुकोमलता भावपूर्ण मानवाकृतियाँ सभी बूँदी की परिपक्व शैली का प्रतिनिधित्व करने में पूर्णतः सहायक हैं।

विविध प्रकार के सुन्दर पक्षी तथा कमल सरोवर प्रायः रागमाला से सम्बन्धित चित्रों में दिखायी देते हैं। रागिनी विभासु रागिनी मधुमाधवो रागिनी नट इस श्रृंखला के प्रमुख उदाहरणों में से है।

बूँदी शैली की विशेषताएँ

बूँदी शैली के चित्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने पर स्पष्टतः ज्ञात होता है कि इस शैली के चित्र सिद्धहस्त कलाकारों की तूलिका का परिणाम है।

इन कलाकारों ने साहित्य समाज इतिहास शासन प्रकृति व्यक्तित्व आदि सभी को अपनी पर्यवेक्षण क्षमता से अनुभव कर चित्रगत रूप में बहुत सरल ढंग से प्रस्तुत कर दिया।

राजस्थानी शैली के ही समकालीन मुगल शैली भी चल रही थी इसलिए उसका प्रभाव इस पर भी पड़ा। मुगल शैली के इस प्रभाव को मुख्य रूप से परदाजु प्रविधि वस्त्र आदि के प्रयोग में आत्मसात् किया गया।

बूँदी शैलों के चित्रों में रेखाओं की लयात्मकता तथा वर्णों का सौन्दर्य देखते ही बनता है। परिप्रेक्ष्य का सुन्दर प्रयोग कर धरातल को विषय की आवश्यकतानुसार मानवाकृतियों पशुओं पक्षियों आदि से संयोजित किया गया है

नारी आकृतियों को लहंगा, छोटी चोली और पारदर्शक ओढ़नी तथा कहीं-कहीं मुगल प्रभाव से शाही स्त्रियों को जामा तथा पायजामा, बूँदीदार पटका, टोपी आदि पहने दर्शाया गया है। पुरुषाकृतियों को मुगल शैली का चाकदार जामा चुस्त पायजामा पटका पगड़ी, जैकट पहने, स्थानीय प्रभाव से धोती अंगरखा तथा पश्चिमी प्रभाव से फिरगियों की वेशभूषा पहने दर्शाया गया है अर्थात् पात्र के व्यक्तित्व, तत्कालीन फैशन तथा स्टेटस के अनुसार ही कलाकार ने वस्त्रों तथा आभूषणों का चुनाव किया है।

इन सभी विशिष्टताओं की चर्चा करते हुए वातावरण तथा सहयोगी रूप में प्रस्तुत प्रकृति को नहीं भुलाया जा सकता इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं दिल्ली में सुरक्षित।7वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध का ‘वासक सज्जा नायिका’ नामक चित्र है। केन्द्र में नाविका के अतिरिक्त सम्पूर्ण धरातल पर वृक्ष, पत्ती, पक्षी, लताएं फूल मालाएँ, मंजरियाँ, बादल आदि संयोजित हैं।

अग्रभूमि में कमल सरोवर किनारे पर सारस तथा हरिण युगल प्रतीकात्मक रूप में चित्रित हैं। नायिका के चारों ओर अण्डाकार रूप में वृक्ष तथा लताएं चित्रित है जिस पर मयूर युगल नायिका को विरहाग्नि को तीव्र कर रहे हैं। श्याम मिश्रित गहरे नीले रंग की रेखाओं से आकारों को उभारा गया है। एक ही चित्र में वृक्ष की विविधता तथा प्रकृति के सूक्ष्म अध्ययन का यह उत्तम दृष्टान्त है।

अन्य विषयों के साथ-साथ आखेट विषय का चित्रण भी बूँदी कलाकारों ने किया है 1725 ई० का शेर के शिकार का एक चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यह विषय राजपूत शासकों में एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। इस चित्र के मध्य में विशालकाय हाथी बना है जिसके पैरों के पास शेर चित्रित हैं दोनों पशुओं की शारीरिक संरचना में बूँदी कलम की सिद्धहस्तता स्पष्ट लक्षित होती है जिसमें सुदृढ़ लयात्मक रेखाएं तथा कोमल रंग सहायक हैं।

शिकार करना जहाँ एक ओर बूँदी के शासकों का प्रिय शौक रहा है। वहाँ यह उनके लिए उनके शौर्य प्रदर्शन का भी माध्यम था। राव उमेद सिंह के समय में बूँदी की कला का उन्नत स्वरूप दिखायी देता है। उन्होंने जयपुर के राजा से अपना राजधानी क्षेत्र छुड़ाया जिसे राव बुद्ध सिंह ने खो दिया था।

राजपूत राजाओं के इतिहास मे उमेद सिंह सबसे अधिक बहादुर तथा बुद्धिमान शासक था। उनके समय का एक चित्र कृष्ण एवं गोपियों का ‘मेडन्स सरप्राइज्ड एट देयर बाथ’ (लगभग 1770) है जिसमें गोपियों स्नान कर रही हैं और अचानक कृष्ण एक रथ पर सवार पीछे से प्रकट हो जाते हैं उनके हाथ में एक कमल है।

एक गोपी जल्दी से अपना लहंगा पहनने का प्रयास कर रही है, एक अपने को साड़ी से ढंक रही है, तीन गोपिकाओं को एक गोपी श्वेत वस्त्र से ढंक रहो है। अग्रभूमि में बत्तख और कमल पुष्प युक्त तालाब, मध्यभूमि में टीले, पृष्ठभूमि में घने वृक्षों तथा नारंगी रंग के आकाश में सलेटी रंग के बादल और स्वार्णिम सूरज सभी मिलकर विषय वस्तु को वातावरण देने में सक्षम है।

राव उमेद सिंह (1739-71) एक कुशल शासक के साथ-साथ कुशल आखेटक भी रहे। नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में लगभग 1750 में निर्मित एक चित्र मिलता है जिसमें वह जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। वह स्वयं एक घोड़े पर सवार हैं। उन्होंने गहरे हरे रंग का जामा तथा सफेद छापेदार पगड़ी पहनी हुई है।

चित्र में अदभुत ओज एवं गति हैं क्योंकि आखेटक एवं शिकार दोनों को हवा में एक असाध्य मुद्रा में चित्रित किया गया है। राजा उमेद सिंह के पास तीर कमान हैं तथा तलवार से सुअर को मार रहे हैं जहाँ से खून निकल रहा है सुअर के तीव्र दाँत तथा आक्रामक मुद्रा से उनके हिंसक होने का आभास चित्रकार ने किया है।

वीर रस के सुन्दर प्रस्तुतिकरण के साथ चित्र का रेखांकन एवं संयोजन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक और विशेषता जो आखेट सम्बंधी चित्रों में दिखायी देती है वह यह कि राजस्थान में राजपूत वीरों की स्त्रियाँ भी शिकार करती थीं किसी ऊँची मचान या महल पर चढ़कर वह अपने शिकार को निशाना बनाती थी। इस प्रकार के कई चित्र बूँदी शैली में मिलते हैं। शिकार सम्बंधी चित्रों की यह परम्परा विशन सिंह (1773-1821) के चित्रों में भी प्रमुख रूप से दिखायी देती है।

इस प्रकार यह सर्वविदित है कि बूँदो शैली में जिन प्रभावपूर्ण चित्रों की रचना हुई उनमें रागमाला, कृष्णालीला बारहामासा, नायक-नायिका भेद, आखेट व्यक्ति चित्रण आदि को आधार बनाकर चित्रण हुआ।

इन चित्रों के अतिरिक्त विष्ण के दशावतारों, गरूड़ और हनुमान तथा रोमान्टिक विषयों में लैला-मजनु, सोहनी महिवाल आदि के चित्रों को बनाया गया। इन्हीं के साथ-साथ भारतीय उत्सवों को भी बूँदी शैली के कलाकारों ने विशेष रूप से बनाया है।

कहीं इन कलाकारों के नाम मिलते हैं कहीं नहीं। नायिका भेद को रहीम, चिन्तामणि, मतिराम द्वारा चित्रित किया गया। नायक-नायिका भेद के बहुत से चित्र केशवदास कृत रसिक प्रिया पर आधारित हैं। केशवदास ओरछा के राजा के इन्दजीत के आश्रय में थे।

मध्यकालीन साहित्य में यह शृंगार रस के जनक माने जाते हैं और शृंगार रस के भावपूर्ण चित्रों को प्रस्तुत करने में कृष्ण प्रमुख नायक के रूप में माने जाते हैं। रसिक प्रिया के प्रमुखपात्र राधा एवं कृष्ण हैं। मध्यकाल के बहुत से कवियों ने ऋतुओं के सौन्दर्य पर ग्रन्थ लिखे और चित्रकारों ने उन्हें अपना विषय बनाया।

इन सब में केशवदास कृत कविप्रिया बहुत प्रमुख रहा जिसमें केशवदास ने बाहरामासा को एक दोहे व 12 चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत किया। विभिन्ति ऋतुओं में नायक-नायिका के व्यवहार को जिन भावपूर्ण शब्दों में कवि ने प्रस्तुत किया है। उससे भी अधिक रसपूर्ण उसे बूँदी शैली के कलाकारों ने रंगों तथा रूपाकारों के माध्यम से दर्शाया है।

बूँदी के बारहामासा सम्बन्धी चित्रों में सघन वृक्षों को विविधता से दर्शाया गया है। श्वेत वास्तु के पार्श्व में हरे-भरे वृक्ष, लताएँ, मोर, कमल युक्त सरोवर, कदली वृक्ष घुमड़ते बादल, चमकती विद्युत रेखा आदि प्रायः सभी चित्रों में नवीनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बारहामासा के चित्रों में प्रकृति का प्रत्येक कण सौन्दर्य से परिपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन कलाकारों ने प्रकृति के पल्लवित रूप को प्रस्तुत कर साक्षात् ईश्वर की कृति को दर्शकों के सम्मुख रख दिया है।

इन सब के अतिरिक्त लैला-मजनू तथा सोहनी महिवाल के कुछ चित्रों को भी बनाया गया। इसी प्रकार का लैला-मजनूँ का एक चित्र (1750-75 ई०) है जिसमें मजनूँ घोड़े पर सवार होकर एक कुत्ते तथा एक स्त्री के साथ लैला से मिलने जा रहा है जो पेड़ पर बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही है।

प्रेम रस को व्यक्त करने वाले लाल रंग के वस्त्र लैला ने धारण किये हैं जबकि मजनूँ ने मात्र एक छोटी धोती पहनी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह मुगल कलाकृति का अनुकरण हैं पृष्ठभूमि में सलेटी रंग के आकाश में पीले उमड़ते-घुमड्ने बादल नायिका के प्रेम की तीव्रता को कह रहे हैं। अग्रभूमि में सरोवर तथा उसमें बत्तख, सारस आदि का अंकन बूँदी शैली को स्थानीय विशेषता प्रदर्शित करता है।

बूंदी शैली के प्रमुख बिंदु

- बूँदी राज्य की स्थापना सम्वत् 1398 में राव देवाजी ने की थी। बूंदी शैली का आरम्भ 1601 ई० से 1625 के मध्य राव रत्नसिंह के शासनकाल में हुआ।

- इस शैली के प्रारम्भिक चित्र रागमाला से सम्बन्धित है। इनमें एक चित्र ‘रागदीपक भारत कला भवन में तथा दूसरा चित्र ‘रागिनी भैरवी नगर निगम संग्रहालय, इलाहाबाद में है। यह चित्र 1625 ई० के लगभग का माना जाता है।

- राजा भावसिंह (1658-1681 ई०) ने ललित कलाओं में विशेष रूचि ली और साहित्य संगीत एवं चित्रकला को निरन्तर प्रोत्साहन दिया व कलाकारों को दरबार में मान-सम्मान दिया।

- बूंदी शैली के चित्रों में नारी आकृतियाँ लम्बी तथा छरहरी बनाई गई हैं। उन्हें प्रायः काले रंग के लहँगे, लाल, सुवर्ण आलेखनयुक्त पारदर्शी चुनरी व धवल कंचुकी पहने दर्शाया गया है।

- स्त्रियों की मुखाकृति में पतले अधरों को एक काली बारीक रेखा द्वारा विभाजित किया गया है। परवल की फॉक के समान उन्मीलित भावपूर्ण नेत्र, नुकीली नासिका गोलाकृति लिए हुए मुख, दुहरी व कुछ आगे को निकल हुई दुड़ी और पीछे जाता हुआ ललाट बूँदी शैली की ना मुखाकृति की विशेषतायें हैं।

- पुरुष आकृतियों लम्बी है। भरा हुआ मुख, बड़ी मूछें गोलाकार ललाट व छोटी चिबुक (Chin)।

- सुकोमल छाया का प्रयोग बूँदी शैली की अपनी विशिष्ट है। छाया प्रकाश के प्रयोग से चेहरों पर गोलाई लाने का सफल प्रयास किया गया है।

- चित्रों की रेखायें कोमल, गतिपूर्ण एवं भावप्रधान हैं।

- बूँदी महल की चित्रशाला या रंग शाला अपने भिति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बूँदी शैली के भिति चित्र की सुन्दर योजना दिखायी पड़ती है।

- बूँदी शैली में जहाँ एक ओर शिकार व हाथियों की लड़ाई आदि का चित्रण हुआ है वहीं दूसरी ओर नायिका-भेद, ऋतु-वर्णन, बारहमासा आदि श्रृंगारिक विषयों पर बड़ी मात्रा में चित्रण हुआ है।

- श्रृंगार विषयक चित्रों की रचना बूंदी शैली की अपनी विशिष्टता है।

- बूँदी शैली का एक सम्पूर्ण ‘बारहमासा’ है जिसमें चैत्र से लेकर फाल्गुन मास तक का चित्रण है।

- बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी एवं हरे रंग की प्रधानता है। सोने तथा चाँदी के रंगों का प्रयोग वेषभूषा, शैय्या एवं पात्रों में अलंकरण हेतु किया गया है।

- भवन आदि के रेखांकन में साधारण दार्क्टिक परिप्रेक्ष्य दिखाई पड़ता है, परन्तु आलेखन को अधिक महत्व देने के कारण परिप्रेक्ष्य का महत्व गौण रहा है।

- पशु-पक्षियों का चित्रण यथार्थपरक, सशक्त तथा सजीव रूप से हुआ है।

- बूँदी शैली के चित्रों का निर्माण राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप ही हुआ है जिसमें वीर एवं श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है।

कोटा शैली